Tous migrants ?

Les artistes doivent-il réagir « esthétiquement » aux maux de la société, doivent-ils porter une parole différente de celle des médias, des « politiques » ou doivent-ils se résoudre à n’être qu’une caisse d’enregistrement, conscients de leur impuissance à agir sur les phénomènes globaux qui assaillent régulièrement le monde ? La question de la migration ne fait que prolonger ce vieil antagonisme de surface, réveillant le volcan éteint de l’art militant et provoquant des prises de position formelles pas toujours heureuses. Si la question de la « situation » de l’art agite le milieu depuis à peu près un siècle, son enchâssement avec le politique semble avoir été évacué, du moins l’articulation entre art et transformation de la société qui était le moteur des avant-gardes. La renonciation de ces dernières à vouloir agir sur le monde — la critique situationniste (considérée à tort ou à raison comme la dernière des avant-gardes) refusant que l’art soit au service de la révolution mais plutôt que celle-ci, à l’inverse, serve à la poétisation de la vie1 — a fini par rendre caduque toute velléité d’engagement au sens classique et à retirer à l’art contemporain tout contenu politique qui ne soit pas métaphorisé ou euphémisé ; cependant, il semble que ces deux formes de l’activité humaine soient durablement condamnées à entretenir des rapports cahotiques sans pour autant pouvoir renoncer à toute imbrication. Si l’ultra fétichisation de l’œuvre d’art la fait échapper au nivellement esthétique du produit de grande consommation, cela n’empêche pas qu’en regard, les pratiques empathiques de la lutte participent de cette fétichisation, au contraire : il ne s’agit plus tant désormais de réifier / mythifier les rares moments de l’histoire où l’art a emboîté le pas à la révolution mais plutôt de considérer que l’œuvre se nourrit de ces frottements entre le discours de l’émancipation et l’assomption de la marchandise moderne dont elle aspire goulûment les dernières innovations en ce qui concerne les matières et les technologies. Il n’y aurait pas vraiment de contradiction entre art et politique comme nous le dit le philosophe Claude Amey : les deux sphères se stimulent, s’attirent et se repoussent, entrent en négociation permanente2. Les œuvres aussi diverses que celles de Walid Raad, Jimmy Durham, David Hammons, Jeremy Deller, Omer Fast ou Claire Fontaine en sont la meilleure illustration.

Les scories du colonialisme

Les deux questions qui agitent le monde des médias en cette fin d’année 2015 sont celle du changement climatique et celle des migrants (ou des réfugiés). Autant la première thématique voit converger vers elle une multitude d’initiatives, stimulée par la tenue à Paris de la COP 21 qui s’annonce comme un rendez-vous de tout premier ordre concernant le destin de la planète, autant la seconde ne semble pas générer d’événement artistique de première ampleur. Peut-être que l’absence d’échéance joue justement en sa défaveur alors que « le climat » génère des réunions régulières qui suscitent autant de mouvements paroxystiques ; peut-être aussi que la mise en scène du discours de la (bonne) conscience écologique passe par des esthétiques potentiellement plus sexy que la seconde, semblant devoir se résoudre inévitablement en la forme documentaire. Toujours est-il que le langage occupe une place déterminante dans le traitement que les artistes appliquent aux phénomènes migratoires. Le langage n’est ni innocent, ni exempt de conséquences : il est potentiellement discriminant, créateur de sujétions, il institue des rapports de force. Selon que l’on parle de migrants ou de réfugiés, on établit des catégories radicalement différentes. Pour certains, le terme de migrants est désormais chargé de connotations dépréciatives alors que l’emploi du terme réfugié est beaucoup plus valorisant. C’est pour cela que certains médias comme Al Jazeera ont décidé de ne plus utiliser que le mot réfugié, le terme de migrant ne reflétant pas, selon la chaîne, l’intensité de la détresse et ne rendant pas compte des situations dramatiques que les candidats à l’exil ont à affronter pour fuir des régimes hostiles, quelles que soient les raisons qui poussent ces personnes à émigrer : parler de réfugiés à la place de migrants c’est briser une discrimination inscrite à même la chair de la langue3. De fait, le débat sémantique fait affleurer une multitude de préjugés comme celui d’un désengagement d’envers les situations politiques locales des migrants lorsque les réfugiés seraient plus dignes de bénéficier du soutien des pays d’accueil : le langage se fait ainsi l’agent d’une polarisation pernicieuse. Le langage « dominant », en revanche, ne fait jamais mention de « migration » des pays riches vers les pays pauvres car le problème du passage de la frontière se pose rarement pour un occidental, libre de traverser n’importe quel check point, pour quelque raison qui lui convienne, économique ou touristique : pointer cette réalité c’est aussi mettre en lumière la duplicité du langage et l’orientation qu’il induit.

Claire Fontaine, Foreigners Everywhere. Vue d’installation, La Bouilladisse, 19.09-30.11.2013

© All rights reserved Courtesy Claire Fontaine ; Air de Paris, Paris.

Claire Fontaine, Foreigners Everywhere, Nuit Blanche, Belleville, Paris, Oct. 2010. Photo: Florian Kleinefenn. Courtesy Claire Fontaine ; Air de Paris, Paris.

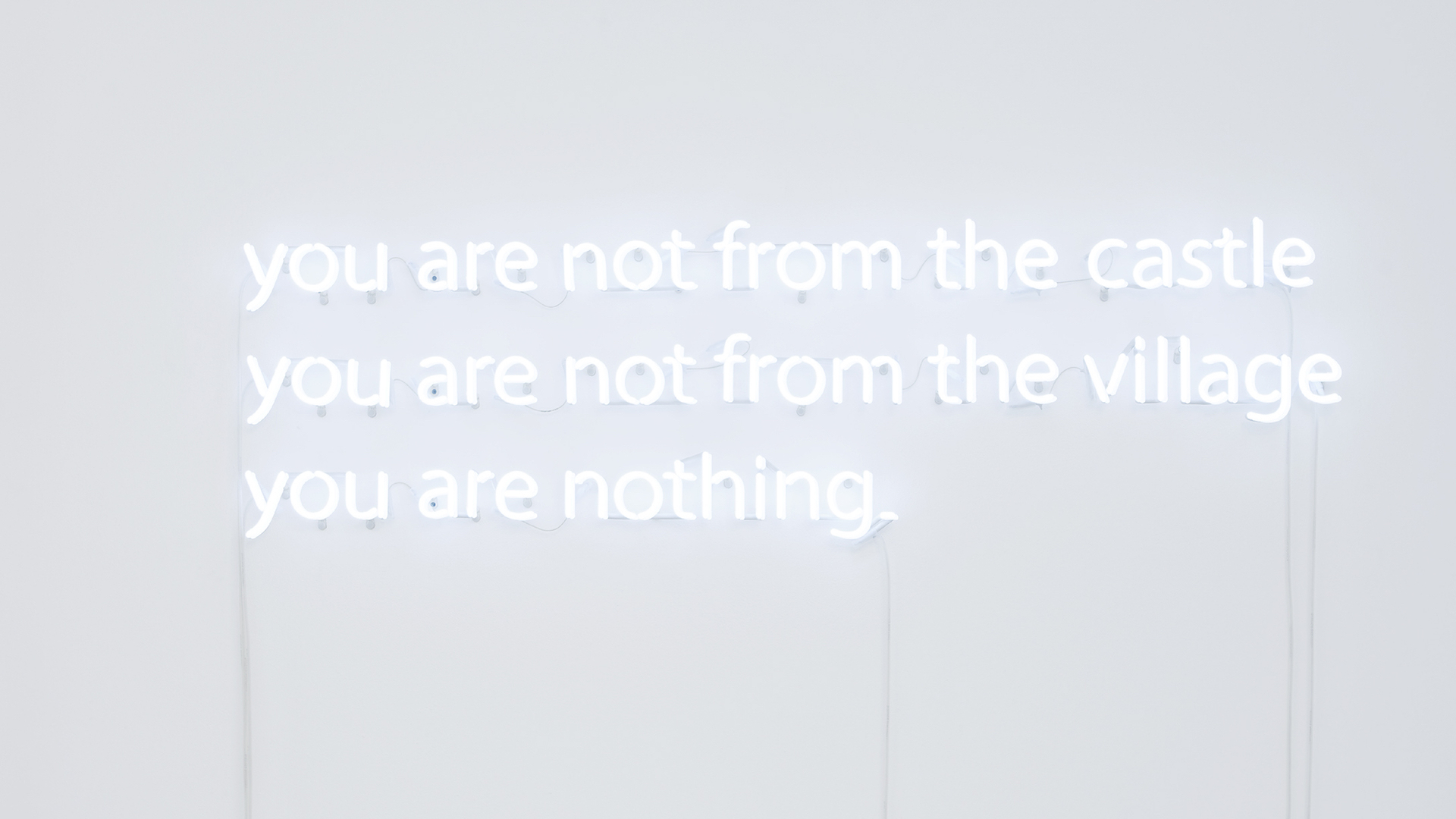

C’est quand ils utilisent des mots que les artistes nous semblent agir de la manière la plus efficace pour signifier ce pouvoir du langage dont parle Bruno Latour4 : les néons multilingues de Claire Fontaine, Étrangers Partout (2004), mettent en lumière au figuré et au propre — telle la banale enseigne d’une échoppe de quartier — la propension de tout être humain à représenter la figure de l’altérité, derrière le slogan paranoïaque dont pourrait facilement se réclamer le tribun d’un quelconque parti d’extrême droite. La déclinaison en toutes les langues de cette pièce affiche le potentiel éminemment retournable de la formule et, de même que nous rappelions, la terrible responsabilité que recèle le choix des mots, ces derniers étant capables, selon qu’ils soient lus dans un sens ou dans l’autre, de convoquer des sentiments ou des regards complètement différents. Que cette pièce soit bien plus en prise avec la terrible actualité de la « crise migratoire » que n’importe quelle œuvre de circonstance ne fait que confirmer la non-pertinence de ces dernières à répondre à l’actualité politique : c’est parce qu’elle est intemporelle qu’elle décrit le mieux le présent, c’est parce qu’elle énonce une vérité incontestable qu’elle existe en tant que pièce « politique », c’est parce qu’elle est ambigüe comme tout slogan politique extrême, qu’elle fonctionne. L’aberration territoriale issue des découpages coloniaux produit ses effets dans la durée, se diffusant lentement, à travers des frontières de plus en plus poreuses, sur des populations prisonnières de ces tracés dont l’artificialité saute aux yeux de tout cartographe débutant. Mais « l’étrangèreté5 » fondamentale de chaque être humain que l’on veut forcément inquiétante en ces temps de repli est aussi ce qui fonde notre humanité, bien au-delà des limites dérisoires et passagères des enclos de béton. Car comme le proclame la pièce, les étrangers sont partout et nulle barrière ne saurait nous en « protéger ». La formule de Claire Fontaine agit comme une injonction paradoxale, l’élan affirmatif annulant le constat déceptif : en même temps qu’elle semble adhérer à cette réalité en l’affichant avec l’éclat de sa brillance, elle le regrette dans le même mouvement, comme un oxymore enchâssé au cœur du vocable et du dispositif lumineux, à la fois clamant cette réalité et la dé-clamant… Dans un registre proche, une autre de ses pièces, You are not from the Castle souligne l’importance de l’injonction langagière en reprenant une citation tirée du Château du Kafka qui semble elle aussi intemporelle, pointant l’idée que cette peur des étrangers renvoie à des comportements archaïques et à des réflexes tribaux. Le sentiment d’encerclement est concomitant à la menace que représente l’étranger, synonyme de danger potentiel remontant à l’édification des premières villes, des premières fortifications par lesquelles il fallait se protéger des raids des pillards et des envahisseurs : cela explique aussi peut-être pourquoi l’étranger est toujours considéré comme « un de trop, un qui gêne toujours. Un faiseur de trouble » comme le précise la citation de laquelle est tirée la formule de Claire Fontaine.

Claire Fontaine, Foreigners Everywhere. Vue d’installation, La Bouilladisse, 19.09-30.11.2013

© All rights reserved Courtesy Claire Fontaine ; Air de Paris, Paris.

Claire Fontaine, Foreigners Everywhere, Nuit Blanche, Belleville, Paris, Oct. 2010. Photo: Florian Kleinefenn. Courtesy Claire Fontaine ; Air de Paris, Paris.

Le langage est également au cœur du travail de Runo Lagomarsino, à travers le concept encore peu répandu de « colonialité » qui dissèque la manière dont l’européocentrisme a infiltré le continent sud-américain. La colonialité décrit les phénomènes par lesquels la culture des colons s’impose au détriment de celle des populations autochtones : c’est par le langage que s’installe durablement la soi-disant supériorité des cultures européennes – principalement espagnole – via des phénomènes de « naturalisation » de ces dernières. Un des thèmes les plus intéressants portés par ce concept est celui de la critique du post-colonialisme, la présence du préfixe post- laissant supposer une linéarité historique et le dépassement du colonialisme : la colonialité défend au contraire l’idée que ce dernier continue à produire des effets tangibles, sous-tendus par des procédés souterrains et invisibles, notamment via leur inscription langagière. Pour Lagomarsino, invité du centre d’art La Criée à Rennes cet été, « le passé colonial n’est pas le passé ; il fait partie de notre vie quotidienne. […] La modernité dissimule derrière sa face cachée la colonialité, en d’autres termes, la colonialité est constitutive de la modernité — il n’y pas de modernité sans colonialité.6 »

Runo Lagomarsino, More Delicate than the Historians Are the Map Maker’s Colours, 2012-2013. Vidéo HD, 6’18 min. Photo : Carla Zaccagnini. Courtesy Runo Lagomarsino ; Nils Staerk, Copenhagen ; Mendes Wood DM, São Paulo.

Runo Lagomarsino, Sea Grammar, 2015. Projection en boucle de 80 diapositives perforées, projecteur de diapositives carousel avec minuteur, une image d’origine. Photo : Andreas Meck et Terje Östling. Courtesy Runo Lagomarsino ; Nils Staerk, Copenhagen ; Mendes Wood DM, São Paulo.

L’œuvre de Runo Lagomarsino — né en Argentine au sein d’une famille italienne ayant fui le fascisme pendant l’entre-deux-guerres puis migré vers la Suède pendant la dictature — est empreint d’une dimension autobiographique qui témoigne de ses nombreux transits entre les deux continents ; la question de la migration et de ses avatars, qu’il considère comme une des conséquences directes du colonialisme, est centrale chez lui. We all laughed at Christopher Colombus (2003) consiste en la projection de l’énoncé éponyme sur une plaque de MDF. La phrase en question est la reprise d’une expression populaire tirée d’une chanson de jazz dont il a détourné le contenu (« ils ont tous ri de Christophe Colomb quand il a dit que la Terre était ronde ») : le « il » est devenu le « nous », ce qui nous pousse à interroger la place de ce nous mais montre aussi comment le passé colonial s’introduit dans notre vision du monde via la culture vernaculaire, nous empêchant d’en discerner la part d’obscurité. Une œuvre également présentée dans l’exposition de La Criée met à nouveau en scène la figure du navigateur génois : dans cette vidéo (More Delicate Than the Historian’s are the Map Maker’s Colours), l’artiste, assisté de son père complice, se livre à un bizutage en règle de la statue géante de Colomb, créée pour l’exposition universelle de Séville. Employant ces mêmes œufs qui forment le ferment de la légende du Génois pour canarder le bonhomme, cette œuvre agit de manière allusive et burlesque sur la mythologie colombienne, faisant faire à ces œufs le voyage en sens inverse de celui du navigateur, de Buenos Aires à Séville, suivant l’itinéraire emprunté par les parents de l’artiste. Le dérisoire de ce vandalisme light est une interrogation sur la possibilité de s’attaquer à l’hégémonie d’un mythe semblant inébranlable. Le mode opératoire choisi par Lagomarsino semble signifier qu’à la monumentalité brute on ne peut qu’opposer des actions symboliques, des raids donquichottesques contre les chars d’assaut de la version officielle. Une autre de ses œuvres emprunte la voie de la métonymie pour illustrer le drame des migrants : Sea Grammar (2015) montre une vue en plongée du détroit de Gibraltar. Un premier trou, puis un autre, puis un suivant, viennent perforer la diapositive à chaque avancée du carousel, jusqu’à ce que ces perforations finissent par occulter complètement le détroit. Évoquant immédiatement les disparus de la Méditerranée, Sea Grammar fait penser à l’expression utilisée par les marins quand leurs semblables sont emportés par les flots : « faire un trou dans la mer ». Cette « grammaire de la mer » en est aussi sa nouvelle litanie, celle qui voit chaque jour emporter par le fond son nouveau lot de sacrifiés et qui résonne depuis bien longtemps aux oreilles des Européens amnésiques…

Take a Walk on the Wild Side

Héctor Zamora, «La réalité et autres tromperies», Frac des Pays de la Loire, 2015. Caravanes et bois / Trailers and wood. Photo : Fanny Trichet

À l’instar d’œuvres plus choc, comme le bateau en papier de Vik Muniz, Lampedusa, que l’on a pu voir à la Biennale de Venise sillonner les eaux de la lagune, ou encore celle de Barthélémy Toguo (Road to Exile, 2008), le travail d’Héctor Zamora se situe dans un rapport très frontal à la question des migrants, sans toutefois aller jusqu’à l’illustration très premier degré que Bansky a produite dans cette parodie de Disneyland ultra médiatisée de l’été dernier, Dismaland, ou encore celle carrément macabre d’Adel Adessemed, Hope (2011-2012) qui illustre sans détour et sans nuance le drame des migrants. L’installation au Frac des Pays de la Loire de l’artiste mexicain était plutôt radicale dans son approche d’ensemble : composée de dix-sept caravanes d’occasion récupérées dans les alentours, la pièce de Zamora, éminemment simple dans son dispositif, saturait l’espace de la grande salle du Frac et y dessinait un cheminement laborieux. La dimension labyrinthique de l’installation venait rajouter au sentiment claustrophobique généré par le masquage des baies vitrées de l’espace mais aussi par celui des ouvertures des roulottes, obstruées par de vulgaires bouts de bois placardés sur celles-ci. Si les caravanes font plus penser aux manouches, roms et autres nomades que l’on a plus l’habitude de croiser sur les routes qu’aux réfugiés fuyant les conflits moyen-orientaux, la symbolique, forte, oppressante, de cette pièce évoque l’entrave fondamentale à la libre circulation des personnes et les impasses dans lesquelles se retrouvent engluées ces victimes collatérales de la mondialisation — zone ou camps de rétention — les empêchant de poursuivre leur périple. Une autre exposition qui eut lieu cet été au Frac Lorraine, « Tous les chemins mènent à Schengen », revenait sur la question des « gens du voyage » et le traitement qui avait été réservé à ces citoyens, français pour la plupart, tout au long du siècle dernier et particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs déplacements dans la région ont servi de matrice à Mathieu Pernot (Le dernier voyage, 2007) qui en tire une série de tracés épurés constituant une histoire par défaut de cette communauté sans écrits. Par ailleurs, le travail d’archivage rassemblant de nombreux documents et les fameux cahiers anthropométriques que devaient présenter ces citoyens français aux autorités achevait de faire ressortir l’arbitraire de traitements « spéciaux » réservés à ces personnes tout au long du siècle. Le parti pris de l’exposition était de placer les phénomènes liés à la migration (au sens large) sous l’éclairage plutôt inattendu de la marche qui, à la réflexion, s’avère plutôt pertinent : quel est en effet le dénominateur commun à tous ces candidats à l’exil, ceux qui migrent pour des raisons économiques, ceux qui fuient les régions troublées du globe, si ce n’est la nécessité à un moment donné de parcourir de longues distances à pied, empruntant des sentiers de montagne, des déserts caillouteux ou encore des chemins de traverse en tous genres. L’exposition alternait des séquences qui confinent à l’absurde comme le désormais classique Mapping Journey Project (2008-2011) de Bouchra Khalili où l’on assiste aux commentaires stoïques des migrants devant parcourir des milliers de kilomètres supplémentaires à l’itinéraire « normal », avec les documentaires d’Ursula Biemann qui consistent en une investigation en profondeur du vaste système d’échanges que représente la migration, son économie, ses passeurs, les divers « hubs » et autres zones de contact qui structurent de part en part l’immensité du Sahara (Sahara Chronicles, 2006-09). Mais l’exposition se permettait aussi de quitter le ton dramatique avec un petit bijou de vidéo montrant la petite ville de Schengen sous les atours bien proprets d’une cité plaisante et sans soucis, visitée par de nombreux touristes depuis la signature des accords en 1985, semblant complètement indifférente à la tragédie qui se joue sous ses auspices (Justine Blau, Schengenland, 2011). Enfin, prenant l’expression au pied de la lettre, une série de marches (Take a Walk on the Wild Side) entre Metz et Schengen furent organisées de juin à septembre, les unes reprenant le périple des demandeurs d’asile de préfectures en centres d’hébergement, les autres sur le mode beaucoup plus ludique et dédramatisé du simple plaisir de la marche.

Runo Lagomarsino, We All Laughed at Christopher Columbus, 2003.

Projection d’une unique diapositive sur panneau de MDF/ Single slide projection on MDF, 45,5 × 25,5 × 42,5 cm. Photo : Ken Adlard. Courtesy Runo Lagomarsino ; Nils Staerk, Copenhagen ; Mendes Wood DM, São Paulo.

La question des migrants ou plutôt de la migration — car parler de migrants plutôt que de réfugiés est déjà une indication sur le fait de savoir d’où l’on parle — remet sur le devant de la scène la « controverse » de l’art et de la politique. Il semble bien cependant que ce couple — même s’il ne repose plus sur une instrumentalisation du premier au service de la seconde et s’il s’est largement émancipé d’une quelconque dimension téléologique — continue à stimuler la production artistique de notre temps. Que cet art ancré sur les réalités du monde persiste à produire des formes « valables », loin de tout formalisme mais sans vouloir renoncer aux séductions des nouvelles matières et des nouvelles technologies (y compris de l’information) montre tout simplement qu’il est absurde de vouloir séparer les deux, au risque d’accentuer les extrémismes formels et la nostalgie d’un mythique âge d’or révolutionnaire… Que cet art soit souvent en relation directe avec le langage, les mots, qu’il met en scène en empruntant ses modes d’apparition vernaculaire n’est pas non plus étonnant compte tenu du fait que les mots sont les véhicules principaux des représentations culturelles et de leurs imaginaires qui diffusent de manière indolore à travers le corps social. La question migratoire ne fait que prolonger d’autres fractures, coloniales, raciales, Nord / Sud, de genre, etc., qu’explore la notion de colonialité. Les obstacles « naturels » que doivent surmonter les candidats à l’exil en pays de cocagne occidental ne sont peut être pas les plus infranchissables, comparés aux frontières culturelles qui les attendent… C’est là le terrain de jeu privilégié d’un art qui se soucie encore de l’humain.

Mathieu Pernot, Le dernier voyage (détail), 2007.

Vue de l’exposition / Exhibition view: Tous les chemins mènent

à Schengen, 49 Nord 6 Est- Frac Lorraine, Metz, 2015. Photo : E. Chenal © Mathieu Pernot

1 « Il ne s’agit pas de mettre la poésie au service de la révolution mais bien de mettre la révolution au service de la poésie. C’est seulement ainsi que la révolution ne trahit pas son projet. Nous ne rééditerons pas l’erreur des surréalistes se plaçant à son service quand précisément il n’y en avait plus. » « All the King’s Men », Internationale Situationiste, n°8, janvier 1963, p. 31, cité par Anne Trespeuch-Berthelot dans L’internationale Situationiste. De l’Histoire au Mythe, p. 78 et sq.

2 « Et dès lors que se creusent les déséquilibres des intérêts et que la dissension n’est pas soluble dans une mesure unitaire, la liberté qui s’éprouve dans la dé-mesure est au fondement même du politique et de l’art. Art et politique ici se retrouvent, si on entend que le politique ne se mesure pas seulement à sa capacité argumentative de mettre au jour les rapports sociaux en vue d’une stratégie révolutionnaire. Être politique c’est d’abord ne pas se reconnaître dans le monde comme-il-est et se savoir en situation de possibilité de déplacer les lignes, les corps, les actes et les paroles, les espaces et les temps, etc. ; c’est se situer dans la capillarité du sensible jusque dans les moindres choses. Claude Amey, Art / Politique, Les éditions de la maison chauffante, 2010, p. 61.

3 Barry Malone, « Why Al Jazeera will not say Mediterranean ‘migrant’. The word migrant has become a largely inaccurate umbrella term for this complex story. » http://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html

4 Le Monde des livres daté du 6 novembre 2015, dossier sur le pouvoir, spécial forum philo.

5 Il faudrait entendre ici étrangèreté au sens de ce qui serait le caractère particulier d’être un étranger, et non pas dans le sens où il est utilisé plus couramment dans le domaine de la traduction où il signifie une presque incompatibilité entre deux langues. Ici il correspondrait plutôt à l’anglais foreignness.

6 « The colonial past is not a past ; it’s part of our contemporary life. […] Modernity hides its darker side coloniality, in other words, coloniality is constitutive of modernity — there is no modernity without coloniality. » (Walter Mignolo). « Question & Answer with Runo Lagomarsino », in kunstforum.as, 7 avril 2014.

- Publié dans le numéro : 76

- Partage : ,

- Du même auteur : Le marathon du commissaire : Frac Sud, Mucem, Mac Marseille, Que sont mes revues devenues ?, Derniers usages de la littérature II, Derniers usages de la littérature, Les chemins de l’émergence 3 : les lieux indépendants,

articles liés

Le monde selon l’IA

par Warren Neidich

Paris noir

par Salomé Schlappi

Du blanc sur la carte

par Guillaume Gesvret