Mark Geffriaud

Il nous a habitués à le suivre dans des temporalités sinueuses, à prendre à revers nos attendus comme le sens traditionnel d’une narration qui voudrait que l’on commence par le commencement… Hello Goodbye dévidait son fil d’Ariane dans les tortueux sous-sols du Silencio (2014) à Paris et invitait ses spectateurs à plonger dans un récit mené à reculons, tandis que The Tide se présente comme une performance de lecture collective et silencieuse, impliquant la lecture de l’entièreté du texte de l’Odyssée d’Homère par des volontaires se relayant tout pendant la durée des expositions la présentant, afin de perpétuer une constance de ce rapport on ne peut plus individuel au texte dans l’espace. Quant à Present Perfect (2007), cette installation devançait tout simplement le temps de l’exposition, se présentant comme l’éclairage au mur des emplacements où seraient accrochées ensuite, d’autres pièces.

La beauté formidable de ses œuvres se tient dans l’infime justesse de leur point de vue allié à un perfectionnisme de leur mise en forme tenant d’une précision mathématique entrelardée de féérie.

En 2015, Mark Geffriaud est parti filmer (avec Christophe Blanchet qui, lui, s’occupait des prises de son), l’entrechoc de visions du temps autour du Mont Armazones, massif chilien qui accueille désormais le chantier de construction du futur plus grand télescope du monde, et qui se trouve sur le territoire des Aymaras, dernier peuple connu à considérer la temporalité de manière inversée à son appréciation commune à savoir que le passé est derrière nous, et le futur devant.

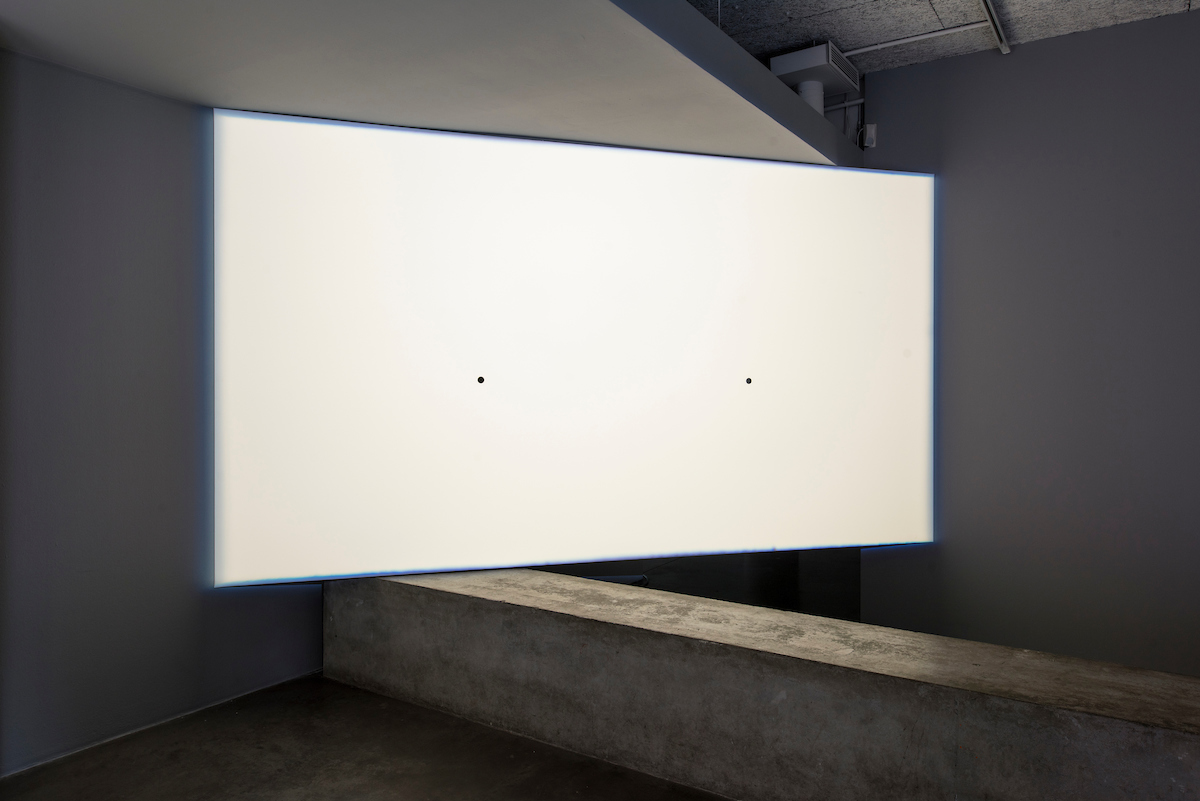

Conversation méandrique autour de deux mille quinze, présenté au Plateau à Paris pendant 80 jours (22.09-11.12.2016), soit le temps d’un tour du monde à l’ancienne mode, mais aussi le temps de maturation optimale d’une bière (qui prendra donc le temps de l’exposition pour se faire, mais en empruntera aussi les espaces pour sa fermentation, avant d’être bue le dernier jour de cette exposition) et au Witte de With à Rotterdam jusqu’à dimanche (14.10.2016-15.01.2017). Ce film aux protagonistes de pierre qui en déterminent l’échelle de projection est un objet en perpétuel devenir, éludant la question de son début comme celle de sa fin par des subterfuges de présentation qui condensent les préoccupations de l’artiste pour la mémoire de ce qui nous est donné à voir et sa construction qui ne connaît pas de cesse.

Entre la première occurrence de cette conversation au tout début de l’exposition parisienne, et sa retranscription écrite, s’est écoulé le temps de l’exposition puis, jusqu’à sa publication, le temps de deux expositions. Souvenirs d’une visiteuse et réflexions de l’artiste l’ont forgée.

Cela fait déjà plus de deux ans que nous avions parlé de ce projet pour la première fois ensemble, dont l’idée ne m’a pas vraiment quittée depuis… Raconte m’en la réalisation !

Le chantier du plus grand télescope du monde, qui va durer au moins dix ans, avait débuté depuis un an quand nous l’avons visité, en 2016, dans le désert d’Atacama. C’est un projet titanesque qui demande d’inventer des savoirs-faire au fur et à mesure.

Pour le moment, les plus grands miroirs de télescope font dix mètres de diamètre, celui-là en fera vingt-neuf. Il est actuellement fabriqué en Allemagne et sera transporté au Chili.

Sur place, ils ont commencé par décapiter la montagne pendant deux années, ce que l’on voit dans le film, cette montagne arasée, pour la mettre à niveau avant de pouvoir construire la plateforme qui va accueillir la construction du télescope.

Je voulais filmer spécifiquement ce moment où la montagne est décapitée, qu’elle ressemble à une sorte de grand socle qui n’accueille pour l’instant que les espoirs de la communauté scientifique. Ce qui m’intéressait, c’était l’idée que ces chercheurs se projettent dans un futur relativement proche (dix ans) dans lequel ils pourront voir le passé le plus lointain, car plus on regarde loin dans l’espace, plus on remonte dans le temps. Avec cet outil, les scientifiques seront capables de revoir la naissance de certaines galaxies, d’observer des états primitifs de l’univers.

Plus au nord, sur les rives du lac Titicaca, se trouvent des pierres que les Aymaras appellent les « pierres fatiguées ». La civilisation Tiwanaku était établie là, près du lac, il y a un peu plus de mille ans, avant les Incas. La première grande civilisation andine. Ces pierres étaient très certainement acheminées vers la cité de Tiwanaku pour une construction monumentale. Elles étaient taillées pour un nouveau bâtiment dont on ne sait rien. Et, au cours de cette construction, les habitants ont quitté la ville pour une raison encore inexpliquée, peut-être liée à ce grand chantier ?

Pour moi, il s’agit de spéculation rétrospective, d’essayer de retrouver l’image de ce qu’ils projetaient de construire au moment où ils ont abandonné le projet et la ville.

Et puis entre ces deux chantiers vivent les Aymaras, une population de paysans et de pêcheurs, sur les hauts plateaux, à cheval sur plusieurs pays — Chili, Bolivie, Pérou— essentiellement concentrée autour du lac Titicaca. Les Aymaras se représentent le passé devant eux et le futur dans leur dos.

Je voulais traverser physiquement tous ces liens et faire des repérages pour un film potentiel (et non faire un film à ce sujet). Les images projetées au Plateau sont une compilation de plans à partir desquels on peut projeter différents films. Elles posent une simple question : quel est le film dont tout cela est le décor ?

Tu as pu discuter avec eux de leur conception du temps ?

Oui, et ils ne comprenaient pas du tout ce que l’on voulait dire.

Ces histoires de construction de la représentation du temps m’intéressent depuis longtemps. Il y a eu d’autres exemples de cette manière de voir par le passé mais, aujourd’hui, il n’y a que les Aymaras qui se représentent les choses ainsi. Ils utilisent le même mot pour dire « passé » que pour dire « devant », et le même pour dire « futur » et « derrière », mais ce n’est pas uniquement une question de langage, leur gestuelle l’exprime aussi : quand ils parlent du futur, ils pointent le doigt derrière eux…

Est-ce lié à une religion ?

Eh bien, ils sont catholiques, ils ont été convertis par les conquistadores, mais conservent des pratiques divinatoires liées à leur religion ancestrale qui était probablement celle de Tiwanaku : une religion agraire liée à l’observation des étoiles, des saisons… Ils lisent toujours l’avenir dans les feuilles de coca. Mais leur manière de penser n’est pas fondamentalement religieuse, c’est simplement que, pour eux, les ancêtres « survivent » dans les montagnes, que lorsque l’on meurt, on « va dans les montagnes ». Et des montagnes, il y en a tout autour d’eux donc, où qu’ils regardent, ils voient le passé. Et, à l’inverse, le futur, comme on n’en sait rien, qu’on ne peut pas le voir, c’est qu’il est derrière, dans notre dos. C’est une manière de voir qui est, somme toute, proche de celle des astrophysiciens.

Nous, on ne parle pas de la même chose quand on parle du temps : la raison pour laquelle on voit le futur devant nous, c’est parce qu’on projette notre action, qu’on s’imagine déjà en train de faire quelque chose là-bas, devant soi. Les Aymaras ne sont pas dans la projection, leur système de pensée est lié à des cycles, au retour des saisons, c’est la connaissance du passé qui leur permet d’adapter leur activité à venir.

C’est ce vocable commun au cinéma et à la représentation temporelle, « projection », qui m’a intrigué et a fait que j’ai choisi d’utiliser l’outil cinématographique.

Si je ne me trompe, c’est la première fois que tu fais un film ?

Oui, je faisais beaucoup de vidéo aux beaux-arts, puis j’avais complètement arrêté.

Ensuite, tu as beaucoup utilisé les diapos…

Oui, j’ai toujours tourné autour de dispositifs cinématographiques mais sans jamais produire réellement de film. Là encore, ce n’est toujours pas franchement un film.

On est en effet plutôt dans une position proche de celle du monteur, quand on le regarde…

Oui. Ou d’enquêteur. On reconstitue autant qu’on invente.

Récemment, j’ai fait scanner ma table de travail. Il y a une machine à Paris qui permet de scanner des surfaces de trois mètres par deux jusqu’à vingt centimètres d’épaisseur. C’est une cartographie d’un instant T de mon travail, il y a à la fois des outils, des documents, plein de choses liées à ce que je suis en train de faire, à la fois des résidus de choses anciennes et des ébauches de choses qui verront ou pas le jour, plus tard.

Maintenant, quand on me demande une image pour illustrer un article ou autre, je demande la taille requise et j’envoie un morceau de cette grande image à échelle 1 de manière à ce qu’une fois que tous les morceaux auront été distribués, il soit possible de recomposer l’image avec les différentes publications. Le projet s’appelle weather. C’est un mot que j’aime bien parce qu’il n’existe pas en français, on ne distingue pas le temps de la montre du temps qu’il fait.

C’est un projet que tu imposes ou que tu proposes ?

Je l’explique et le propose. Ce qui m’intéresse, c’est de chercher chaque fois un morceau qui peut illustrer après coup ce qui est écrit. Le recadrage donne une autonomie aux fragments, comme si les morceaux précédaient l’ensemble qui ne sera découvert qu’à la fin.

Évidemment, il n’y aura que peu de monde pour la reconstituer dans sa totalité, j’en suis conscient. Le premier fragment a été édité par la galerie de Multiples à l’occasion de leur projet 100% (100 éditions par 100 artistes au prix de 100€) ; la galerie qui me représente à Paris, gb agency, va en faire une carte postale ; cela prendra de multiples formes…

C’est uniquement de l’imprimé alors ?

Oui, parce que le projet suppose que les fragments existent à l’échelle 1. Mais il y a aussi un site que l’on réalise avec Charles Mazé et Coline Sunier et qui fonctionne comme la plateforme du projet : il permet de naviguer dans l’image mais sans la laisser voir en entier. Et lorsque l’on survole des parties qui ont déjà été publiées, un lien apparaît qui indique où elles se trouvent.

Pour le film, aussi j’ai conçu un site (deux-mille-quinze.com ou two-thousand-fifteen.com) sur lequel on retrouve le générique et la bande-son qui tourne en boucle.

On doit la prendre en cours de route, tu imposes une navigation en quelque sorte, mais différente de l’expérience de l’œuvre visuelle…

En ce moment, je re-date certaines pièces. En général, on date les pièces du moment où elles sont prêtes à être montrées, mais ça ne va pas forcément de soi. Pour certaines, la date ne me semble pas correcte, comme si elle n’avait pas de signification. J’ai commencé cela en datant une performance à Beaubourg de 1977 : le point de départ en était l’inauguration de Beaubourg cette année-là, quelques jours seulement avant mon propre commencement, je suis moi aussi de 77.

Il y a aussi des projets dont la date n’est pas encore définie, même si la pièce circule déjà : comme weather, par exemple, dont la date n’est pas encore arrêtée car le travail n’est pas achevé.

Dimensions fixes et date variable, alors ?

Pour identifier une œuvre, on donne en général le titre, la liste des matériaux et la date qui est censée couler de source, alors que c’est loin d’être évident. C’était justement ce que je cherchais à mettre en œuvre avec deux mille quinze qui est datée de 2016 parce que c’est une sorte de regard rétrospectif sur l’origine du projet lui-même, initié en 2015, l’année du début de construction du télescope. Je voulais également enclencher une sorte de première mise en histoire, ce petit effort que l’on doit faire pour se souvenir de ce qui a fait l’année qui vient de s’écouler…

Pour deux mille quinze, beaucoup de choses ne sont pas arrêtées dans l’exposition. J’avais envie de proposer un objet qui soit en partie spéculatif, potentiel. Le film dont il est question dans la bande son, c’est celui que le visiteur réalise en parcourant l’exposition, en circulant dans la timeline, comme dans un banc de montage. Personne ne voit deux fois la même chose. La bande-son n’est pas synchronisée avec les images, elle n’a pas la même durée qu’elles ; les obturateurs n’interrompent jamais deux fois l’image au même moment. Ce dispositif ne cesse de proposer de nouvelles lectures.

La bande-son dure 22 minutes, le film en dure 29, et les obturateurs font un tour toutes les 30 minutes. La seule chose qui est fixe c’est le décalage entre les projecteurs qui est toujours de 20 secondes, ce qui fait que lorsqu’on circule dans l’espace, soit on prend de l’avance soit on revient en arrière dans le film, et l’on évolue entre ce que l’on a vu et ce que l’on verra. L’idée était de proposer une manière de naviguer physiquement dans la timeline d’un film mais aussi de produire une impression de déjà-vu. J’ai été très marqué par le livre de Paolo Virno, Le souvenir du présent, dans lequel il définit le phénomène de déjà-vu comme la perception de l’instant où se fabrique le possible. Selon lui, le potentiel ne précède pas la réalisation. Pour reprendre ses mots, « le virtuel est simultané à l’actuel parce que le souvenir est simultané à la perception ».

Comme toujours chez toi, tout est millimétré et, semble-t-il, parfaitement calculé pour obtenir un résultat qui dépendra inévitablement de la réception de chacun et, surtout, de son comportement physique face à la projection. J’ai envie de dire « la » projection et de considérer ces six-là comme une seule et même amorce d’un désir d’ubiquité.

Deux mille quinze se compose en tout de quinze films qui sont tous pratiquement le même, à l’exception d’un seul plan, celui sur les pierres dites fatiguées. Dans chacun des films, il y a un plan de cinq minutes sur l’une de ces pierres. J’ai sélectionné quinze pierres, il y a donc quinze films. Ce sont ces pierres qui déterminent le format de chacune des projections parce qu’elles sont montrées à échelle 1. Je me sers pour cela d’un petit objet (bit) que j’avais posé sur chacune des pierres au moment du tournage et qui permet à présent, en le plaçant sur l’image projetée, de retrouver l’échelle réelle des pierres. Cet objet est en fait un carré de poignée de porte, c’est-à-dire un morceau de métal, percé de 5 trous, qui connecte les deux poignées de part et d’autre d’une porte. Je me suis rendu compte que les distances entre les trous (qui permettent de s’adapter aux différentes épaisseurs de portes) respectent la même variation que l’écartement entre les pupilles d’un adulte, soit de cinq et demi à sept centimètres. Évidemment c’est une coïncidence. Mais pour souligner cette coïncidence, j’ai fait graver deux yeux sur la barre métallique et maintenant je m’en sers régulièrement d’étalon de mesure. Une sorte de nouvelle unité.

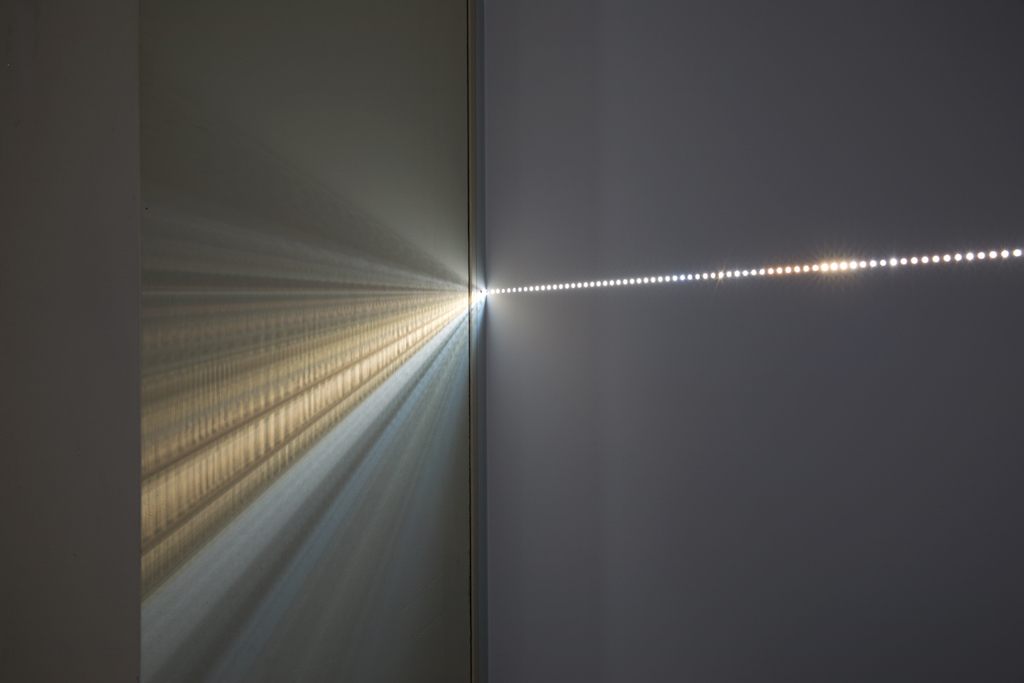

Cet intérêt un peu curieux pour les portes me vient de ce que l’on appelle l’effet de seuil. Il a été démontré qu’à chaque fois que l’on franchit une porte, notre cerveau procède à une sorte de rafraîchissement : il stocke certaines des informations que l’on avait en tête et en évacue d’autres, pour faire de la place et se rendre plus disponible au nouvel environnement dans lequel on va pénétrer. On s’en rend généralement compte quand on change de pièce et que l’on ne sait plus ce que l’on venait y chercher. C’est un moment charnière dans la construction de la mémoire. D’un point de vue cinématographique, c’est un peu l’équivalent d’une coupe, d’une fin de séquence et du début d’une autre.

Et, de fait, lorsqu’on plaque son visage sur la tranche d’une porte, on arrive tout juste à voir une pièce avec un œil et l’autre pièce avec l’autre œil. À ce moment là, on n’est véritablement nulle part mais plutôt dans deux espaces en même temps. À moins que l’on soit dans deux temps différents.

Cette question de l’éclatement du temps comme de l’espace, de leur non-unité, est au cœur de ton travail depuis des années, depuis cette boule de papier froissé sur laquelle tu avais tracé les parallèles et méridiens (Mercator-sur-mer, 2008) avant de la déplier pour recréer une mappemonde inédite, jusqu’à ton projet de maison (Shelter, 2011) supposé se déployer à chacune de tes expositions, dans laquelle apparaît un élément qui devrait te servir, un jour, à construire ta maison…

Oui, ce projet est toujours en cours. Il y a deux ans, j’ai procédé à un inventaire des éléments de Shelter. J’ai profité de l’invitation à une exposition pour les réunir pour la première fois, les disposer au sol dans une grande salle, pendant le temps de montage, et prendre une photo de cet inventaire avant de tout remballer. Ensuite j’ai présenté cette photo sous le titre de Rétrospective mais c’est en fait la rétrospective d’un projet en cours. Bit fait désormais partie de ces éléments.

Ce que notre mémoire, notre esprit fait de ce que tu nous donnes à voir t’importe autant que ce que tu donnes à voir, non ? Par exemple, tes performances, dont je garde des souvenirs très vifs, ne sont jamais filmées…

Je vois dans ce cas la caméra comme une présence plutôt gênante qui nuit à la fluidité de mes déplacements et de ceux du public, peut-être aussi parce qu’elle impose un point de vue. En revanche je conserve les textes, elles sont toujours écrites avant d’être performées.

Toast, par exemple, est liée à une anecdote que l’on m’a racontée sur les Achuars, une tribu indienne qui vit dans la forêt amazonienne : au début du 20e siècle, un étranger est venu rencontrer un groupe d’Achuars et a proposé à l’un des guerriers de se rendre avec lui à Iquitos, la ville la plus proche. C’était la première fois que ce guerrier sortait de la forêt et, ce qui l’a le plus étonné en arrivant en ville, c’était que sur la place principale, il y avait un général qui s’adressait à ses troupes. C’était la première fois qu’il entendait une personne s’adresser à plusieurs personnes en même temps. Chez eux, les interactions se faisaient toujours de un à un. Mais il a aussi tout de suite compris que c’était un outil de pouvoir formidable et quand il est rentré, il a réuni tous les guerriers et s’est mis à leur parler à tous en même temps. Apparemment, au départ, les guerriers regardaient autour d’eux parce qu’ils ne comprenaient pas auquel d’entre eux il s’adressait. Il serait ensuite devenu un chef très puissant. Et son nom, retranscrit littéralement en anglais, est « shake spear », celui qui secoue sa lance.

Pour en revenir au toast, c’est un des rares types d’adresse qui prend le contrepied de cette forme de parole autoritaire, une personne qui s’adresse à un groupe. Lors d’un toast, même s’il n’y a qu’une personne qui parle, elle le fait au nom du groupe en s’adressant à une personne.

La dimension d’interprétation et la perte tout comme l’ajout de sens à l’objet que tu proposes sont donc des perspectives que tu cherches délibérément à mettre en œuvre ?

Oui. Et Cyrus en est emblématique. Cyrus est un objet que j’ai dérobé à Eric Stephany en 2008. Alors qu’il m’avait invité à participer à une exposition collective qu’il organisait chez lui, j’ai pensé qu’au lieu d’ajouter à un objet à tous ceux qu’il possédait déjà, j’allais lui en prendre un. Je lui ai donc volé un objet et lui ai dit que je le lui rendrai s’il pouvait me dire ce qu’il voulait récupérer. Comme il n’y est toujours pas parvenu, Cyrus est toujours en circulation. Cet objet a été pas mal « présenté », si l’on peut dire : la personne qui le demande pour une exposition doit le garder en permanence dans sa poche durant le temps de l’exposition, comme aide-mémoire pour se souvenir d’en raconter l’histoire.

Personne ne le voit, il est emballé et, chaque fois que quelqu’un de nouveau le récupère, il a pour consigne de le ré-emballer d’une couche supplémentaire, donc ses contours se perdent progressivement pour devenir une sorte de boule. Ce n’est donc pas l’espace d’exposition mais sa durée qui définit sa diffusion.

Pour en revenir à Toast, et à cet aspect purement oral donc, je préfère que ce soit raconté, quitte à ce que ce soit déformé, irracontable.

À la Fondation Ricard, en juin dernier, deux mille quinze prenait la forme d’une conférence-performée, c’était une sorte de bande-annonce pour le film du même nom, réalisée à partir de mon calendrier Google que j’utilisais comme un banc de montage. Car c’est un peu du cinéma que l’on fait avec un agenda : on déplace des séquences de temps, des rendez-vous, on coupe ici, on remplace là, on se projette dans l’avenir et, surtout, quand on revient en arrière, on se rend compte que ça ne correspond pas à ce que l’on a fait. L’agenda garde la trace des anticipations passées plus qu’elle ne consigne la mémoire de ce qui s’est passé, ce n’est pas ce que l’on a fait mais ce que l’on avait projeté de faire. Je me suis donc mis à corriger des choses pour en garder la trace, des projections cohabitent ainsi avec des choses qui ont réellement eu lieu.

Moi, c’est en effet à l’envers que j’utilise mon agenda, je n’y note jamais rien à l’avance par contre, après, pour ne pas oublier que j’ai fait telle chose tel jour, je le note.

Le calendrier Google remonte potentiellement à l’infini, ce qui fait qu’avant et après notre activité écrite, il y a des kilomètres d’années de vide. D’un seul coup, les événements de notre vie sont mis en perspective dans une sorte de frise historique complètement délirante dans laquelle nous occupons une toute petite place, comme si on était perdu sur une île. Alors je note dans cet agenda des balises historiques de choses qui m’intéressent, j’y navigue pour revenir sur des projets passés, des choses qui alimentent mon travail même si elles ont pu être créées ou avoir lieu il y a plusieurs siècles. Je crée aussi des rendez-vous sans objet au cours d’une année lointaine et, en faisant défiler les semaines très rapidement, ça crée une sorte d’animation de carrés de couleurs, une forme de cinéma primitif. En ce moment je continue à essayer de faire un film avec mon calendrier Google.

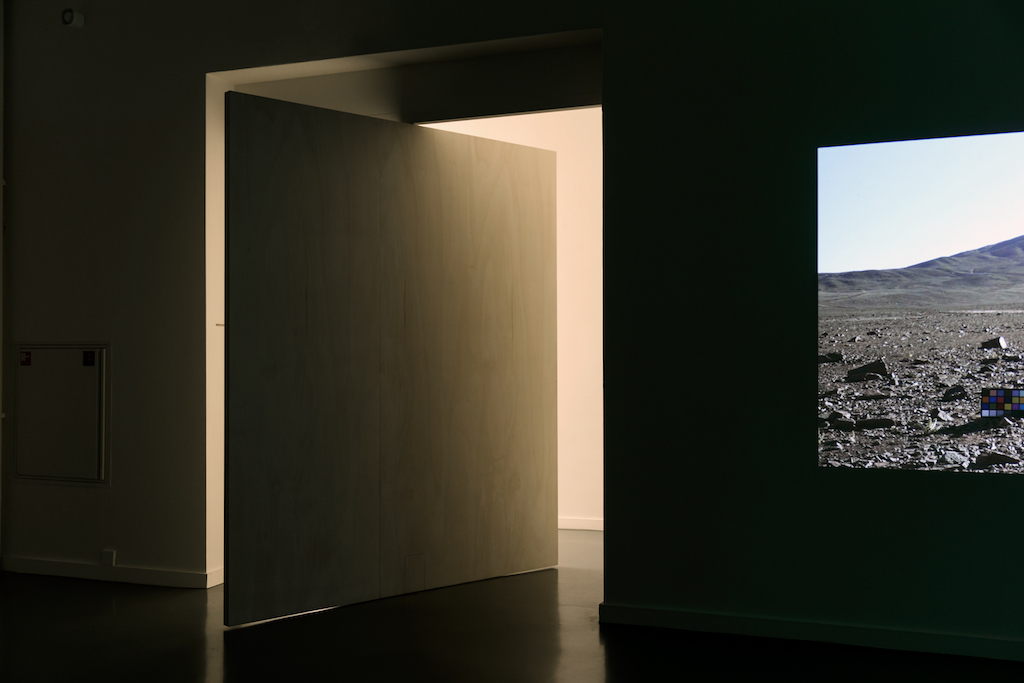

Ces déplacements métaphoriques dans le temps ont leur écho dans l’espace comme lorsqu’au Plateau, tu déplaces l’entrée de l’exposition…

Pour la deuxième présentation de deux mille quinze au Witte de With à Rotterdam, j’ai aussi changé la porte d’entrée que j’ai remplacée par un panneau rotatif qui permet de faire entrer la lumière dans l’espace lorsqu’on la pousse, cela rend l’entrée visible, plus perceptible. Ça devient aussi une forme d’outil, comme une sorte d’obturateur. Au Plateau, à Paris, j’ai choisi de multiplier l’entrée : on entre une première fois, puis il faut ressortir de l’exposition pour y ré-entrer, et répéter ainsi l’effet de seuil.

- Partage : ,

- Du même auteur : Paolo Cirio, RYBN, Sylvain Darrifourcq, Computer Grrrls, Franz Wanner,

articles liés

Interview de Laura Gozlan

par Suzanne Vallejo-Gomez

Interview de Gregory Lang pour Territoires Hétérotopiques

par Patrice Joly

Geert Lovink : « Pas une seule génération ne s’est élevée contre Zuckerberg »

par Ingrid Luquet-Gad