Marta Gili et Osei Bonsu

Le Jeu de Paume fête les dix ans de Satellite, programme gigogne qui se déplie chaque année en quatre chapitres et autant d’artistes autour d’un·e commissaire invité·e. Initié par Marta Gili à son arrivée à la tête de l’institution en 2007, Satellite est relayé par la Maison Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne et le CAPC à Bordeaux depuis 2014. Nous revenons avec son instigatrice sur sa ligne et les problématiques qui gravitent autour du programme comme de l’institution. Ses propos recoupent ceux recueillis au cours d’une autre conversation avec Osei Bonsu, commissaire choisi pour mener à bien la dixième édition intitulée « L’économie des vivants ». Il livre quant à lui sa vision d’un programme qu’il commence juste à apprivoiser. Impressions superposées.

Pourquoi avoir initié ce programme à votre arrivée à la direction du Jeu de Paume en 2007 ?

Marta Gili : Je tiens beaucoup à la formation des commissaires et je voulais mettre en place une sorte de résidence annuelle, à l’image de celle qui avait été créée à la Fundacio La Caixa, à Barcelone. Dans le cas du Jeu de Paume qui est, il faut le rappeler, un centre d’art, je trouvais pertinent d’inviter des commissaires et des artistes et de leur donner la possibilité de produire une œuvre. L’objectif principal de la programmation Satellite est que chaque commissaire puisse travailler autour d’un sujet, puis avec les différents services du Jeu de Paume (les expositions, la régie, la communication, l’édition, les publics…) mais aussi avec d’autres institutions : la Maison d’Art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne (car la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, dont c’est le centre d’art, est partenaire de Satellite depuis son lancement) et le CAPC de Bordeaux. C’est donc une approche à la fois conceptuelle et institutionnelle. Cette programmation est aussi faite pour que les équipes travaillent au contact de gens qui apportent des idées différentes et bousculent leurs habitudes. C’est un exercice qui nous a beaucoup marqués.

Osei Bonsu : Nous avons toujours la tentation, parce que nous sommes des invités dans l’institution, de perturber un minimum leur façon de faire les choses. Il y a dans l’attitude des commissaires français que j’admire cette facilité à déranger et à remanier l’énergie de l’institution. Je pense notamment à Nicolas Bourriaud qui, dans son exposition « Traffic » au CAPC, avait vraiment réussi à poser la question, à travers l’exposition, de ce qu’était la participation du public. Satellite, c’est un an pour construire quatre narrations autour des expositions, notamment à travers les livres et les activités pour le public. Si on ne saisit pas l’opportunité de poser des questions à l’institution, autant faire n’importe quelle autre exposition.

Le format du programme a évolué en dix ans et a pris un tournant différent il y a environ quatre ans. En invitant Raimundas Malasauskas et Mathieu Copeland à concevoir des expositions en 2011 et 2013, vous sembliez vous attacher à valoriser des commissaires-auteurs dont les propositions d’expositions étaient souvent assez rhétoriques, exploraient la question même de l’exposition. Depuis, le format s’est resserré autour d’un dispositif plus simple au sein duquel la vidéo est devenue médium imposé. Pourquoi ce changement ?

M.G. : Il y a en effet des commissaires qui font des essais d’exposition de nature presque ontologique comme ceux que vous citez. L’objectif de leurs démarches n’était pas uniquement de produire pour montrer, c’était de questionner la monstration même. D’autres, et notamment les derniers commissaires invités, travaillent davantage avec les artistes en créant une narration entre eux. Ça ne veut pas dire que nous sommes attachés à une forme de commissariat plus qu’à une autre. Cependant, depuis 2012, les commissaires ne proposent aux artistes que des productions vidéo, ce qui facilite la circulation des œuvres entre les différents lieux que sont la Maison d’Art Bernard Anthonioz et le CAPC. De plus, peu d’institutions se focalisent sur la production spécifique de ce médium.

Satellite 6. Mathieu Copeland : « Une exposition sans texte. Suite pour exposition(s) et publication(s), 3ème mouvement » à la MABA, Nogent-sur-Marne © Jeu de Paume, Romain Darnaud

O.B. : L’idée d’être un commissaire « satellite », c’est de pouvoir se déplacer autour et dans l’institution. Le cahier des charges prévoit un élément de vidéo mais j’ai essayé d’insister auprès des artistes sur le fait que s’ils souhaitaient étendre leur vision en dehors de ce champ, c’était possible. Dans la première exposition de Satellite 10 dont j’assure la programmation, Ali Cherri présente sa nouvelle vidéo Somniculus ainsi qu’une boîte lumineuse sur la mezzanine du Jeu de Paume et une table avec des fragments d’objets archéologiques au CAPC. Ces éléments composent, dans un mouvement similaire à sa vidéo, une expérimentation archéologique autour des objets et du sens qu’ils prennent lorsqu’ils sont déplacés de leur contexte original. Quand les artistes travaillent avec la vidéo, ils n’ont pas vraiment d’endroit où se cacher. Quelqu’un m’a dit que la vidéo était la frontière de l’art contemporain : elle est assez directe et mouvante et, dans de nombreux de cas, ancrée dans une narration même si elle n’est pas destinée à être lisible immédiatement. Les artistes du programme Satellite sont invités sur ces prémisses. Ils comprennent ce qu’est le médium et connaissent bien son histoire.

Le programme Satellite occupe les « espaces interstitiels » de l’institution : une mezzanine dans l’escalier qui mène au sous-sol, le foyer parfois, un espace de projection depuis peu… La programmation, malgré son intérêt, est très peu visible dans les médias. Pourquoi un programme si discret ?

M.G. : Je ne pense pas que le mot « discret » puisse s’appliquer à la programmation Satellite ; le problème c’est qu’en général la production d’œuvres d’artistes émergents passe de façon plutôt discrète dans les médias. C’est vrai que la programmation Satellite est située dans des espaces qui n’étaient pas dédiés aux expositions mais je crois que, de manière générale, la production contemporaine n’est pas médiatique, les médias préfèrent se saisir de choses connues et reconnues.

Depuis 2012, on coproduit la programmation avec le CAPC qui est tout l’inverse du Jeu de Paume en matière d’espace et de visibilité. Je suis d’autant plus ravie de le faire que Maria Ines Rodriguez, sa directrice, était la seconde commissaire de Satellite. C’est dire que les commissaires qui sont passés par ce programme sont devenus de véritables protagonistes de l’art contemporain.

O.B. : Quand on parle des espaces d’exposition, ce qu’on omet souvent et qui est peut-être plus important que la surface du Jeu de Paume, c’est la dimension physique de la ville. J’espère que quand les gens viendront voir l’exposition d’Ali Cherri, ils prendront ensuite le métro pour aller à la Kadist et participer à une conversation sur l’art contemporain et l’archéologie avec une communauté qui n’est pas la même que le public du Jeu de Paume. Je crois qu’il est plus important que les artistes aient un sens de leur audience que de l’espace qui leur est imparti. Dans une culture des biennales, les artistes n’ont pas réellement la possibilité de saisir l’écosystème autour du lieu dans lequel leur travail vient s’inscrire. D’autant plus qu’il y a, selon moi, une histoire intellectuelle particulière qui appartient réellement à Paris et dont il faut tenir compte.

En résonance avec l’implantation spatiale du programme, carte blanche est souvent donnée à des curateurs et artistes qui ont à cœur d’explorer les interstices et les lacunes de l’histoire dominante et notamment européenne. Les propositions des commissaires Erin Gleeson ou Heidi Ballet épousaient les points de vue d’un scientifique fidjien, de l’ethnie cham au Vietnam… Une manière d’expérimenter en dehors des monographies souvent consacrées à des personnalités européennes qui font peu place aux questions postcoloniales ?

Satellite 7. Natasa Petrecin Bachelez. Kapwani Kiwanga. « Maji Maji » © Jeu de Paume, Romain Darnaud

M.G. : Un des motifs pour lequel on a décidé de travailler avec la vidéo est que, d’un point de vue budgétaire, cela nous permettait d’inviter des artistes qui vivent loin et qu’on ne pouvait pas nécessairement faire beaucoup voyager. Je suis persuadée que l’histoire postcoloniale est profondément rattachée à la narrativité filmique. Le médium permet de mettre en contact plusieurs micro-récits qui se chevauchent et dont on ne pensait pas qu’ils puissent communiquer. Et cela permet souvent de composer une histoire personnelle à partir de l’histoire des autres. À moins que cela ne soit l’inverse. C’était le cas dans la programmation d’Erin Gleeson et d’Heidi Ballet. Cette idée de frontière qui explose, il faut la repenser au sein de l’institution. On doit abandonner l’idée de transports et d’assurances très chers. La création aujourd’hui prône une circulation plus libre et démocratique des images.

O.B. : La plupart des institutions européennes ont ouvert leur programmation à plusieurs artistes internationaux qui sont désormais mieux représentés. En tant que commissaire né au Ghana, élevé en Angleterre, j’ai évidemment à cœur la question de l’internationalisme. Et depuis que je suis à Paris, je vois se dessiner un paysage intéressant avec le Jeu de Paume, la fondation Kadist, la Villa Vassilieff et Bétonsalon alors même que le climat politique en France traverse les mêmes changements conservateurs que l’on perçoit à l’international.

Depuis sa création, Satellite a présenté un certain nombre de projets qui traitaient de la question de l’invisibilité (les fantômes chez Nguyen Trinh Thi, les espaces vides de Tomo Savić-Gecan) et jouaient sur l’oralité. En lien avec les questions postcoloniales, est-ce un programme qui, selon vous, interroge ce que l’image ne dit pas ?

Satellite 7. Natasa Petrecin Bachelez. Natascha Sadr Haghighian « Ressemblance » à la MABA, Nogent-sur-Marne © Jeu de Paume, Romain Darnaud

M.G. : Ce que l’image ne montre pas, l’invisible, c’est un axe de presque toutes les expositions du Jeu de Paume et pas seulement de Satellite. Mais c’est vrai qu’une grande partie de la création contemporaine qui nous intéresse, les commissaires invités et moi-même, c’est celle qui s’attache au déplacement, au contournement des récits officiels. L’intérêt d’y allier la parole, ce n’est pas uniquement de dire ce qu’on ne voit pas, c’est de convoquer d’autres images qui n’existent pas ou que l’on a pu voir ailleurs et que l’on incorpore à notre récit personnel. À l’ère de la circulation des images, je ne crois pas qu’on puisse en inventer de nouvelles mais on peut créer de nouvelles histoires grâce à leur montage, leur superposition.

O.B. : Pour moi, faire des expositions c’est avoir le privilège et la responsabilité de narrer certaines histoires mais avant tout le présent. De donner au présent une présence, cela me semble être le fil conducteur de « L’Economie des Vivants » et de la plupart des éditions de Satellite.

Satellite 4. Raimundas Malasauskas. Alex Cecchetti & Mark Geffriaud. THE POLICE RETURN TO THE MAGIC SHOP – La Guerre, Le Théâtre, La Correspondance © Jeu de Paume, Arno Gisinger

Le découpage temporel et spatial de la programmation Satellite semble d’ailleurs permettre l’expérimentation d’autres modalités de récit, des formes plus longues et fragmentées à la marge des tracés linéaires des monographies que vous privilégiez depuis votre arrivée à la tête du Jeu de Paume. Qu’apporte ce rapport différent au temps ? Pourquoi est-ce important ?

M.G. : Le temps, c’est ce qui fait la force du programme. Ce qui est important pour nous, c’est de travailler pendant un an avec un commissaire indépendant sur quatre projets. Cette personne devient une partie de l’équipe. Effectivement, la temporalité est fragmentée car chaque exposition Satellite ouvre en même temps que nos autres expositions. C’est pour ça qu’à la fin de l’année, les quatre éditions conçues pour chaque projet sont très importantes. La collection de livres, c’est ce qui fait que ça reste. Toujours dans cette attention à la création, le fait de donner carte blanche à de jeunes graphistes permet de travailler avec d’autres domaines de la création et de garder une trace éditoriale de ces dix ans de programmation Satellite. Le projet s’établit dans le temps et il est peu visible mais il se maintient au fur et à mesure des années. C’est comme l’éducation artistique, c’est quelque chose qui se travaille avec le temps.

O.B. : Cette année, l’idée était vraiment de créer des passerelles entre les expositions et les institutions et de ne pas penser les artistes indépendamment les uns des autres. Les quatre artistes invités seront réunis dans une exposition collective à la MABA, ce qui, à ma connaissance, n’avait pas été fait auparavant. Un symposium les réunira en même temps pour discuter de manière plus générale de leur pratique. C’est une manière de les rendre acteurs d’un discours qui est ancré dans l’institution et pas seulement rattaché. Dans un sens, ils doivent être une forme de virus, entrer dans l’institution et y pratiquer une incision pour regarder à l’intérieur.

Satellite 3. Elena Filipovic. Mathilde Rosier. Trouver des circonstances dans l’antichambre © Jeu de Paume, Arno Gisinger

Que va devenir ce programme ? Va-t-il prendre de nouvelles orientations ?

M.G. : Nous avons beaucoup réfléchi et avons décidé de poursuivre la démarche, parce que nous avons conclu que la richesse de cette programmation est polyphonique : résidence d’un commissaire invité, production d’œuvres d’artistes, travail avec des graphistes émergents, conférences, performances, projections, partage d’expérience avec d’autres institutions… Bref, l’important, c’est de ne pas être dans l’inertie, le préjugé et le confort. J’ai beaucoup appris dans l’échange avec tous les acteurs de la programmation Satellite, car ils nous donnent la possibilité de nous voir autrement. Il faut que les institutions acceptent le mouvement comme un leitmotiv.

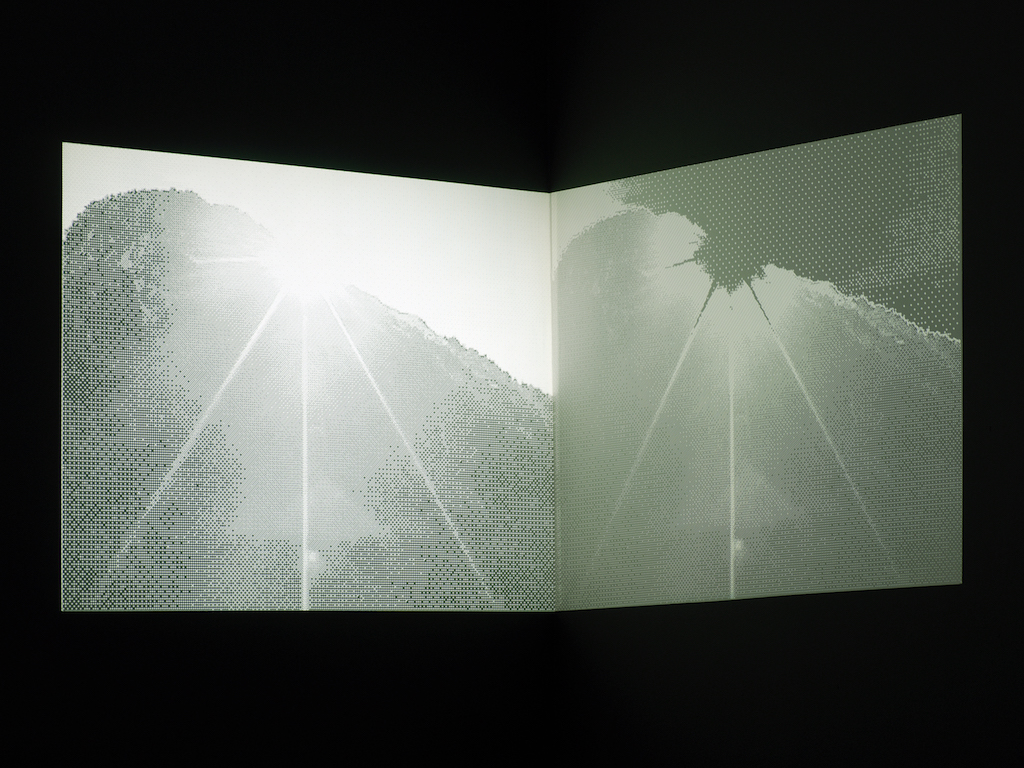

(Image en une : Ali Cherri, Somniculus, 2017. Photographie de tournage. Courtesy Ali Cherri. Coproduction : Jeu de Paume, Paris ; FNAGP ; CAPC, Bordeaux.)

- Publié dans le numéro : 81

- Partage : ,

- Du même auteur : Invernomuto,

articles liés

Interview de Laura Gozlan

par Suzanne Vallejo-Gomez

Interview de Gregory Lang pour Territoires Hétérotopiques

par Patrice Joly

Geert Lovink : « Pas une seule génération ne s’est élevée contre Zuckerberg »

par Ingrid Luquet-Gad