Nicolas Floc’h

Nicolas Floc’h a été invité cet automne à investir l’intégralité des espaces du FRAC Bretagne à l’occasion d’une exposition personnelle mystérieusement intitulée « Glaz ». Son travail, qui s’est élaboré autour des modes de production à travers des structures autonomes générant leurs propres formes, trouve aujourd’hui de nouveaux développements à partir d’une importante recherche menée depuis 2010 sur les récifs artificiels. L’océan, peuplé de ces habitats poissonneux destinés à la survie humaine, prend une place capitale dans la pensée de Nicolas Floc’h et se déploie à travers des séries de photographies, de sculptures, de peintures, d’installations, ainsi qu’une pièce sonore et une performance.

Peut-être pourrions-nous commencer cet entretien en évoquant votre exposition actuelle au FRAC Bretagne ?

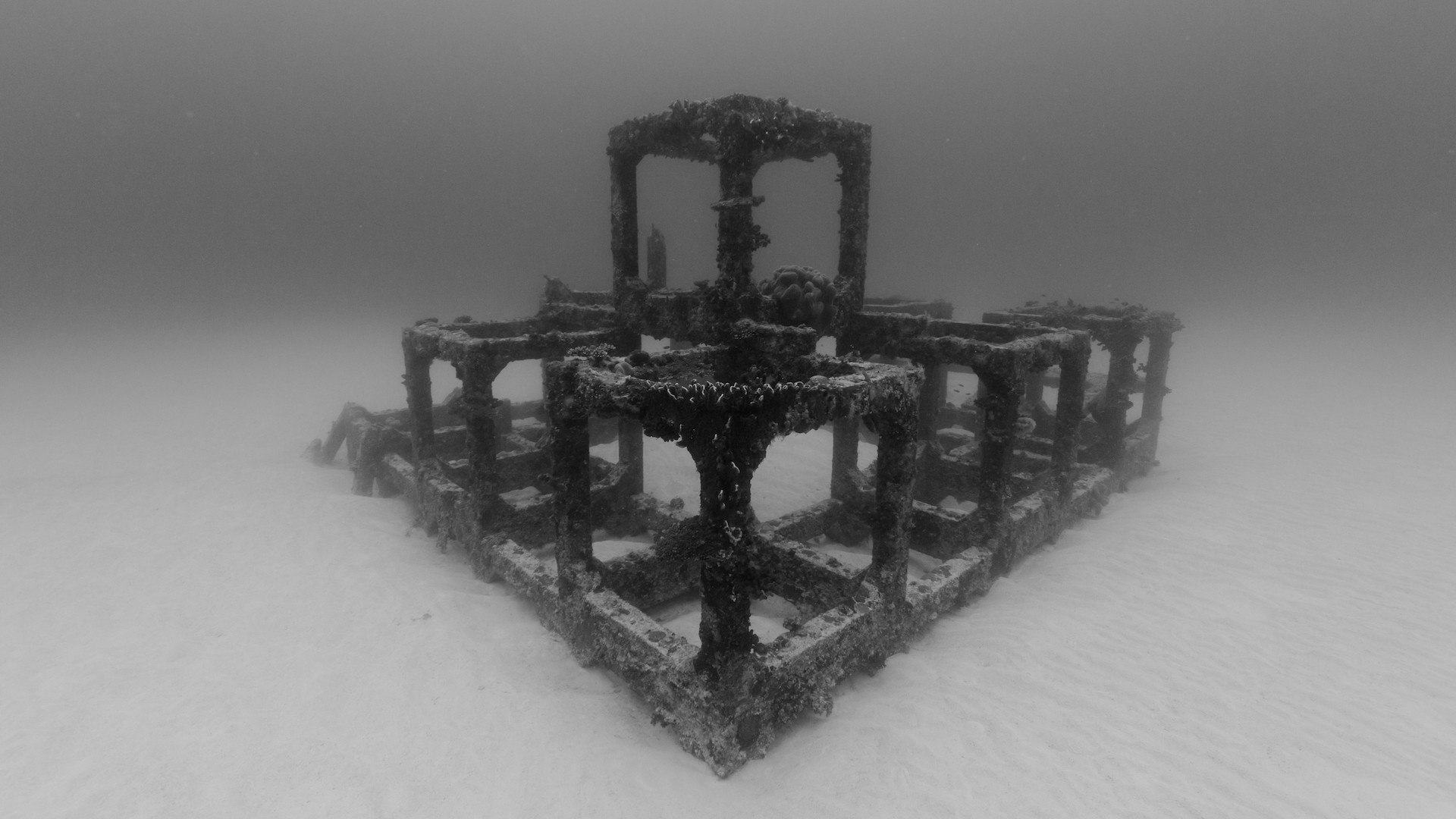

Nicolas Floc’h, Structures productives, récifs artificiels, sculptures, 2012/2017 ; photographies, 2011-2017. Vue de l’exposition au Frac Bretagne, Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.

J’ai conçu un projet à l’échelle de l’ensemble du bâtiment, dans lequel les spectateurs sont confrontés à une évolution : l’exposition débute par La Tour pélagique (2008), un filet de pêche prenant la forme de la tour Eiffel à échelle 1, un objet lié à l’activité des hommes et à leur quotidien, l’exploitation des ressources. Plus on monte dans les étages, plus on pénètre dans un univers sous-marin avec un jeu d’emboîtement d’échelles : d’abord des œuvres en relation avec les récifs artificiels sur lesquels je travaille depuis 2010 puis, dans le deuxième espace, des habitats naturels à la dimension du paysage et, enfin, la dernière salle avec une œuvre à l’échelle d’un écosystème planétaire dont l’homme fait partie. Cette dernière, qui donne son titre à l’exposition, est une peinture productive, à savoir une culture de microalgues, des cyanobactéries, qui apparaissent vertes dans le photobioréacteur que je présente mais qui contiennent un pigment bleu (la phycocianine) appliqué sur les murs de l’ensemble de l’espace. Cet espace immersif, également habité par un grand néon reproduisant les flux du Gulf Stream, nous renvoie aux origines du vivant comme aux grandes forces et interactions qui régissent les écosystèmes et permettent la vie : lumière, eau, air, courants, sédiments, sels minéraux, plancton, oxygène…

Je souhaitais justement vous interroger sur les univers que vous mettez en place dans vos photographies, sculptures et installations : les corps (humains, animaux) semblent avoir tout à fait disparu de ces espaces sous-marins qui dessinent un monde austère où le vivant n’émerge que peu, hormis par le biais du phytoplancton.

Le milieu sous-marin est au contraire très habité mais une grande partie de cette vie n’est pas forcément visible à l’œil nu et, dans les images sous-marines, je m’attache plus à représenter les habitats que les habitants. La profondeur indiquée dans le titre des images correspond à celle du récif artificiel mais aussi à celle de la prise de vue : comme dans beaucoup de mes œuvres, l’engagement physique apparaît ici en hors-champ !

Dans mon travail, j’ai toujours inclus le vivant, qu’il soit végétal, animal ou humain, notamment à travers des œuvres comme Carbone (2016-2017) dans l’exposition « Glaz », ou la Structure multifonctions (2000-2007) : des structures composées de modules permettant à des plasticiens, des musiciens ou encore des danseurs de les réinventer, de les réinterpréter. Je pense également aux Écritures productives (1995-1997) où des mots produisaient ce qu’ils désignaient – un chalutier en pêche écrivant « poisson », un marais salant formant le mot « sel », ou encore des cultures formant les mots « tomates », « salades », « fraises », etc.

La notion d’anthropocène nous place face à des échelles temporelles et spatiales qui nous obligent à interroger notre rapport au monde. C’est bien pour cela que travailler sur l’océan me semble essentiel, puisqu’il s’agit d’un espace interconnecté et mouvant, dans lequel l’eau est en permanente interaction avec l’air et avec la terre. Il me semble important aujourd’hui de réussir à construire des projets qui ne sont pas forcément anthropocentrés. Mes recherches sur les récifs artificiels essaient justement de penser des structures qui prennent en compte les écosystèmes dont l’homme est dépendant, puisqu’elles sont pensées pour le nourrir, mais qui ne sont pas centrées sur lui quant à leur fonctionnement.

Les images que je fais des fonds marins s’inscrivent à l’opposé de l’iconographie sous-marine classique comportant une dominante verte ou bleue et des poissons et coraux multicolores accentués par le flash. Au contraire, je souhaite qu’on puisse voir mes photographies de récifs ou de paysages essentiellement en noir et blanc, comme des environnements centrés sur les structures des habitats mais également très indéfinis, qui pourraient être aussi bien sous la mer que sur d’autres planètes.

L’indéfinition me paraît être une composante importante de votre travail : vous vous êtes intéressé au camouflage, par exemple avec la peinture murale Razzle Dazzle 1944 présentée en 2005 au Confort Moderne ; certaines de vos photographies sont totalement abstraites comme Colonne d’eau, – 10m, Ouessant, 2016, qui est une vue en noir et blanc de l’intérieur de l’océan et le titre même de votre exposition, « Glaz », est un éloge de l’indéfinition.

Le mot breton « glaz » qui désigne une couleur entre le bleu et le vert, est à la fois la couleur de la mer et de ses variations mais aussi celle de tous les végétaux. La mer, un champ, la campagne ou un arbre sont « glaz », et c’est pour cela que le terme m’intéresse. Dans nos représentations, l’eau et le végétal sont très distincts, alors qu’en réalité le végétal est très présent dans l’océan : ainsi, une eau peu chargée en phytoplancton sera à dominante bleue, une eau très chargée en phytoplancton sera plus verte. Bien sûr, l’adjectif breton « glaz » semble ultra local, régional, alors qu’en fait c’est un terme plus global. La planète, que l’on représente souvent verte et bleue, est sans doute plus « glaz ». Cependant, plus que l’indéfinition, c’est la confrontation de certaines catégories de l’art — comme la peinture, la sculpture, la photographie, la performance — au réel et un aller-retour constant entre celles-ci et le monde qui définissent davantage mon travail.

Pourriez-vous expliciter ce qui vous fascine tant dans l’océan, dans son rapport à l’invisibilité ?

Je pratique la plongée depuis l’enfance, et cette relation à la surface, à ce qui se trame dessous, a toujours été importante. Mon attachement à l’océan, avec l’étendue de la mer et celle du ciel, ainsi qu’une immersion à 360° dans la couleur en plongée, m’a amené à m’intéresser à la peinture monochrome. Je cherche depuis de nombreuses années à formuler ce rapport à la monochromie, et travailler sur la couleur de l’océan est devenu un point d’entrée logique : j’ai donc réalisé la pièce sonore La couleur de l’eau (2017), dans laquelle le scientifique Hubert Loisel évoque cette question. J’ai eu la chance de travailler avec la station marine de Wimereux, non loin de Boulogne-sur-Mer, où un scientifique, Fabrice Lizon, étudie la composition cellulaire du phytoplancton. Nos échanges m’ont permis de comprendre que ce dernier produisait des pigments que l’on pouvait extraire. Ce sont eux que j’ai vaporisés sur l’ensemble des murs de la grande galerie du FRAC et c’est une nouvelle entrée sur la couleur que je vais continuer à développer.

Je m’interrogeais également sur votre propension à montrer ce qu’on ne voit pas ou ce qu’on ne voit plus : dans les Peintures recyclées (2000-2004), vous aviez demandé à des artistes peintres de vous confier une toile qu’ils ne souhaitaient pas exposer et dont vous recycliez la peinture en tube ou en pot ; pour la Performance painting #4 (2007) vous exposiez des tapis sur lesquels des danseurs avaient auparavant performé, en les relevant et en montrant leurs traces, les souvenirs des pas… Je pensais aussi, dans vos œuvres les plus récentes, à ce désir de montrer ce qui se passe sous l’eau, d’aller dénicher les récifs, de les rendre visibles, de leur redonner une forme en volume à partir de sculptures documentaires.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6×7.Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.

Il y a toute une partie de mon travail dans laquelle je cherche en effet à révéler ce qui est invisible : par exemple, Pélagique est un filet de pêche que j’ai choisi de déployer dans la nef centrale du CAPC — à l’occasion de l’exposition « Hors-d’œuvre » en 2004 — alors qu’il n’est d’habitude pas visible. À l’inverse, il y a des choses très visibles que je choisis de déplacer : c’est le cas de La Tour pélagique déjà évoquée qui redevient un objet invisible une fois déployé sous l’eau et que j’expose en tant que tas, replié sur lui-même. Pour les Peintures recyclées, la matière demeure mais l’image a disparu, il reste une pâte monochrome. Pour moi, le cœur du travail n’est pas toujours dans le visible, et l’œuvre plastique peut parfois disparaître ; en ce sens, je rejoindrais Allan Kaprow qui, dans son recueil L’art et la vie confondus, évoque les gestes du quotidien comme des performances sans pour autant qu’elles soient forcément observées par des spectateurs. Ce que je cherche à montrer, c’est une toute petite partie de ce qui peut se passer sur l’ensemble du processus qui fait œuvre.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6×7. Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.

Je rebondis sur cette idée du processus pour vous interroger sur la production de vos œuvres : au FRAC comme dans tous les lieux où vous exposez, les listes de remerciements s’allongent sur les murs ! Votre travail fait appel à de nombreux partenaires : interlocuteurs, scientifiques, étudiants, institutions, groupes de recherches, mécènes, etc.

Si l’on prend l’exemple de la salle intitulée « Les villes immergées » au FRAC Bretagne, ce travail se développe sur sept années, avec des soutiens allant de l’aide à la recherche du CNAP, de la rencontre avec des scientifiques jusqu’à l’accompagnement de lieux divers (centre d’art, musée, FRAC…) dans la production des différentes étapes et œuvres du projet. Réaliser une seule image nécessite parfois de nombreuses autorisations, dépend de la météo et implique une organisation lourde. Il y a une petite dizaine de partenaires et des années de travail pour pouvoir produire ce qui est montré dans cette salle. Il me semble important de mentionner au sein d’une structure les autres structures ayant contribué à l’existence de ce qui est montré.

Par ailleurs, j’essaie de mettre en place des projets ayant une dimension collective, comme par exemple Surfer un arbre (depuis 2016), pour lequel j’ai proposé à un groupe d’artistes / surfeurs de travailler à partir du tronc d’un cèdre rouge qui a permis la fabrication de 42 surfs traditionnels hawaïens et d’un banc. Chaque artiste participant au projet a pu travailler à l’élaboration de son surf qu’il conservera par la suite pour des sessions de surf et aussi comme point de départ de propositions artistiques à venir ; c’est ainsi à la fois un film que je réalise, un workshop, mais aussi une communauté de travail et des temps de partage autour de la pratique du surf et de l’exposition.

Nicolas Floc’h, Paysages Productifs, Macro-algues, –8 m, Ouessant, 2016. Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art, 150 × 210 cm, production centre d’art la Criée / EESAB, Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.

Je suis également engagé dans plusieurs projets liés à l’action nouveaux commanditaires, à la fondation Daniel et Nina Carasso ou à la fondation Tara expéditions, c’est tout un réseau de recherches et de partages ancré dans le réel.

Je sais que vous enseignez à l’EESAB (site de Rennes) depuis six ans, comment envisagez-vous cette expérience qui justement engage nécessairement une action tant individuelle que collective ?

Je suis arrivé à Rennes au moment de la création de l’EESAB (rassemblement des quatre écoles de Bretagne – Rennes, Lorient, Quimper, Brest – en une école multisites). En dehors du territoire il n’y avait pas de site, de bâtiment partagé. Je me suis associé avec deux autres artistes / enseignants, Jocelyn Cottencin et Erwan Mével, et nous avons mis en place un site mobile et partagé sur un ancien chalutier pouvant accueillir 12 étudiants : le projet B.O.A.T. qui a déjà accueilli plus de 150 étudiants des quatre sites en deux ans, des résidences d’artistes et écumé les côtes bretonnes et normandes, et nous envisageons maintenant un semestre B.O.A.T. pour un petit groupe d’étudiants qui travailleront à un projet commun. Avec l’EESAB, nous venons également de lancer une unité de recherche, « Demain l’océan ».

Être artiste aujourd’hui, c’est agir dans un monde en pleine transition et interroger des contextes sans cesse renouvelés. L’océan est sans doute le territoire qui permet d’approcher ce qui vient, il est au cœur des grands défis qui nous attendent. Demain, habiter, nous nourrir et échanger seront déterminés par son évolution.

(Image en une : Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiels, -18 m, Kikaijima, Japon, 2017. Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art / Pigment print on matte Fine Art paper, 110 x 137,5 cm. Leg Japon, Expédition Tara Pacific. Photo : Nicolas Floc’h.)

articles liés

Interview de Laura Gozlan

par Suzanne Vallejo-Gomez

Interview de Gregory Lang pour Territoires Hétérotopiques

par Patrice Joly

Geert Lovink : « Pas une seule génération ne s’est élevée contre Zuckerberg »

par Ingrid Luquet-Gad