Un nouveau centre d’art dans le Marais. (Un tour de galeries, Paris)

(Article écrit quelques jours avant les annonces gouvernementales du jeudi 18 mars 2021.)

Profitant d’une interdiction pour le moins paradoxale d’un point de vue technique – celle pour les musées et les centres d’art d’accueillir du public alors que leur capacité à le recevoir dans le respect des normes sanitaires a été démontrée1 – mais logique dans l’optique gouvernementale qui ne considère pas l’accès à ces lieux comme un besoin essentiel, les galeries bénéficient en ce moment d’une fréquentation exceptionnelle. Et le centre de Paris le samedi après-midi de ressembler à un vaste centre d’art dont les salles se seraient vues disséminer de-ci de-là dans le Marais, qui plus que jamais concentre l’essentiel de ces officines. Un centre d’art fragmenté donc, mais dont les pratiques se seraient dans le même temps fortement ramassées sur un médium de prédilection : la peinture, dont on découvre ou redécouvre les extrêmes diversité et vivacité – même si l’on note tout de même un repli certain sur la toile, redevenue l’objet le plus collectionnable. Il ne s’agit pas de bouder le plaisir d’arpenter, à longueur de cimaises, cette multitude colorée, mais cette tendance lourde, qui semble faire le bonheur des nouveaux impétrants dans le monde de l’art contemporain – plus que ravis de pouvoir se mettre sous les yeux « quelque chose d’artistique » –, institue un rapport à l’art contemporain totalement décalé. Celui-ci est d’autant plus tronqué qu’il remet en vigueur la vieille équation art = peinture, comme si rien n’avait vraiment changé depuis le 19e siècle.

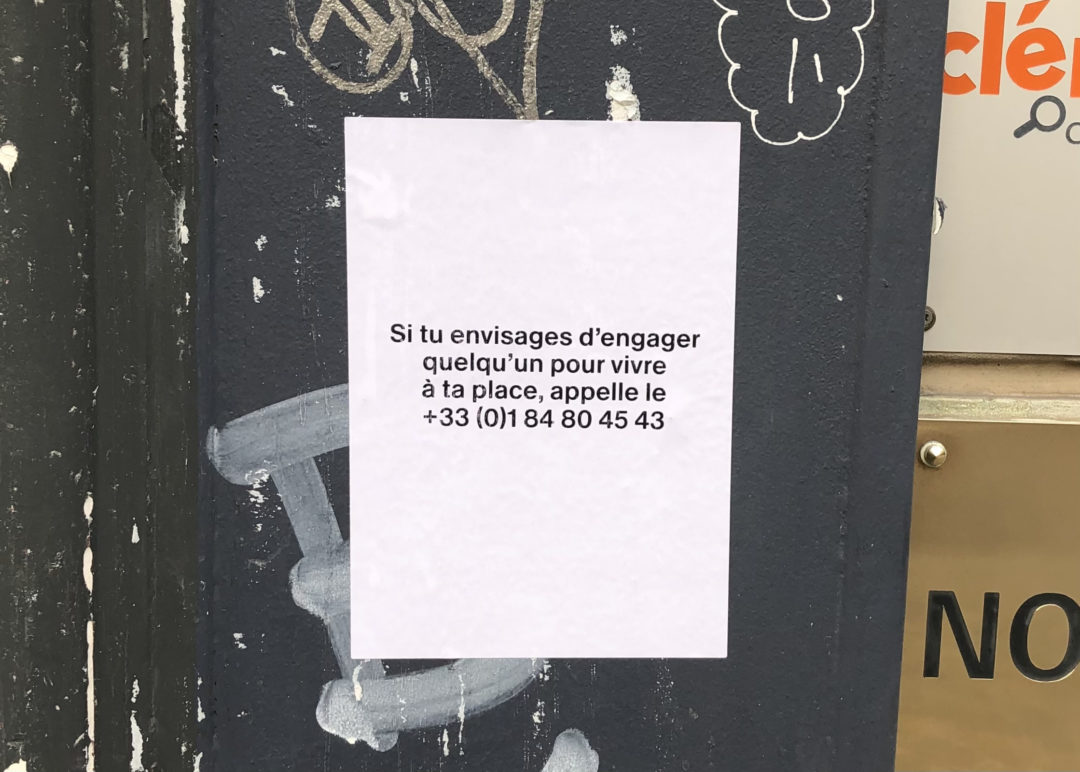

Seules quelques rares adresses ont l’audace de ne pas montrer de toiles : la New Galerie, rue Volta, fidèle à sa programmation innovante et toujours surprenante, montre la Suissesse Florence Jung, qui « expose » un travail absolument non rétinien, et résolument post-conceptuel. Le scénario mis en place par l’artiste consiste en la confection d’un fichier basé sur le parasitage des espaces physique et digital de la New Galerie et de la publication quotidienne de messages sur Instagram. Les mystérieux messages élaborés par l’artiste convoquent une anxiété sociétale à la fois diffuse et suffisamment floue pour susciter chez le spectateur le désir d’y répondre – se faisant ainsi inéluctablement happer ses datas. Pour éviter d’enfreindre l’interdiction de collecter des données individuelles, l’artiste a fait appel à la figure plus ou moins fictive de Luca Bruelhart, destinataire proclamé de ces messages, mais aussi à des personnalités occupant des situations de pouvoir et susceptibles de « couvrir » l’affaire. Le but ? Vendre ce fichier à la New Galerie, « au prix du marché ». Ce scénario aux contours emberlificotés réfléchit les mécanismes sous-tendant la capacité à accepter d’être dépossédé de ses données identitaires, et par là même, la collecte de ces dernières par des entreprises expertes en l’art de faire fructifier l’objet de ces renonciations… Conçu de manière « artisanale », en laissant troubles nombre d’aspects de l’entreprise, le projet « New Office » fait écho, de manière légère et décalée, au vampirisme bien réel des GAFAM. Avec la mise en avant de valeurs éthiques comme la frugalité ou la mentalité « anti-système », la figure de Luca Brulhart, gérant de New Office, fait d’autant plus ressortir la personnalité duelle – pour ne pas dire schizophrène –, des dirigeants de la Silicon Valley, dont on apprend chaque jour un peu plus à décoder le double discours.

Martin Le Chevallier, à la galerie Jousse, toujours dans la même veine de dénonciation de la normalité célébrative ou mémorielle que l’artiste pratique depuis un moment, présentait une série de projets-réponses à de potentielles commandes publiques ou à des pavillons nationaux érigés à Venise. Ainsi de sa proposition de transformer le pavillon polonais de la Biennale en église… ou de celle proposée en réponse à l’appel lancé par le président de la République pour concevoir une œuvre en hommage aux victimes de l’esclavage, et qui consistait à faire descendre Jules Ferry de la position dominante qui lui est dédiée au sein d’un groupe sculptural construitdans le jardin des Tuileries. Autant de projets refusés, autant de « râteaux ». Dans une autre salle était proposée à l’achat une série de portraits d’industriels et d’ingénieurs créateurs des fameux produits jetables et/ou à l’obsolescence programmée qui ont colonisé notre quotidien et pollué nos océans : Kleenex, Bullpack et autres sacs en plastiques (Obsolete heroes). Ces portraits tirés sur du papier flash, matière qui s’enflamme à basse température, sont prévus pour s’autodétruire au bout d’un an. Seul restera au collectionneur le certificat au dos du cadre. Une de ses pièces a été détruite en direct, après un « retard à l’allumage » qui a pu faire douter un moment le public de son « exécution » : le portrait de Lammot du Pont de Nemours, inventeur du bas en nylon, qui file en fait autant que les bas de soie – alors que les bas nylons originels ne filaient pas –».

Courtesy galerie art : concept, Paris

À la galerie Art Concept, passage Saint-Avoye, Caroline Achaintre reconduisait le tandem qu’elle y avait formé lors de sa première exposition avec le curateur Joël Riff, qui dirige la résidence Moly-Sabata, sise le long d’un bras dormant du Rhône : l’artiste a pu y expérimenter à l’envi ses productions au sein des conditions d’accueil optimales offertes par le lieu. Dans cette proposition très justement titrée Tête à tête, la Franco-Anglaise se livre à une démonstration de virtuosité technique en installant une véritable fantasmagorie animale. De ce quasi bestiaire composé de carapaces de tortues, d’hybrides reptiliens ou encore de « yétis » aux poils démesurés et multicolores se dégage un aspect quasi shamanique. On ne peut manquer d’être saisi par ces monstres soi-disant inanimés dont la présence irradie littéralement.

Voilà pour les « exceptions ». Côté peinture, difficile de faire le tour tant les propositions foisonnent. Nous en avons sélectionné sept, qui nous semblent assez révélatrices de la richesse des possibles offerte par le médium.

© Photo: Claire Dorn. Courtesy of the artists and Perrotin

Commençons par la galerie Perrotin qui proposait une exposition collective de jeunes peintres, bizarrement intitulée – au regard du médium – « Les Yeux Clos », et qui réunissait entre autres le Britannique Alex Folton et l’Américaine Elisabeth Glaessner. De la série de portraits de personnages tirés de la geste shakespearienne du premier, autant que de ses Weird Sisters – enchevêtrées qu’elles sont dans toute la surface de la toile, où elles se contorsionnent pour faire rentrer leurs formes –, se dégage une impression de puissance. Avec Macbeth With Daggers, la blessure du roi sert de « prétexte » pour amener une coulure écarlate le long du corps et investir puissamment le centre du tableau tandis que le personnage de gauche – qu’on suppute être le régicide Macbeth – est affublé de deux poignards (daggers) qui lui barrent le poitrail, non plus prétexte, ici, à « justifier » une quelconque percée de couleur mais à redoubler le motif. Contraste évident avec la peinture d’Elisabeth Glaessner, quant à elle toute en transparence et en délicatesse, qui installe des ambiances légèrement érotiques, où les corps deviennent liquides et se fondent les uns dans les autres. Des satyres s’y mêlent aux éphèbes et croisent des nymphettes. Le tout baigne dans une diaphanéité qui renvoie à l’évanescence des images de rêves.

Mitoyenne de la galerie Perrotin, mais beaucoup moins connue et médiatisée, la galerie Richard offrait l’une des salles à l’intérieur de ses spacieux volumes à Rémy Hysberghe, dont la peinture abstraite offrait un contraste assez radical avec la précédente omniprésence de la figuration. De fait, les toiles de l’artiste – ou plutôt ses « velours », puisque l’habituelle toile de jute s’est vue remplacer par des pans de ce précieux tissu – appartiennent résolument au domaine de l’abstraction. Une abstraction faite de grands gestes colorés, presque brutaux, de giclures, d’épaisseurs, mais aussi de cohabitations, de « réserve » et de zones de non-agression entre les aplats. L’effet produit par l’utilisation du velours ajoute une sensation feutrée à cette peinture violemment expressive, adoucissant les contours du conflit et créant de fait une contradiction productive entre la virulence des déploiements de couleur et la douceur de l’étoffe.

acrylique, laque acrylique, gloss. 250 x 190 x 7 cm.

Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. Photo : Aurélien Mole

C’était une première chez Chantal Crousel, puisque Mimosa Échard vient d’intégrer la galerie de la rue Charlot. Concernant ses productions, il est plus juste de parler de combinaison, d’arrangement ou d’empaquetage que de peinture ; car si toile il y a, celle-ci n’est pas forcément où on l’attend. Elle agit plutôt comme un voile recouvrant les objets et autres végétaux que l’artiste insère dans ses œuvres. Véritable glanage issu de son quotidien, ces éléments grappillés ici et là renvoient plus à ses déambulations et à ses « rencontres » qu’aux préceptes d’une modernité picturale pour le moins délaissée. Les tableaux de l’artiste sont de véritables petits moments d’existence, traduits dans un médium pictural dont elle déborde largement les conventions. Ces traces biographiques en tous genres – du nounours aux fleurs, des graines aux bracelets, des colliers aux capotes ? – sont déposées et scotchées sur un poster de nu qu’elles dissimulent à moitié, laissant envisager une volonté de dépasser la représentation pour insuffler de la vie, de la biographie, de la sensualité dans le médium.

Maude Maris, chez Praz-Delavallade, signe une sorte de retour à un « classicisme » pictural –si l’on estime que ce dernier consiste en l’application de pigment coloré sur une surface plane. Mais la considération s’arrête là car la peinture de Maude Maris – en tout cas dans les sujets qu’elle développe pour cette série – échappe à toute classification hâtive ; la virtuosité qu’elle déploie dépasse, là aussi, largement les habituelles définitions du médium. Les objets peints sont des objets hybrides, mi minéraux, mi corporels, sortes de statues tronquées aux membres rabotés, aux aspérités gommées, de manière à empêcher toute identification absolue. On imagine sans mal la multitude de manipulations auxquelles sont soumis ces objets qui vont servir de « modèles » à la photographie puis à la peinture. Sur les miroirs où les a installés l’artiste, les icebergs aux reflets irisés bleus et orangés flottent à la surface d’une toile qu’un subtil glacis vient irréaliser. Entre dérive vers des paysages antarctiques et incursion dans le frigo d’une boucherie stylisée, le regard hésite…

Avec Owen Fu chez Balice Hertling, nous voilà replongés dans une atmosphère onirique. Cela dit, la peinture n’a-t-elle pas souvent à voir avec les rêves lorsque les figures humaines ou animales se disloquent, lorsque les personnages se mettent à voler ou à courir sur l’eau ? Autant de situations improbables rendues seulement possibles par la licence scénaristique du rêve. Chez l’Américain, ce sont surtout les migrations de silhouette d’une zone de la surface picturale à l’autre, d’une partie peinte vers la toile crue par exemple. Ainsi dans Warm Fantasy Chocolate Cake With Double Rainbow, dont le titre évoque une possible régression que conforte la frappante ambiance de cocon dépeinte dans le tableau. L’artiste use et abuse des superpositions, des glissements et autres paréidolies que l’on découvre non pas du premier coup d’œil mais seulement après un changement de focale : autant de dédoublements figuraux que l’on pourrait facilement mettre sur le compte d’une fragmentation identitaire. Le titre de l’exposition, « After Hours » – d’après le film de Martin Scorsese –, correspond bien à cette peinture « non diurne », où les scènes délirantes alternent avec les désirs de repli sur soi, où l’improbable de la représentation se mêle à la dissimulation des motifs et le manifeste le dispute au suggéré, comme le décrit Freud dans L’Interprétation des rêves.

polyester, ouate synthétique, 165 x 147 x 132 cm. Courtesy de l’artiste et Xippas.

Photo : Frédéric Lanternier

Pour finir avec un tour des galeries résolument dominé par la peinture, un petit détour dans le sous-sol de la galerie Xippas avec le travail du Genevois Thomas Liu Le Lann, qui, refuse de sacrifier toute sa pratique au médium et alterne indifféremment avec des sculptures pop stylisées et suggestives. Ainsi de ses sucettes en verre soigneusement soufflées par des maitres verriers, tandis qu’à proximité un personnage de bouffon emprunte à de multiples références – d’Annette Messager à Cosima von Bonin. Le jeune artiste genevois ne semble pas décidé à s’arrêter sur une forme, et la peinture est également très présente dans son travail. Il déploie ainsi sans complexe des monochromes sur lesquels viennent se greffer des extrusions en forme de cœur, manière peut-être de signifier que le contenu prime sur le formalisme, la mise en scène sur la radicalité. D’autres grands formats renvoient à des aînés prestigieux, comme cette grande toile judicieusement accrochée dans l’escalier qui n’est pas sans rappeler un Jonathan Meese, dans une version moins dramatique, plus apaisée, plus « lustig ».

- Les galeristes eux-mêmes conviennent de cette aberration qui, finalement, n’arrange pas spécialement leurs affaires : dans l’édition du Monde datée du vendredi 5 mars, le galeriste Eric Dupont déclare : « Dans le Marais, les visiteurs sont les bienvenus dans les galeries et chez Leroy-Merlin, mais pas au Centre Pompidou, cherchez l’erreur. »

Image en une : Alex Foxton, MACBETH WITH DAGGERS, 2021, Huile sur toile, 130 x 97 cm. Vue de l’exposition Les Yeux Clos, Perrotin Paris, jusqu’au 29 mars 2021. © Photo: Claire Dorn. Courtesy of the artists and Perrotin

- Partage : ,

- Du même auteur : Capucine Vever, Post-Capital : Art et économie à l'ère du digital, Chaumont-Photo-sur-Loire 2021 / 2022, Paris Gallery Weekend 2021, Conspiracy of Asses,

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre