Florence Reymond à la Galerie Gaudel de Stampa

Florence Reymond, « Daronne solo dans la party »

Galerie Gaudel de Stampa

> 06.07.2024

Dans Les Furtifs (2019) d’Alain Damasio, roman anticipant un futur quasi présent d’hyper-connexion, de surveillance et de privatisation, les personnages éponymes sont des êtres d’esquive, qui fuient la capture du regard et se composent constamment avec leur environnement en dépit des divisions spécistes. De cette lecture, Florence Reymond a tiré la série du même nom, produite et présentée par L’Assaut de la menuiserie, et dont elle montre huit peintures pour sa première exposition personnelle à la galerie Gaudel de Stampa, Daronne, solo dans la party.

L’interrogation sur le régime de sur-transparence et les présences qui s’y dérobent fait jouer l’ambiguïté sémantique de la notion de visibilisation — tantôt émancipatrice, tantôt traqueuse. Chez Florence Reymond, plans larges ou détails, perspective cavalière ou sentiment de proximité sont autant de procédés nous permettant de capter les fragments du réel mais aussi de mettre nos sens à la peine, ménageant des cachettes et des lignes de fuite qui se soustraient à notre regard.

Comme premier stratagème pour passer incognito dans l’espace de la peinture, les éléments développent un art du camouflage, autrement dit celui de prendre le maquis de l’intérieur, de devenir leur propre planque. Le quadrillage, équivalent urbain de l’imprimé végétal, camoufle les rebelles qui se fondent dans l’environnement bâti. Ils font même de l’immobilité un mode d’être furtif. L’adossé de Solo dans la party (porte de La Chapelle) ressemble à l’immeuble dont on devine qu’il le soutient, au point de le devenir : l’absorption par la ville, et par la toile, est une stratégie de protection — une stratégie active mais équivoque : elle peut être le signe de la dissolution des corps les plus précaires.

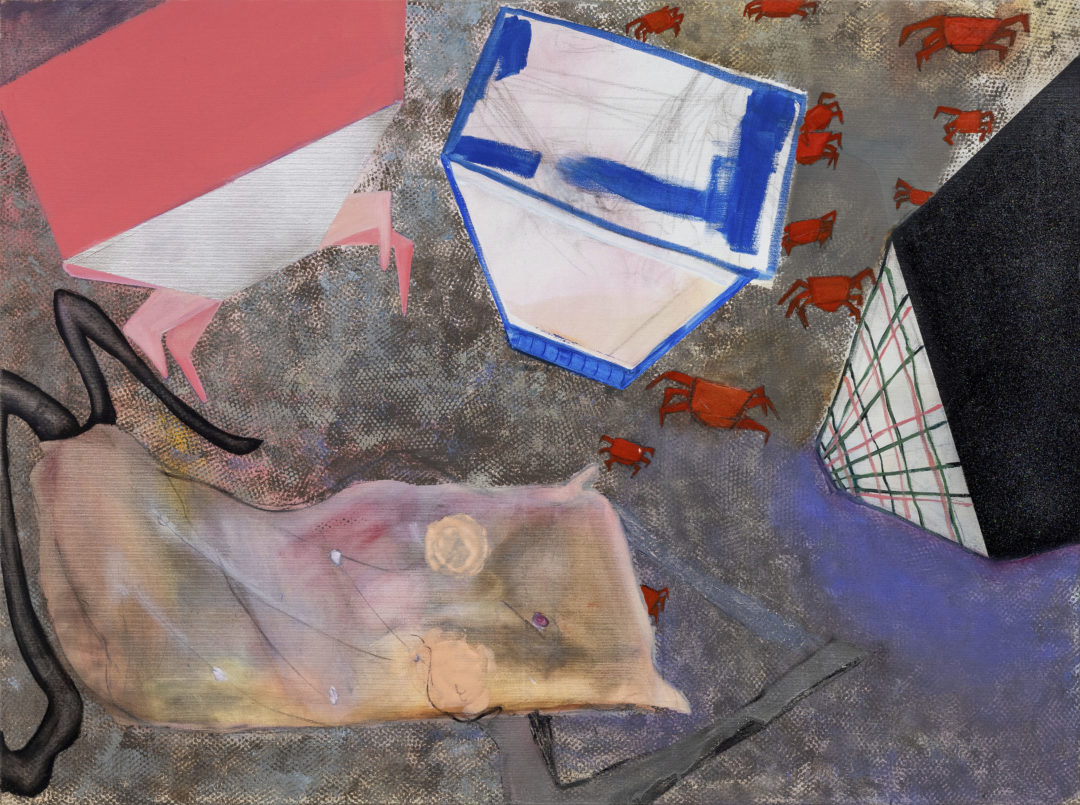

Il y a aussi des évasions, des sorties de toile. Le quadrillage, qui saute d’une œuvre à l’autre, évoque un réseau de coordonnées (latitude, longitude, altitude), la mesure, mise en carte et maîtrise de l’espace. Florence Reymond le découpe, le tord, et le rend inutilisable, comme on ferait dérailler les lignes décidées par les cartographes et vaciller l’espace. Les angles droits deviennent des pointes, les quadrillages des lignes de fuite, les pavés des éclairs ; dérégulé, le système autorise désormais déchirements, échappées, rapidité. L’espace ne cesse d’ouvrir de nouvelles déviations — par la marche latérale des crabes qui permet toutes les dissimulations, par la torsion d’un véhicule écrasé sur la toile dans Faire quiner les pneus, ou par l’impression d’un déplacement si fugace que l’empreinte est encore fraîche dans Berchus, déclans et foncedés, marques d’une vitesse qui excède le pouvoir de captation de la peinture.

Pampille, 2024, huile sur toile, 97 x 130 cm Courtesy : Gaudel de Stampa, Paris & the artist Crédits photo : Romain Darnaud

En dilatant le temps dans l’espace, Florence Reymond désaxe l’abscisse et l’ordonnée de sa propre feuille de route et s’empêche d’anticiper le résultat. Car elle pratique l’incursion du temps (et donc la furtivité même de son geste) en favorisant les interventions inconscientes — contenus anciens restés intacts qui se comportent toujours comme s’ils venaient de surgir, poches de temps achroniques qui s’attrapent inattendues au ras de la toile. Elle invite le crash du hasard sur la toile par l’emploi de peintures difficiles à manier et à mélanger, de matériaux comme la fourrure qui font lutter le pinceau, ou en laissant les marques de ses hésitations autant que celles de ses décisions. L’œuvre en cours et l’œuvre finie coexistent dans l’espace de la toile. Pour Florence Reymond, l’attention à ce qui dévie dans notre sentiment d’unité, à l’autre en soi, permet l’attention à l’autre hors de soi. Espace du dedans et espace du dehors, inconscient et hic et nunc sont des expériences qui s’allient plus qu’elles ne se polarisent. Les titres des œuvres, aboutant parler gaga de Saint-Étienne (« pampille », qui signifie « fête ») et inventions lexicales récentes (« PLS »), font sursauter les écarts de sens, l’incompréhension et la surprise. Ils laissent aussi d’autres voix prendre la parole, à l’instar de celle qui interjectant « Daronne » pose l’artiste comme troisième personne et non comme autrice unique, dans le titre même de l’exposition. Les corps qui font cadre dans Les Furtifs et Le sunset fout l’seum contiennent des microcosmes pleins d’autres. Les immeubles vivants et autres hybrides interespèces qui peuplent les toiles signalent le permanent devenir des êtres, leur mutabilité. Ces formes accidentelles, qu’on n’a pas vues venir, se posent comme des énigmes : chacune est un peu familière, mais rien n’est absolument identifiable. L’injonction contemporaine à la transparence — qui fait peser comme une chape de plomb la cloche de verre des Furtifs — est toujours déjouée : le verre filtre, réfracte, renvoie.

Qu’elles se cachent, s’enfuient, soient imprévisibles ou indiscernables, les figures paraissent chercher à échapper à une forme de contrôle elle-même furtive. La notion de furtivité appartient d’ailleurs au lexique militaire, désignant l’aptitude d’un engin à ne pas être perçu par les radars. Or l’œil de la surveillance pourrait bien être dans notre orbite, car nous semblons bons détecteurs et indétectables : le rideau souple des corps-cadres nous garantit l’anonyme obscurité du public au théâtre ; nous captons des détails aussi bien que des champs larges ; nous adoptons tantôt le point de vue perché et immobile du sniper embusqué, tantôt un regard en mouvement (car les contorsions des formes pourraient provenir des fluctuations de la perspective). Sommes-nous alors oiseaux ou, comme les formes de crabes l’évoquent, drones de surveillance ? L’immédiateté de nos associations d’idées (comme celle de la posture adossée à celle d’un possible guetteur) révèle la furtivité des processus d’identification et de reconnaissance, qui fait d’emblée sortir l’observateur de sa neutralité.

Le trouble qui confond les positions se nourrit de la stratégie d’appropriation des formes et codes de l’autre, de ce déguisement qui, on l’a vu, opère un glissement du « ressembler à » au « devenir », du « dissimuler » au « dissoudre ». Au-delà du stratagème ou de la menace, le devenir est une condition. C’est celle, comme le suggèrent les défilés de crustacés, du bernard-l’ermite, furtif des mers qui se fait tueur de gastéropodes et voleur de coquilles, non seulement pour survivre mais pour être. Le devenir-immeuble du furtif des villes est peut-être une manière de faire sien ce qui appartient aux promoteurs et aux pouvoirs publics, de s’approprier leur triomphe plutôt que d’en fuir l’ombre écrasante. Il n’y a pas à trancher entre l’invisible précaire, le dissident tapi, le chasseur planqué et l’immeuble vivant. Florence Reymond révèle la réversibilité des idées dont les sens s’allument et s’éteignent comme les clignotements d’une fête ou les éclats d’un feu d’artifice, font un pas de crabe sur le côté dès qu’on cherche à les saisir — ainsi, la furtivité est le propre des traqueurs et des traqués, le camouflage est à la fois militaire, fragilisant et résistant, la visibilité est une chance autant qu’un danger, l’angle mort est un lieu de vie — et nous laisse sur un vertige, celui de l’ambivalence entre la richesse d’être pluriel et la confusion du “en même temps”.

Retrouvons la galerie, et peut-être une assise. Or, ici aussi, l’enfilade des salles amène au travail d’autres artistes, et les fenêtres plongent sur la gare du Nord, au niveau du carrefour des rues La Fayette, de Dunkerque et du Faubourg-Saint-Denis. S’ouvrent d’autres percées, en plein et en biais, par lesquelles les peintures de Florence Reymond vont tout autant s’échapper et se lier au réel.

______________________________________________________________________________

Head image : Florence Reymond, « Daronne, solo dans la party », Gaudel de Stampa, Paris

articles liés

GESTE Paris

par Gabriela Anco

Arte Povera à la Bourse de Commerce

par Léo Guy-Denarcy

10ème Biennale internationale d’art contemporain de Melle

par Guillaume Lasserre