Arte Povera à la Bourse de Commerce

« Arte Povera », Bourse de Commerce

9 octobre 2024 — 20 janvier 2025

Preuve de vie

Peu d’exposition ont la possibilité et l’opportunité de nous faire revenir vers nos années de formation et nos anciennes passions. C’est le cas me concernant de l’anthologie Arte Povera à la Bourse de commerce en cet automne 2024. Véritable compilation des chefs d’œuvre du mouvement italiens, l’accrochage se décline, avec évidence, par les noms qui l’ont forgé et décliné : Giovanni Anselmo, Marisa Merz, Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto… la liste est longue. Bois, terre, néon et miroirs, les matériaux sont reconnaissables et l’effet assuré. À un autre endroit, il serait intéressant et étonnant d’observer cette proposition et de penser l’ensemble depuis une forme directe de ses inspirations, elles s’appelleraient Ovide, Lucrèce, le Bernin ou encore Héraclite. Premier constat oblige, si l’approche de l’arte povera, son ambition et sa force, se trouvent dans le vocabulaire des artistes, entre cosmologie et sciences naturelles, le mouvement s’écrit aussi par palimpseste et intertexte d’une pensée ancestrale. C’est pour ça qu’on l’aime.

Souffle

Terme forgé par la critique, celui d’arte povera est avant tout le fruit d’une rencontre artistique et intellectuelle. Énoncé par Germano Celant en 1967, l’expérience va se construire par la suite dans une file d’expositions et de projets, l’intéressé lui-même nous explique que le groupe d’origine avait construit, dans les années suivantes, une identité et un chemin propre. De fait, dans l’exposition au titre éponyme c’est bien le cadre de l’installation qui s’impose comme le sujet principal. De nouveau son énergie, sa force et sa puissance évocatrice se déploient salles après salles. L’œuvre agit sur le cadre de l’exposition comme un processus en cours dans un ressenti sans fin.

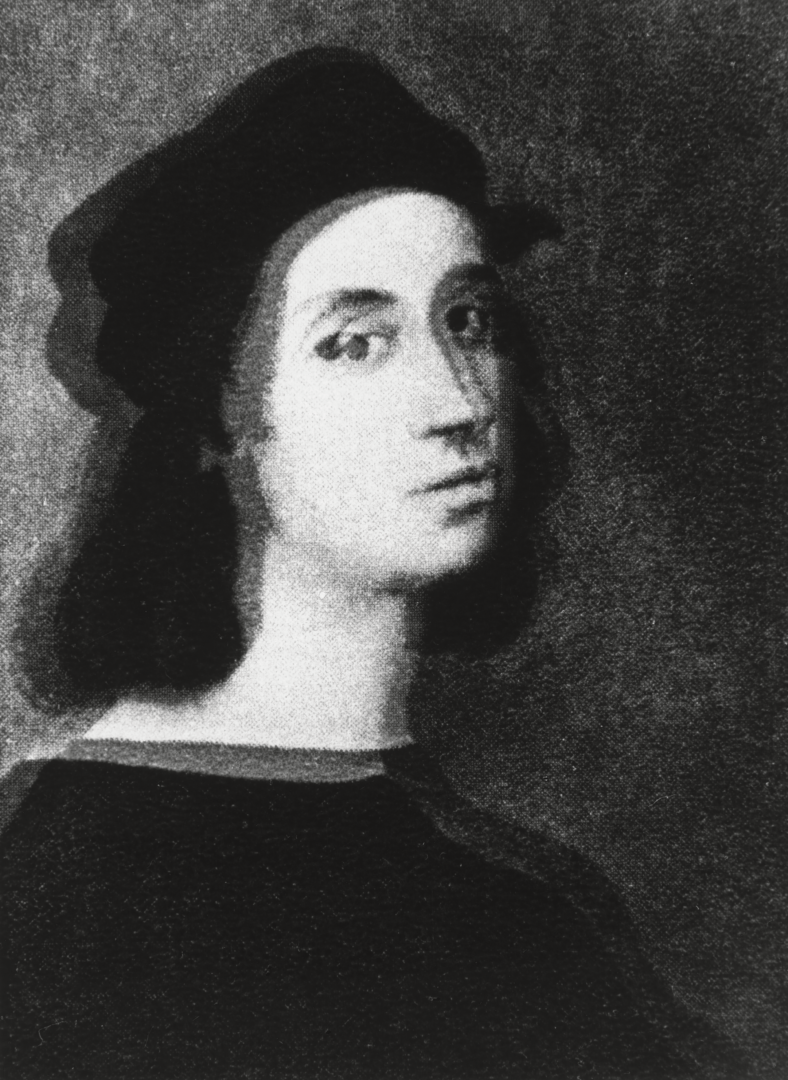

Comme l’explique Carolyn Christov-Bakargiev dans son texte publié dans le riche catalogue « Trecento milioni di anni », le lieu, le médium et l’approche proposés par l’œuvre « sortent le sujet de l’inertie. » Dans une installation, c’est la particularité de ce médium, « l’énergie » peut aller et venir entre les éléments constitutifs de l’œuvre et le spectateur », il s’agit alors d’être capable d’en comprendre la signification et l’expression, et cela en passant outre la compréhension intellectuelle, en prenant simplement conscience du mouvement à l’œuvre comme de la transformation et de ses effets. Les exemples proposés sont particulièrement éloquents. L’invenzione di Ingres (L’invention d’Ingres, 1968) de Paolini en est un exemple : par une exposition qui se dédouble, une photographie simple, « pauvre », s’ajoute à une image de l’Autoportrait de Raphaël d’Ingres (1820-1824) et extraite d’une image de l’Autoportrait original de Raphaël (1506), dont Ingres a fait une copie directe.

Une question revient au visiteur arpentant les espaces, et on peut se demander quels liens se tissent entre l’énergie et l’authenticité, l’intégrité de l’art ou encore sa pertinence notamment au regard du temps qui passe et d’une certaine manière à l’histoire de l’art. La référence à Raphael revient comme une évidence dans le travail de Paolini. Ce dernier a peint son portrait en se regardant dans un miroir, Raphaël était justement dans l’ici-et-maintenant ; Ingres était lui-même dans l’ici-et-maintenant lorsqu’il a copié le tableau au musée des Offices. « Et nous-mêmes semblons être confrontés à l’épreuve qui est celle d’être en train de regarder Paolini observant Ingres regarder Raphaël ». Cette révélation soudaine catalyse une forme d’énergie « mentale et émotionnelle », comme l’explique l’historienne de l’art, et nous devenons le quatrième auteur d’une nouvelle image en cours d’impression.

Autre dissociation concrète avec la présentation du travail de Mario Merz, son implication dans le temps de l’histoire culturelle et celle du politique, exposée dans les espaces circulaires du premier étage. À l’assertion première d’une implication du public dans la réalisation de l’œuvre, l’interaction si politique soit elle, répond dans le cadre de l’arte povera une dimension radicalement matérielle entre formes naturelles et écologie de moyen. Ainsi, l’œuvre emblématique Igloo di Giap de 1968 issue des collections du Centre Georges Pompidou place le propos même de l’artiste en suspens. Arborant la phrase du général vietnamien Võ Nguyên Giáp « Si l’ennemi se concentre il perd du terrain, s’il se disperse il perd sa force » l’œuvre s’écrit dans le cadre historique et politique des années 60 dont l’énergie militante habite l’œuvre tandis que le visiteur s’y promène et circule, dans un protocole précis. En effet, l’artiste insiste pour que les sacs qui la composent soit remplis de matière argileuse, c’est-à-dire le matériau « d’une sculpture à naître » il invite ainsi à se prémunir d’une « fragmentation » à venir. C’est aussi l’énergie du spectateur qui est ici convoquée en nous demandant de nous déplacer trois fois autour de l’igloo pour faire apparaître la force du propos dans ronde complexe.

Troisième temps avec Kounellis qui nous demande de nous éloigner de la représentation dans l’art en lui donnant les traits de la vivante réalité. En d’autres termes, qu’en est-il de travailler ou de former des éléments « réels » et tangibles dans une exposition et plus spécifiquement dans une œuvre d’art avec en l’espèce de l’eau, de la terre ou encore un animal vivant. Ici Janis Kounellis nous fait aborder l’espace d’exposition comme une scène de théâtre, ou les signes sont à la fois réels et sémiologiques, et où les éléments tirés de la vie prennent immédiatement une dimension artistique. On retrouvera une même ambition dans l’emblématique travail des « pesons de café », dix balances posées, entre équilibre de la structure et matière du café moulu qui apparaît informe, odorant et singulier.

Dissipé

Comment alors appréhender au sein de l’espace de la Bourse du Commerce la puissance et la pertinence du mouvement formé au sein de la république d’Amalfi lors de l’exposition R.A 3 ? L’ancien arsenal de la ville portuaire et miliaire d’Amalfi s’est réinventé en 1968 en lieu d’exposition sui generis pour accueillir, entre autres, des œuvres de Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Pino Pascali, Mario Merz, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto et Gilberto Zorio. C’est concrètement à l’extérieur, dans les rues de la ville, que les artistes ont plus ou moins improvisé et imaginé l’exposition mythique, et cela à travers une série d’« actions » : par exemple, Pistoletto s’associe au groupe Zoo pour reprendre une pièce de théâtre (L’Uomo ammaestrato). Anne-Marie Sauzeau Boetti, capitaine de marine d’un instant, construit un radeau précaire qu’elle a ensuite abandonné en mer ; et le soir sur la plage, Pietro Lista enterrait avec force de cérémonie une lueur dans le sable. Richard Long, de son côté, prend position sur la place principale pour saluer et rencontrer les habitants, interloqués devant l’étrange procédé qualifié d’artistique. Toujours à l’arsenal, quelques artistes ont improvisé un match de football manière de dire que le jeu vaut autant que l’art. Et ce n’est pas tout.

Aux prémices de R.A 3, s’est trouvé un débat auquel ont participé les artistes, les critiques et les intellectuels pendant ces quelques jours. Désigné sous le nom d’« assemblée » il s’est construit et donné à voir dans un échange ouvert et radical organisé au cœur d’une décennie aux accents libertaires. La collusion chronologique exprime ainsi le sentiment d’une continuité théorique et sociale avec les mouvements ouvriers et étudiants européens. De fait, au cœur de cet équilibre précaire formé par l’œuvre, son public et la nature semblent s’être construits ce qui est souvent qualifié de « désir triangulaire », un équilibre des forces complexe et qui prend une force et un pouvoir singulier au sein de la Bourse de commerce. L’un des premiers enjeux s’exprime dans la spatialisation même de l’œuvre, telle que nous l’avons exprimé au regard de l’installation. Mentalement et émotionnellement, l’arte povera nous fixe vers notre planète et son noyau sur lequel nous gravitons avec son mystérieux et puissant champ magnétique, tandis que nous circulons vers les directions cardinales du globe. L’exposition dans son accrochage touffu et parfois brouillon nous le rappelle, si nous sommes ici à proximité du Chatelet, à Paris, nous ne le sommes qu’à l’intérieur du champ créé par la rotation de la planète, qui interagit avec son noyau de fer et de nickel, petit et insignifiant, guidé par l’univers et qui l’éloigne en retour. Mutatis mutandis. C’est peut-être à cet endroit que commence la particularité de ce désir triangulaire de notre sujet. O diable quel dilemme constitutif que ce lien d’attraction répulsion qui relient entre eux écologie-création et public !

Pourquoi cela plutôt que rien

Comme nous l’avons vu, l’œuvre d’art et particulièrement les travaux de l’arte povera nous localise, les spectateurs, dans l’instant, dans le célèbre hic et nunc. Nous sommes à la fois sujet et objet des travaux. Il s’agit d’une scène avec une dimension temporelle, éphémère, nous avons l’impression de comprendre les œuvres à travers le temps qui est nécessaire pour en faire l’expérience, et de déplacer les œuvres en retour depuis des collections forts lointaines avec le coût écologique exorbitant que cela représente. Il est parfois nécessaire également de se déplacer physiquement pour se faire une idée complète du travail. En cela l’arte povera explore notre façon de penser, de voir et de percevoir. Il s’adresse concrètement à la façon dont nous sommes physiquement présents dans la salle.

À son tour, le spectateur est amené à explorer le travail, à le vivre tel que le rêvaient les artistes, et le public devient une grande partie de celui-ci. Il y aurait dans l’interrogation de Mario Merz avec le Ché fare ? (Que faire ?) What is to be done (1968) une volonté de sortir d’une torpeur, d’une réflexion sans lendemain qui depuis les années 1960, fait du spectateur une partie importante du travail artistique ici mise en mot par le biais d’une citation de Lénine (1902). Le geste n’est pas ici sans sarcasme à la Bourse de commerce berceau du capitalisme tardif et écrin contemporain des collections de la collection Pinault. Aussi, dans ses sculptures et ses installations, Merz souligne une position des artistes qui depuis la modernité tardive se sont efforcés d’intégrer une dimension physique du spectateur dans l’œuvre et cela afin rendre consciente l’importance des déplacements du corps et d’une optique relationnelle – et pas seulement ses yeux – dans la perception de l’art.

© Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier.

Photo : Nicolas Brasseur / Pinault Collection.

Head image : Vue de l’exposition « Arte Povera », Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris, 2024. © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier. Photo : Nicolas Brasseur / Pinault Collection.

articles liés

Le Château d’Aubenas

par Patrice Joly

Guilhem Roubichou

par Mya Finbow

Ralph Lemon

par Caroline Ferreira