Blackness

Ou comment disparaître en pleine lumière

Entre le débat pour la décolonisation des musées et le désir d’échapper aux assignations identitaires, une nouvelle génération d’artistes, de chercheurs, de lieux et de curateurs assume la nécessité d’affronter le racisme structurel tout en cherchant à créer des espaces d’opacité, de fugitivité et d’affirmation d’un futur.

Quand, en octobre 2018, se sont réunies à Paris la philosophe Denise Ferreira da Silva (connue par son travail sur la notion de l’« Autre racial » en tant que fondement de la géopolitique coloniale de l’universalisme), la théoricienne des black queer studies Christina Sharpe (autrice du célèbre In the Wake: On Blackness and Being1) et la politologue Françoise Vergès (qui, dans Un féminisme décolonial2, problématise le féminisme civilisationnel blanc), invitées par Tina Campt (qui, dans Listening to Images3,cherche à écouter les pratiques de refus en sourdine dans des photos ethnographiques ou judiciaires), la sensation d’un moment historique a parcouru la salle pleine à craquer. Une histoire décentralisée, en train de s’écrire, bousculait enfin le débat d’idées en France. La réunion avait lieu dans l’antenne parisienne de l’université de Columbia qui venait d’ouvrir un ambitieux Institute for Ideas and Imagination dirigé par l’historien Mark Mazower et réunissant chercheurs, écrivains et artistes pour un an de résidence (dont les philosophes Elsa Dorlin et Achille Membe). Tina Campt, l’une des résidentes, avait réussit à rassembler parmi les plus brillantes théoriciennes actuelles autour d’une discussion sur la black futurity4. S’il était toujours question de reconnaître que la « question noire » est une construction imposée à travers l’histoire de l’esclavage et de la colonisation, le débat se portait aussi sur cette ouverture : cette « futurity », la possibilité d’un futur. « Le passé est encore devant nous, il est notre futur » évoquait Vergès. Ce n’était peut-être pas un hasard si la discussion avait lieu dans l’antenne d’une institution universitaire américaine, ce qui ne manquera pas de nourrir les discours d’une presse française paniquée par l’arrivée supposée d’un Plan Marshall à la faveur d’un communautarisme identitaire visant à détruire le beau projet de l’universalisme français5. Aux antipodes de ce que laisse penser ce scénario de guerre découvert subitement par une presse déconnectée, Columbia a souhaité installer son Institut à Paris, intéressée par une « vitalité culturelle unique » et un terrain de recherche privilégié pour les études post-coloniales, selon son directeur Mark Mazower.

Essentialisation et condescendance

Ces échanges universitaires transatlantiques ont une longue tradition, à l’exemple des financements que l’historien Fernand Braudel y a trouvé pour la création de la Maison des Sciences de l’Homme (1970), puis de l’École des hautes études en sciences sociales (1975). C’est d’ailleurs dans cette dernière qu’en 2017 l’historienne de l’art Anne Lafont a été nommée directrice d’études en histoire de l’art et créolités. Un événement majeur : une femme noire qui ouvre discrètement mais sûrement l’histoire de l’art à la discipline « ennemie » des cultures visuelles mais aussi aux études de genre et post-coloniales. Anne Lafont a acquis cette année une visibilité déterminante, intégrant le comité scientifique de l’exposition « Le modèle noir, de Géricault à Matisse » au musée d’Orsay, en parallèle de la publication de son ouvrage L’art et la race – L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières6. Elle a joué un rôle-clé dans la reconnaissance par le musée qu’il n’est pas neutre politiquement dans son utilisation du langage, détectant toute empreinte d’un colonialisme mental toujours enclin à promouvoir l’idée des « missions civilisatrices », du « primitivisme » ou des hiérarchisations et essentialisations culturelles. Dans le catalogue7, tout en reconnaissant le rôle historique de l’exposition « Les Magiciens de la Terre » de Jean-Hubert Martin (1989), elle rompt, aux côtés de David Bindman, un certain consensus, la considérant « fondée sur la fixation d’une autre catégorie problématique car insuffisamment contextualisée : le non-Occidental comme Autre éternel ». Pour garantir le principe suprême de l’autonomie de l’œuvre fondé sur l’héritage formaliste greenbergien (ou dans sa version révisée et actualisée de la revue October), les institutions françaises préfèrent remettre le débat sur la « politique des identités » à des institutions de secteur comme le musée du Quai Branly. Anne Lafont fait d’ailleurs l’éloge du caractère pionnier des expositions de Daniel Soutif qui s’y sont tenues (« Le Siècle du jazz » en 2009 et « The Color Line » en 2016), « même si étrangement programmées dans le musée des Autres ». L’exposition « Le modèle noir », si elle fait date, n’a pas manqué de faire débat. Le collectif « Décoloniser les arts » et en particulier Françoise Vergès avec son texte « Corps noirs, vies muettes. Quand le modèle noir masque l’histoire de la fabrication du blanc8 » ont sévèrement critiqué l’exposition concernant la nécessité de « passer du fait d’avoir été représentée au fait de se représenter ». « En commençant par l’esclavage, l’exposition enferme les Noir·e·s dans une histoire que des Européens ont mise en place et ainsi reproduit leur objectification », poursuit Vergès, sans aller pour autant jusqu’à remettre en question les frontières entre art et artisanat, ce qui aurait permis d’intégrer des formes d’auto-représentation.

Décoloniser tout et rien, museler le conflit

Comment persister alors à considérer ce débat comme une anomalie anglo-saxonne, étranger à l’immaculée doctrine universaliste française ? Pas une seule semaine ne se passe à Paris sans que l’on assiste à la publication d’un livre, à la tenue d’un colloque ou d’un meeting militant cherchant à élargir le débat. Si cette fermeture institutionnelle française est colportée par des médias qui persistent à brandir la menace « indigéniste » (rappelant le rejet brutal de toute personne de près ou de loin identifiée avec les Indigènes de la République, dont le manifeste était publié peu avant les émeutes de 2005 dans les banlieues), de nombreux curateurs et institutions-phare pour l’art contemporain ont tissé des réseaux d’échanges internationaux et approfondi la réflexion sur le sujet. Depuis le travail défricheur de Le Peuple Qui Manque, Clémentine Deliss, Marie Canet, Lotte Arndt ou Virginie Bobin (avec la revue Qalqalah), jusqu’à de jeunes curateurs comme Cédric Fauq, Eva Barois de Caevel ou Mawena Yehouessi, en passant par la programmation de certains lieux à Paris — la Colonie, Bétonsalon, la Villa Vassilieff, la fondation Kadist ou l’ex-Khiasma —, de nouveaux centres ont émergé qui opèrent un changement de paradigme et de langage. Au point où l’injonction à « décoloniser », devenue synonyme d’un outil pour défaire les rapports de pouvoir et la reproduction de structures d’inégalité, pourrait avoir dilué son champ d’action (décoloniser les musées mais aussi les imaginaires, les corps ou le travail). Cela ne va pas sans critiques, à l’exemple d’Eve Tuck et de K. Wayne Yang qui rappellent que « décoloniser n’est pas une métaphore » ou de Catherine E. Walsh qui met en garde sur la légèreté de son usage adjectif et rhétorique9. Pour Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, directeur de SAVVY Contemporary à Berlin, il faut que la décolonisation reste fidèle au « programme de désordre absolu » de Fanon et qu’elle convoque la mémoire sonore des corps, sédimentée depuis « l’Atlantique Noir » (du titre de l’essai de Paul Gilroy pour évoquer la traite Atlantique)qui constituerait le disque dur de pratiques musicales de révolte ayant été plus effectives à « hacker » le système colonial que la culture visuelle10. « Nous voulons sortir des privilèges et des invitations, nous voulons négocier notre manière d’être là, nous voulons fuir », écrit Olivier Marbœuf, s’inspirant de la réflexion de Fred Moten autour d’une fugitivité (en écho à celle des esclaves) qui défait l’imaginaire héroïque des luttes et se soustrait parfois à la visibilité, permettant de « reprendre son souffle, rassembler ses forces, pratiquer des alliances avec les vivants et les morts », face à la stratégie de valorisation et de visibilité soudaine opérée dans le champ de l’art11.

Pratiques de refus

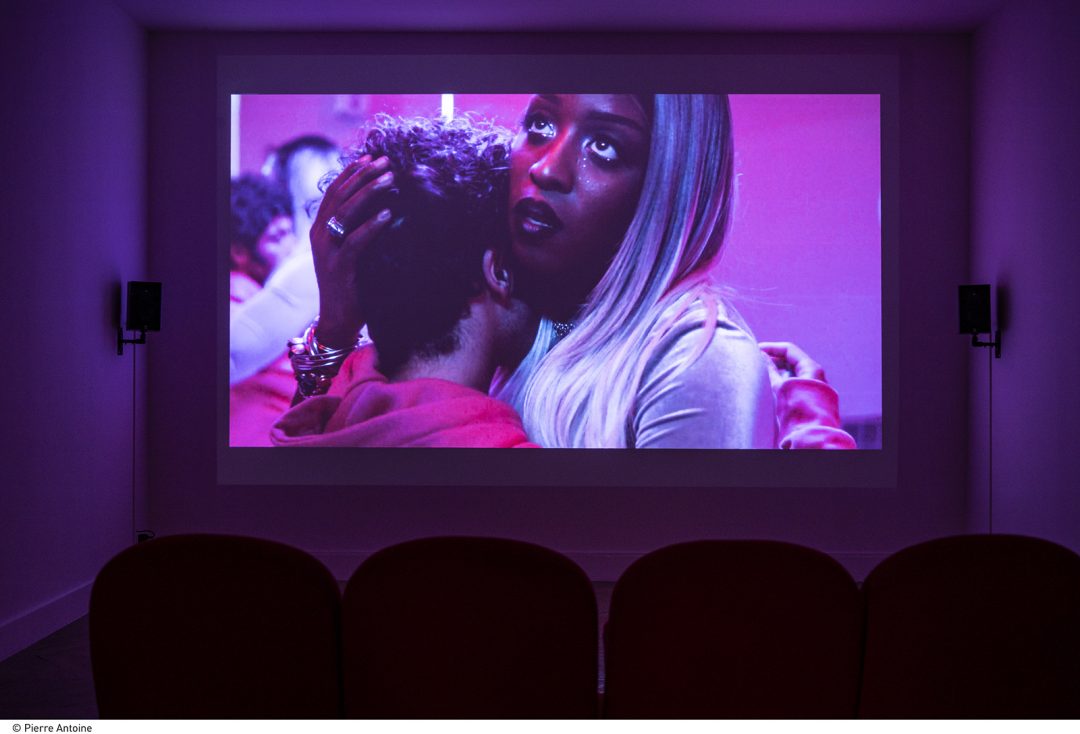

Le champ de références s’élargit, avec une conscience aiguë de l’intersectionnalité, croisant le féminisme à travers une littérature queer (Audre Lorde, bell hooks), la science-fiction (Octavia E. Butler), la désidentification critique (José Esteban Muñoz) ou les études culturelles (Stuart Hall). La dernière Biennale de Berlin, placée sous l’égide de l’écrivaine Audre Lorde (qui a vécu dans cette ville entre 1984 et 1992) par la curatrice Sud-Africaine Gabi Ngcobo, a adopté la stratégie du refus, malgré sa déclaration en conférence de presse (« Nous sommes en guerre »). Refus de répondre à des questions sur une éventuelle thématique post-coloniale ou sur le choix d’une majorité d’artistes issu·e·s de la diaspora africaine et caribéenne (avec 72 % de femmes). Si tant de biennales n’ont pas pris la peine jusqu’ici de déclarer que l’écrasante majorité des artistes invités étaient des hommes blancs, pourquoi le faire maintenant ? La biennale répondra avec le titre de l’un de ses programmes (« Je ne suis pas ce que tu penses que je ne suis pas ») et situera la bataille à l’intérieur même du langage utilisé pour travailler avec l’art. De la même manière, la dernière Biennale de Rennes, tout en convoquant des auteurs majeurs du spectre post-colonial (Fred Moten, Ghassam Hage, Tina Campt, Jack Halberstam), s’est refusée à l’ériger en thématique. Même son de cloche du côté de celle du Whitney, organisée par les curatrices Jane Panetta et Rujeko Hockley, avec une majorité d’artistes afro-américains et femmes (ou non-binaires) : cette comptabilité sera aussi évitée bien que la question de l’identité y reste très présente, à travers des formes de spiritualité (le gospel fantomatique de Steffani Jemison, les rites afro-cubains Santeria de Tiona Nekkia McClodden, les talismans de Daniel Lind-Ramos), la transition des genres (Elle Pérez), la transformation des cultures natives (Laura Ortman), le dynamisme de la sculpture figurative (Wangechi Mutu, Simone Leigh) ou de la représentation du corps noir en photographie (John Edmonds, Paul Mpagi Sepuya, Todd Gray, Troy Michie). À Venise, Ralph Rugoff célébrait deux figures tutélaires : le peintre Henri Taylor (qui associe un portrait de Toussaint Louverture, leader de la révolution haïtienne, à une évocation de la série de Glenn Ligon, « Remember the Revolution ») et l’artiste et cinéaste Arthur Jafa, dont le travail n’a cessé depuis trois décennies de proposer une compréhension du monde à partir de la culture noire et de définir la blanchitude en tant que système de pouvoir. Néanmoins, dans ces deux dernières biennales, du côté de la nouvelle génération était perceptible un élan d’affirmation plutôt que de seule dénonciation des injustices. À Venise, les autoportraits de Zanele Muholi exultent, poursuivant son « activisme visuel » pour la visibilité lesbienne noire, tandis que les mannequins noires d’Anthea Hamilton portent l’élégance stricte et ironique d’un motif tartan victorien. Il s’agit d’une génération qui partage une aisance à circuler dans une culture numérique dont le potentiel est à la fois normatif et émancipateur. Le cinéaste Kahlil Joseph (membre de l’Underground Museum, espace mythique de Los Angeles) tire un portrait de la Black American life à travers clips de R&B, extraits YouTube, mèmes et conférences filmées du philosophe Fred Moten. Au Whitney, Martine Syms ne sépare pas l’auto-représentation du pouvoir oppressant des stéréotypes : ce ne sont pas uniquement les images qui gagnent un pouvoir à travers la répétition et la circulation, c’est la production des identités comme performance (avec une réflexion sur la manière dont les femmes noires anticipent le racisme dans l’auto-construction de leur image et y réagissent).

La blackness comme medium

Il ne s’agit donc plus uniquement d’un processus de décolonisation (loin d’être accompli) mais aussi d’une affirmation positive autour de la blackness. Anne Lafont identifie cette notion, difficilement traduisible en français, comme une nébuleuse couvrant la culture produite par des individus noirs (la négritude au sens large et pas seulement le mouvement historique) et l’africanité sociale et culturelle transcontinentale de la diaspora. La blackness serait alors la contribution noire à la culture, sans la faire reposer sur une évidence biologique et même, au contraire, en cherchant à comprendre les ressorts culturels et sociaux qui en sont la condition. Ce glissement presque imperceptible est cependant visible dans le champ actuel de l’art. Il fait aussi éclat du côté d’une jeune génération d’artistes français (Paul Maheke, Tarek Lakhrissi, Gaëlle Choisne, Julien Creuzet, Minia Biabiany, Samir Ramdani, Josèfa Ntjam) dont la sensibilité se trouve exemplairement traduite dans les préoccupations du curateur Cédric Fauq, curateur à Nottingham Contemporary et auteur d’un texte aux contours de manifeste : « Curating for the Age of Blackness12 ». Partant d’une analyse du projet politique des zoos humains du XIXe siècle « où il s’agissait de performer la vie pour exhiber la mort », validant les préconceptions des visiteurs sur le « primitif », il établit une critique des modalités actuelles de curating adressées à un regard nourri par l’exotisme, le spectaculaire et le connaissable. « Ces expositions n’ont jamais été conçues pour accueillir le surplus que la blackness contient et dépasse. Pire que ça : elles ont été conçues pour supprimer cet excédent », affirme-t-il. Chez lui, le caractère indéfinissable de la blackness et la conscience de l’acte de rendre visible (et donc vulnérable) se transforment en désir de dépasser la réalisation d’expositions « sur » la blackness, pour faire le choix de les concevoir « dans et à travers » elle. Frantz Fanon ou l’artiste Victoria Santa Cruz (dans son poème-performance They Called Me Black, 1978) se souviennent de la première fois où ils ont été appelés « noirs » comme d’une chute. La manière de renverser cette longue histoire de chutes liée à une « exposition forcée » peut passer autant par la réappropiation d’une blackness avant qu’elle ne soit nommée (en élargissant le lexique) que par la possibilité d’une disparition. Cédric Fauq évoque alors la possibilité d’expositions que « dé-performe » la blackness (à la suite de la « non-performance » théorisée par Fred Moten13), « dans leur traitement de l’espace et de la danse, cherchant à faire ressortir ce qu’il faut à un corps et à une voix pour apparaître et disparaître (et brisant les frontières entre le vivant et le non-vivant, tel que définis dans la culture occidentale) ». Refusant l’idée d’une blackness en tant que représentation, et refusant aussi qu’elle appartienne uniquement aux personnes noires, il envisage des expositions en mouvement, palpables (en contrepoint à visibles) et où la blackness serait un medium conducteur et catalyseur.

1 Christina Sharpe, In the Wake: On Blackness and Being, Durham / Londres, Duke University Press, 2016.

2 Françoise Vergès, Un féminisme décolonial, Paris, La Fabrique, 2019.

3 Tina M. Campt, Listening to Images, Durham, Duke University Press, 2017

4 Colloque « The Sojourner Project, Dialogues on Black Precarity, Fungibility and Futurity », visible sur la chaîne Youtube du Barnard Center for Research on Women: https://www.youtube.com/watch?v=WFU6NGB0XdE

5 Les dossiers qui ont font la une des magazines depuis un an : « La tyrannie des susceptibles : enquête sur les nouveaux censeurs », Le Point, 7 juin 2018 ; « La fin du vivre ensemble : la France des communautarismes », L’Express, 26 septembre 2018 ; « L’offensive des obsédés de la race, du sexe, du genre, de l’identité », Marianne, 12 avril 2019 ; « Le grand noyautage des universités : islamo-gauchisme, décolonialisme et théorie du genre au programme », Le Figaro Magazine, 13 mai 2019.

6 Anne Lafont, L’art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières, Dijon, Les presses du réel, 2019.

7 Anne Lafont et David Bindman, « L’art, les cultures et les figures noires en expositions », in Le modèle noir de Géricault à Matisse, catalogue d’exposition, Musée d’Orsay, Flammarion , 2019, p. 20.

8 Françoise Vergès, « Corps noirs, vies muettes. Quand le modèle noir masque l’histoire de la fabrication du blanc», Documentations, 11 mai 2019

9 Eve Tuck et K. Wayne Yang, « Decolonization is not a metaphor » in Decolonization: Indigeneity, Education & Society, vol 1 nº1, 2012 ; Catherine E. Walsh, « On Decolonial Dangers, Decolonial Cracks, and Decolonial Pedagogies Rising » in Walter D. Mignolo and Catherine E. Walsh, On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis, Durham, Duke University Press, 2018.

10 Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, « For They Shall Be Heard: On sonic trajectories and resistance », Frieze, 28 octobre 2018.

11 Olivier Marbœuf, « Décoloniser c’est être là, décoloniser c’est fuir : marronage depuis l’hospitalité toxique et alliances dans les mangroves », in Décolonisons les Arts !, sous la direction de Leila Cukierman, Gerty Dambury et Françoise Vergès, Paris, L’Arche, 2018.

12 Cédric Fauq, « Curating for the Age of Blackness », Mousse Magazine, nº66, hiver 2019.

13 Fred Moten, « Blackness and Nonperformance », conférence au Museum of Modern Art, New York, le 25 septembre 2015 visible sur https://www.moma.org/calendar/events/1364

Image en une : Anthea Hamilton, The New Life, 2018. Dimensions variables. 58th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. Photo : Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia.

articles liés

Le monde selon l’IA

par Warren Neidich

Paris noir

par Salomé Schlappi

Du blanc sur la carte

par Guillaume Gesvret