Craft

Décor hardcore : le retour du craft comme antidote à la cyberfatigue

Les années post-Internet sont finies, et la jeune génération accuse le coup du néolibéralisme. Reconnectant la main et l’esprit, le craft s’impose comme un antidote à la cyberfatigue.

L’artisan troublé[1]. Par ce chapitre s’ouvre le livre du sociologue américain Richard Sennett The Craftsman. S’inscrivant dans la tradition pragmatiste, cet ancien élève d’Hannah Arendt tire les conséquences de la séparation de la tête et de la main au fil de l’évolution de la civilisation occidentale. Il reprend pour ainsi dire là où s’était arrêtée Arendt. Au seuil des années 1960, celle-ci distingue outil et machine, faisant du premier terme un moyen technique au service de l’homme et du second une extériorité imposant au corps humain de s’adapter à son rythme. Lorsque Sennett se penche sur la situation du monde du travail à la fin des années 2000, le travail immatériel du post-capitalisme a depuis longtemps remplacé la chaîne de montage. Si l’artisan est troublé, c’est que l’éthique dont était porteuse sa discipline a été oubliée. « Les compétences techniques ont été détachées de l’imagination, la réalité tangible dévalorisée par la religion, le plaisir que l’on éprouve à la vue de son propre ouvrage traité comme un luxe futile[2] ». Pour Sennett, l’oubli de « ce que sait la main » (le titre de son livre en français) pourrait bien être la cause directe de la « fatigue d’être soi » que diagnostiquait déjà le sociologue Alain Ehrenberg à la fin des années 1990. Perdu dans le flux, l’individu néolibéral est soumis à un impératif de rentabilité, de créativité et de disponibilité alors même que le résultat de son labeur lui échappe.

The Craftsman paraît en 2008, l’année du krach de Wall Street. À New York, l’onde de choc n’épargne pas les industries créatives. Parmi les designers, stylistes, artistes et pubards désormais désœuvrés, une chaîne d’e-mails commence à circuler. Deux ans plus tard, elle se solidifie en donnant naissance à la plateforme DIS Magazine. La suite de l’histoire, on la connaît. Via ce point de ralliement s’invente ce qui se rapprocherait le plus d’un mouvement artistique contemporain : le Post-Internet. Dix ans après, l’aventure collective touche à son terme. Il y a deux ans, la 9e Biennale de Berlin confiée au collectif DIS ressemblait furieusement à une rétrospective anticipée, tandis que la fin de l’activité de DIS Magazine cet hiver confirmait que cette aventure allait appartenir à l’histoire. Dans son ombre portée, les artistes qui y étaient affiliés affûtent et précisent désormais chacun leur trajectoire solo. Voilà pour l’état des lieux. C’est alors depuis cette position temporelle, celle que nous occupons actuellement, que l’on en revient à l’artisan troublé alors que les angoisses du tournant des années 1990 refont tranquillement surface. Dans le monde de l’art actuel, le grand retour des politiques de l’identité et de l’art engagé attaché à « subvertir » ou à « questionner » les hégémonies de race, de genre (surtout) et de classe (parfois) est plus clairement identifié. Mais l’artisanat compris au sens large comme cadre de pensée voire comme pratique de résistance en participe également, en témoignent les premiers signes avant-coureurs qui voient les jeunes artistes remettre au centre de l’écosystème artistique des techniques traditionnelles voire marginales.

Post-Internet et néo-luddites

Renaud Jerez, Vue de l’exposition Miroir noir, Les Abattoirs musée – Frac Occitanie Toulouse © R. Jerez ; Photo : Sylvie Leonard.

Renaud Jerez, Vue de l’exposition Miroir noir,

Les Abattoirs musée – Frac Occitanie Toulouse © R. Jerez ;

Photo : Sylvie Leonard.

Ce changement de paradigme, deux événements majeurs en témoignent. À New York s’ouvrait ce printemps la nouvelle édition de la Triennale du New Museum, l’une des meilleures occasions de repérer les tendances qui agitent la jeune création internationale. On se souvient encore de la précédente édition, « Surround Audience », confiée en 2015 à la curatrice Lauren Cornell et à l’artiste Ryan Trecartin, hymne aux subjectivités augmentées et à l’empowerment par l’hybridation. L’édition rassemblait alors des artistes et collectifs comme DIS, Aleksandra Domanović, Josh Kline, Oliver Laric ou Avery K. Singer, se prolongeait par des campagnes de pub signées K-HOLE et une web-série pilotée Casey Jane Ellison et s’imprimait dans les cortex par l’image d’une Juliana Huxtable triomphante en cyberdéesse à la fois post-humaine et post-genre. Avec « Songs for Sabotage », on change de planète. Retour sur terre, pour un voyage au centre des plus sombres pulsions humaines de domination et d’oppression. Pour Alex Gartenfeld et Gary Carrion-Murayari, le « sabotage » en question doit venir saper les fondements de la propagande à dominante occidentale et blanche à laquelle participent les infrastructures artistiques. Le reproche de répartir l’innovation artistique selon un axe New York-Berlin qui pouvait être fait à la dernière Triennale ne tient plus cette année. Au contraire, nombre des œuvres sélectionnées semblent surtout l’avoir été parce qu’elle émanent d’une région géographique où le néolibéralisme a peu ou moins de prise, déclinant à travers l’exposition le rêve d’un jardin d’Eden au primitivisme pour le moins surprenant. Font alors leur grand retour des médiums comme la peinture figurative mais aussi, et surtout, la tapisserie (chez Zhenya Machneva), la céramique (Daniela Ortiz) ou la sculpture sur bois (Claudia Martínez Garay). De quoi faire remarquer au critique du New Yorker Peter Schjeldahl que « le travail manuel a l’air d’être à nouveau à la mode, tandis que l’innovation est en train d’être disqualifiée[3] ».

Alors que la 10e Biennale de Berlin ouvrira bientôt ses portes, le même glissement semble être en train de se reproduire : cette édition est intitulée « We Don’t Need Another Hero », en référence à la chanson interprétée par Tina Turner sur la B.O. du film Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre en 1985. Que peuvent avoir à dire de notre époque les franchises Mad Max, dystopies chaotiques implantées dans un contexte de guerre totale et de pénurie des ressources naturelles ? Dans leur déclaration d’intention, les commissaires — Gabi Ngobo assisté de Nomaduma Rosa Masilela, Serubiri Moses, Thiago de Paula Souza, et Yvette Mutumba — évoquent comme toile de fond l’actuelle « psychose collective[4] ». Ainsi, la 10e Biennale de Berlin ne « propose pas de lecture cohérente d’Histoires ou de présents quels qu’ils soient » mais explore au contraire le « potentiel politique de l’acte d’auto-préservation[5] ». Ce retour sur soi, sur la sphère intime et communautaire indique alors un retour au care entendu dans son acception restrictive. À l’invention de modes d’existence est substituée la « préservation » face à des subjectivités contemporaines qui, à force d’être empêtrées dans les rets du totalitarisme technologique, en sont devenues « toxiques » — les mots sont toujours ceux de la déclaration d’intention des commissaires de la Biennale.

L’utopie concrète du craft

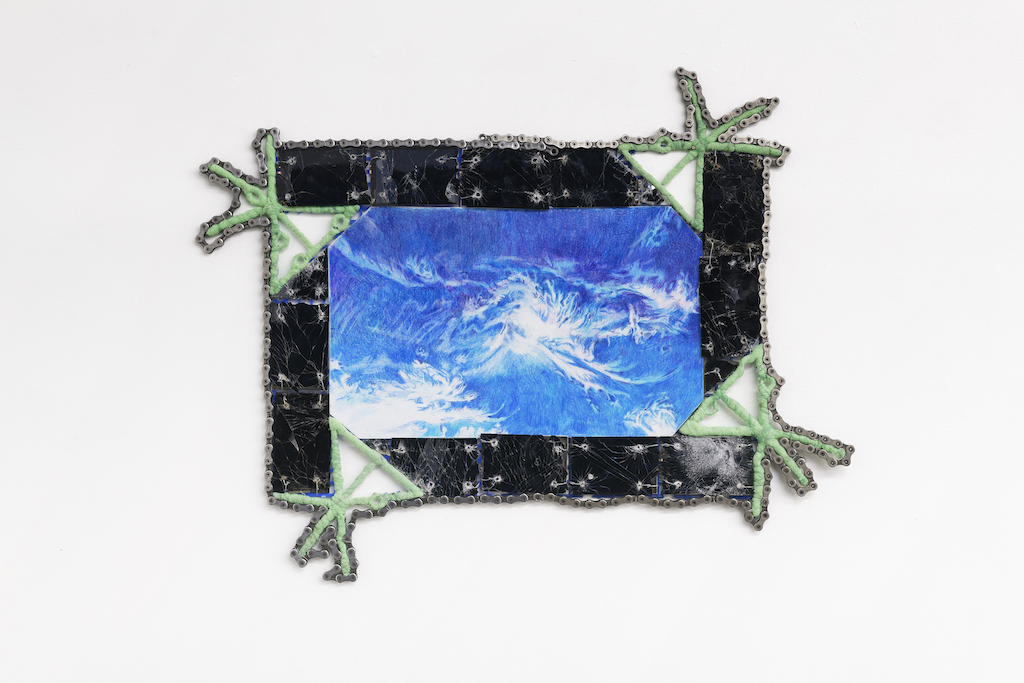

Anna Solal, AFTERNOON CLOUDS. Ecrans de smartphones brisés, chaînes de vélo, cordes, tulle, fil métallique,

crayon de couleur sur papier, plexiglas, 64 × 50 × 1 cm. Courtesy New Galerie, Paris.

Sans autorité supérieure, mobilisant un savoir tacite appris par l’essai, l’erreur et la répétition, le craft apparaît comme une valeur refuge. Le modèle de ce type de savoir, qui résonne avec l’engouement pour la méthodologie féministe du care ou des « savoirs situés », serait non pas tant à aller puiser dans l’histoire que dans une géographie élargie de l’art, où l’on suppose fleurir des alternatives à un système de l’art contemporain occidental quant à lui irrémédiablement contaminé. Or le phénomène de ce retour au craft se faisait déjà sentir chez nombre de jeunes artistes qui, auparavant, s’emparaient de la vie connectée, accélérée et dématérialisée. Lors de son exposition aux Abattoirs à Toulouse, Renaud Jerez réinscrivait ses poupées mécaniques dignes d’un Hans Bellmer post-humain dans un environnement domestique : des lampes bricolées à partir de masques vénitiens et pompons baroques ; des bancs recouverts de couvertures en patchwork surmontés de tourelles tibétaines. Des formes naissant de la manipulation et non de la planification, l’artiste précisant n’être pas en mesure de les dessiner avant de les laisser proliférer au fil de l’acte de leur fabrication.

Chez Anna Solal, l’art de l’assemblage préside également à la naissance de compositions ultra-minutieuses. En début d’année, la New Galerie, épicentre de l’introduction des artistes post-Internet en France, lui consacrait une exposition solo. On y découvrait ses marqueteries réalisées en faisant tenir bout à bout et sans colle des écrans de smartphone brisés, des chaînes de vélo, des barrettes à cheveux et une quantité d’autres broutilles en plastique, ferraille ou tout autre matériau de récupération. Si Richard Sennett étend sa définition du craft aux systèmes d’exploitation Linux[6], il implante au sein même des matrices informatiques la pensée de la main. « La compétence naît de l’entraînement pratique ; la technologie moderne est abusive précisément lorsqu’elle prive ses utilisateurs de cet entraînement répétitif, concret et manuel », écrit-il ainsi[7]. À Berlin cette fois, Yngve Holen inaugurait fin mai à la galerie Neu une exposition présentant les derniers développements de son travail, reproduisant en bois sculpté les jantes de voitures pour lesquelles on le connaissait jusqu’alors. Sans avoir lui-même eu recours à cet « entraînement de la main », la simple esthétique traduisait l’évolution des mentalités d’un fétichisme technologique à un néo-bricolage. Impossible alors de ne pas penser aux premières lignes du livre de Richard Sennett décrivant l’expérience d’observer par la fenêtre l’atelier d’un charpentier : l’ordre qui y règne, l’odeur du bois fraîchement coupé, la précision avec laquelle sont incrustés les morceaux de la marqueterie à laquelle il travaille. Une idylle autant qu’une utopie concrète, creusée comme un tunnel au cœur du néolibéralisme globalisé.

1 « The Troubled Craftsman », Richard Sennett, The Craftsman, Yale University Press, 2008.

2 Ibid., p. 21.

3 Peter Schjeldahl, « Aesthetics and Politics at the New Museum’s Triennial », the New Yorker, 5 mars 2018, https://www.newyorker.com/magazine/2018/03/05/aesthetics-and-politics-at-the-new-museums-triennial

4 http://www.berlinbiennale.de/about

5 Ibid.

6 Richard Sennett, op. cit., p. 51.

7 Richard Sennett, op. cit., p. 52.

(Image en une : Yngve Holen, Rose Painting, 2018. Galerie Neu. © Y. Holen. Courtesy Galerie Neu, Berlin.)

- Publié dans le numéro : 86

- Partage : ,

- Du même auteur : Le sujet est la nouvelle forme, Dériver paré : portrait de l’artiste en nomade, L'art face à l'appropriation culturelle, La télé fait de la résistance,

articles liés

Le monde selon l’IA

par Warren Neidich

Paris noir

par Salomé Schlappi

Du blanc sur la carte

par Guillaume Gesvret