Bernard Frize

À la place du conducteur

Frize travaille par séries disparates. Il n’y a pas dans son œuvre de formes emblématiques, à l’exception, peut-être, des tableaux exécutés avec des pinceaux « peints » (c’est-à-dire sur lesquels plusieurs couleurs ont été déposées et qui, une fois appliqués sur la toile, laissent une empreinte multicolore). Chaque série est liée à un type particulier de procédure, est une tentative d’épuiser un ensemble de possibilités qui lui sont propres, en matière de composition. En changeant fréquemment de façon de faire, Frize cherche à éviter ce qu’il appelle la « personnification de l’abstraction ». En montrant tout simultanément, l’exposition rétrospective au Centre Pompidou doublait l’intention du travail lui-même en étant elle-même une lutte contre le style, contre la signature. C’était une rétrospective all-over, sans hiérarchie entre l’ancien et le nouveau, l’abstrait et le figuratif, le grand et le petit, faisant coïncider le dispositif d’exposition avec les principes des peintures.

On retient généralement que Frize est un peintre « abstrait » mais un certain nombre de tableaux des premières années sont figuratifs et, de façon plus générale, chaque série peut aussi être perçue comme un effort pour rendre cette distinction problématique. La série des « métiers » fait partie des tableaux figuratifs au sens propre. Dans ces tableaux, comme Max Dormoy, les symboles de différentes professions flottent sur des fonds sombres. Ces figures ont d’abord été peintes sur des morceaux de plastique puis appuyées, ou « transférées » (comme on dirait s’il s’agissait de reporter les figures sur un vêtement) sur la toile. Dans ce cas, les images sont trouvées et reproduites sur tout le tableau, sans ordre apparent. Comme toujours, la technique utilisée est relativement simple. Dans la série des « pots », dont fait partie Article japonais, la technique utilisée pour le fond est une laque à craqueler – un type de peinture utilisée en décoration pour simuler l’ancienneté de l’objet peint. Si l’article japonais n’a en fait rien de japonais, il a par contre quelque chose à voir avec l’image de l’art lui-même, de ce qui « fait » art : la craquelure, l’aspect vieux, antique. Et cela vaut métaphoriquement pour toutes les images dont il se sert : ce sont des images génériques, des images qui les signifient toutes. Des peintures comme Rami, ou Emir, pour prendre deux exemples dans une autre série, produisent cette chose extraordinaire qui est « l’illusion d’une image », en l’occurrence une illusion de paysage. Les coulures, le bain chimique dans lequel les différents types de peintures utilisées interagissent, l’inclinaison de la toile après l’application, tout ça finit par produire une image, une image qui n’en est pas une à proprement parler mais qui évoque les paysages de montagnes de la peinture chinoise. Le titre, Emir,invite à un rapprochement avec le monde des mirages, tandis que celui donné à Rami souligne le rôle du hasard dans sa fabrication – un jeu de combinaisons, obtenu à partir de règles mais qui conserve une part d’aléatoire. Le même genre d’illusion involontaire était déjà à l’œuvre dans ses toutes premières peintures, celles exécutées à l’aide de « traînards » (un genre de pinceaux extrêmement fins), la composition, strictement abstraite, ayant au final un aspect de tissu chiné. Inversement, la série réalisée peu de temps après avec des rouleaux à imprimer tire parti de l’outil pour faire disparaître l’image par saturation en multipliant les passages. Plus récemment, avec Oude, l’image est obtenue par la destruction d’une autre qui l’a précédée. En somme, pour une illusion perdue, une de retrouvée. Ne pas se servir d’images revient aussi à en créer une, tandis que les accumuler les fait disparaître, ou les fond en une seule. Ces illusions d’images, dans le cas des paysages involontaires, ou l’illusion de leur disparition par excès, sont aussi une façon d’affirmer la nature d’image de l’abstraction. Dès lors qu’elle existe, la peinture fait image, figure ou pas.

On peut aussi comprendre l’utilisation fréquente de fonds blancs dans ses tableaux comme un renvoi graphique au monde de l’image – une sensation liée au fond blanc d’un certain nombre de tableaux, qui évoque l’arrière-plan blanc de la page, le fond sur lequel se découpent les formes, les illustrations, et renforce la sensation de platitude. Ces ambiguïtés sur l’image ont pour effet de mettre en avant la matérialité des choses et la façon dont elles sont faites. Cet anti-illusionnisme a un but, qui est de faire apparaître, d’indexer l’économie du tableau, autrement dit la façon dont la peinture est ordonnée et produite.

« Peindre est un travail physique (un art mécanique) dont je cherche à exploiter au mieux l’économie productive. Le plan de l’expérience coïncide avec l’image du résultat. Les formes sont celles de la distribution des couleurs, et la conception de tous ses effets (conséquences) est celle de la conception de l’image. Je ne sais même pas si il y a une image. Il y a l’enregistrement d’un événement et l’indexation de ses règles : c’est un tableau1. »

Certains tableaux sont d’ailleurs, par leur titre, une allusion à cette idée, comme Standard and Poor’s, du nom de l’agence d’évaluation financière publiant notamment l’index des principales cotations à la Bourse de New York. Ironie supplémentaire, le tableau date de l’année du grand krach boursier (1987). Mais ici le tableau n’est bien sûr l’indice que de lui-même, indifférent aux aléas abstraits du marché boursier. Pour Frize, le processus, et le fait qu’il soit laissé en évidence dans le tableau achevé, n’est pas une fin en soi, mais une façon de mettre en avant « l’ordre et la matérialité dont sont faites les expériences sensibles. »

On peut déceler dans ces préoccupations une filiation avec tout un pan de l’art des années soixante. Mais si l’on devait rapprocher les procédés que s’impose Frize de la méthode de Sol LeWitt, par exemple – l’idée comme « machine qui fait de l’art » – la grande différence serait que le résultat n’est pas prévu, ni prévisible. Si l’idée (ou le procédé) est une machine, elle est, dans son cas, dysfonctionnelle. Frize dit être négligent vis-à-vis du résultat esthétique – c’est ce qu’il dit, mais c’est aussi ce qu’on peut voir. Certaines peintures ont l’air ratées, bancales. Ce qu’il recherche, à travers des règles auto-imposées, c’est un type d’indifférence vis-à-vis de ce qui arrive, mais pas vis-à-vis de la façon dont c’est arrivé, le but étant de se libérer de la prise de décision en suivant une méthode définie en amont. Il dit aussi passer une partie non négligeable de son temps à concevoir des stratégies qui lui permettent de ne pas intervenir et de peindre le plus paresseusement possible. Il a, par exemple, souvent recours à des procédés fondés sur des problèmes de mathématiques ou d’échecs. Il s’est par exemple inspiré d’un problème classique comme celui des ponts de Königsberg pour la composition de tableaux, ou d’un problème d’échecs pour la réalisation de Spitz. (Le problème étant : est-ce qu’il est possible que le cavalier couvre toutes les cases de l’échiquier et, ce faisant, quel dessin produit l’ensemble de ses déplacements ?)

Dans les deux cas, on peut remarquer qu’il s’agit d’épuiser les possibilités de circulation sur une surface plane analogue à celle du tableau. Frize part dans sa peinture d’une base logique qui lui permet d’obtenir des solutions de compositions à partir d’une règle, que ce soit dans le tracé ou l’utilisation des couleurs, leur répétition ou au contraire leur variation. Parler de « solutions » en peinture peut paraître très scientiste, mais l’intention est en l’occurrence différente. La logique ne garantit pas l’exécution de la « meilleure » peinture (certifiée telle « scientifiquement »), c’est une solution littérale – une résolution d’un problème trivial : quoi peindre, comment le peindre.

« Le sujet de mon travail n’est pas de créer des processus et des règles, ce sont uniquement des moyens de faire mon travail ou de désirer travailler. La peinture est une manière d’explorer des idées et de leur donner un corps à habiter, afin d’être vues et partagées2. »

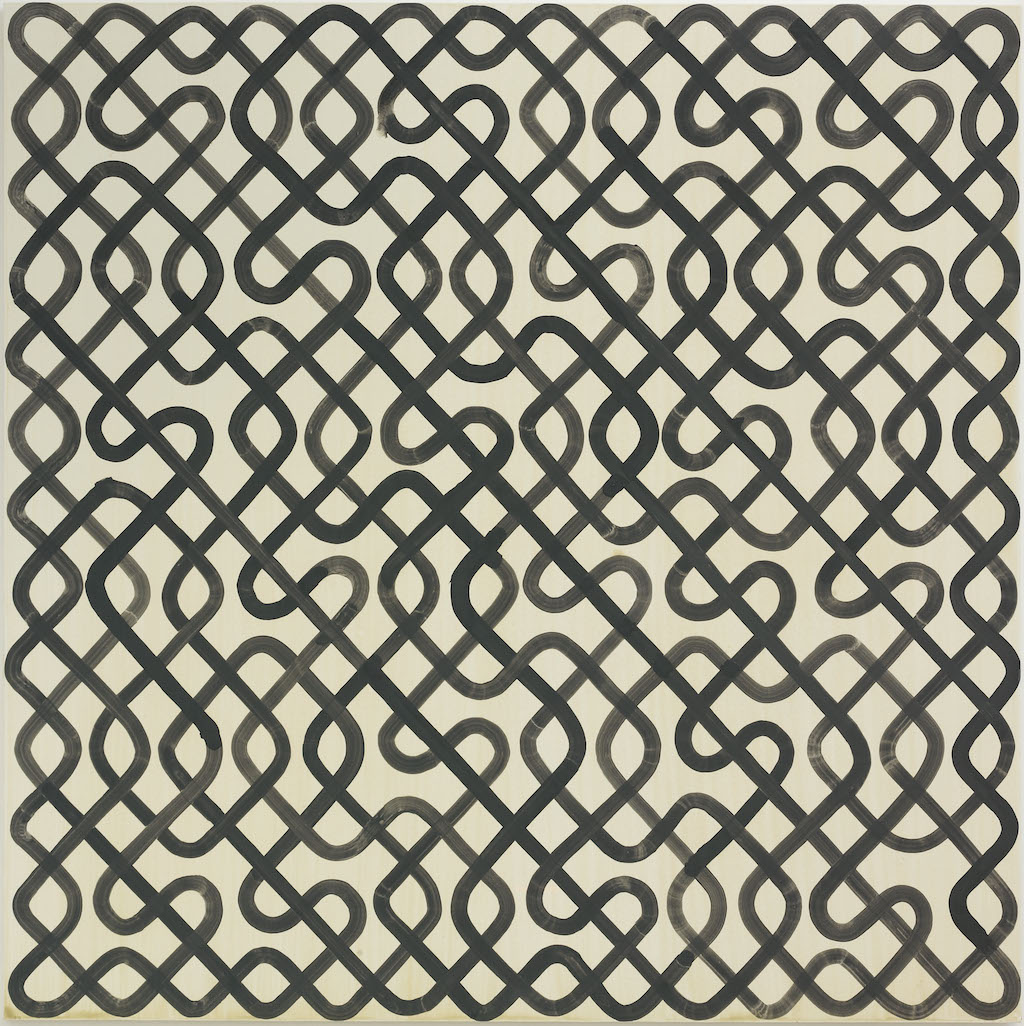

Le but est d’en faire le moins possible, pas de prétendre à la scientificité ; il cherche à mettre en place des situations dans lesquelles il n’a plus rien à faire et où les choses arrivent « par elles-mêmes ». La technique des pinceaux peints qui lui servent à appliquer ces lignes multicolores est aussi une manière de ne pas choisir – de faire en sorte que le mélange des couleurs échappe à l’artiste. Traditionnellement, la palette est le lieu du mélange des couleurs. Là, c’est la toile qui prend la fonction de mélangeur. Parfois le hasard donne le procédé, au détour d’un accident dans l’atelier. C’est le cas des peintures de la Suite Segond, faites de collages de pellicules de peinture sèche formées à la surface de pots restés ouverts. La technique utilisée avec les Six Premières épreuves part du même principe, ce sont des films de peinture obtenus à partir d’un mélange de couleurs dans un même bac, qui sert en quelque sorte à révéler l’image, aussi directement qu’on le ferait avec du matériel photo.

Cette recherche du non-choix est encore accentuée par l’exécution collective de certains tableaux, qui plus est par des personnes qui n’ont pas d’expertise particulière en peinture. Ce double rejet de la maîtrise peut difficilement mieux signifier que ça n’est pas là, dans la recherche de la maîtrise technique, que se joue son travail. Outre qu’il manifeste un rejet de l’idée de maîtrise et de « personnalisation » de l’abstraction, le travail collectif (et égalitaire) est une autre façon de raccorder le travail à l’économie de la peinture, et le symbolisme de la démarche n’est évidemment pas dénué d’une dimension politique. À ce propos, si Frize affirme que les titres de ses peintures ne signifient rien, il faut tout de même ajouter que certains signifient plus ou moins « rien » que d’autres, comme par exemple Conducteur 0. Le terme de « conducteur » évoque la fonction de celui qui, dans l’industrie, dirige une machine, signalant du même coup une affinité avec une manière de faire ordinaire, ouvrière.

L’empathie pour l’ordinaire, pour la simplicité, est peut-être ce qui a fait dire à un critique, à l’occasion de sa première exposition à Londres : « They may not be Conceptual, but Frize’s dumb paintings ain’t so dumb3. » Merci pour lui, mais on peut s’interroger sur les présupposés de ce jugement pour le moins mitigé. Pour commencer, qu’est-ce qu’une peinture « conceptuelle » ? L’art conceptuel étant généralement associé au discrédit de la peinture (et ce, même si un certain nombre de ses plus éminents représentants – John Baldessari, Robert Barry, Lawrence Weiner… – ont été peintres avant d’être « conceptuels »), la formulation peut sembler paradoxale, et on peut donc supposer que le critique entend par peinture conceptuelle une peinture d’« idées », auto-réflexive, qui manifeste dans sa composition même ses intentions, ses limites, sa place dans la culture. La question qui s’ensuit est : à ce compte-là, quelle peinture ne l’est pas, depuis la Renaissance ? Ce que David Barrett appelle dumb (stupide, idiot) doit en fait être pris en un sens fort, positif, sans qu’il soit besoin d’affilier ses peintures à une forme ou une autre de l’art conceptuel. Idiot, cela signifie que la peinture n’est que ce qu’elle est, une réalité nue, et son intérêt réside précisément dans la mise en avant du travail plutôt que celle du capital culturel.

Frize a dit lui-même de certaines de ses peintures qu’elles étaient idiotes. Dans son esprit, ce qualificatif est associé à l’ordinaire, et à son indifférence quant au résultat esthétique4. Ses compositions, schématiques ou non, permettent aux regardeurs de reconstruire mentalement la façon dont les tableaux ont été faits. La « signature » des outils utilisés (rouleau, pistolet, brosse…), comme on dirait dans la police scientifique, est également très nette, achevant de démystifier l’acte de peindre. « Je ne suis pas Houdini, je ne suis pas illusionniste, je ne fais pas de magie, mais des choses totalement réalistes5. » Si l’on se place dans une perspective historique plus longue, on peut se rappeler qu’abstraction faite de la question des sujets, ce qui distinguait l’Académisme des mouvements « modernes » comme le Réalisme était le souci de faire oublier le travail de la main, de le rendre invisible par l’application de glacis systématiques. La mise en avant des moyens de l’art est ce qui rattache Frize à cette tradition réaliste, et il n’est pas fortuit que Courbet compte parmi les peintres qu’il admire le plus6.

Après avoir souligné comment il cherchait à se servir de protocoles à suivre « pour ne pas choisir », il est intéressant de prêter aussi attention aux autres implications des expressions utilisant ce qui est choisi, justement : « de premier choix », un langage « choisi », les « morceaux choisis », etc. Ces expressions font partie du vocabulaire de la distinction, elles signalent l’excellence. Elles sous-entendent que la valeur est fonction du choix. Et le luxe repose tout entier sur ce principe de l’exclusivité, du « très » choisi. Frize prend un autre parti, que l’on peut facilement rattacher au Réalisme, qui est celui du commun. Les conducteurs ont succédé aux casseurs de pierres et, dans sa volonté d’être « comme tout le monde », il a adopté dans sa peinture les procédés et les moyens utiles à cette fin.

1 Bernard Frize, « Quoi, Pourquoi, Quand, Comment, Où et Qui », in cat. expo. Bernard Frize. Sans repentir, ed. Dilecta / Centre Pompidou, Paris, 2019, p. 189. Initialement publié en 2010 in cat. expo. And How and Where and Who (Morsbroich Museum, Leverkusen), Ostfildern, Hatje Cantz.

2 Bernard Frize, in Sans repentir, op. cit. note 1, p. 96.

3 David Barrett, compte-rendu de l’exposition à la Frith Street Gallery, Londres, in Frieze n°26, 1996.

4 Cf. Jean-Pierre Criqui, « Quelques mots à propos de “Suite au rouleau” » et du reste. Entretien avec Bernard Frize », Cahiers du MNAM #86, éd. Centre Pompidou, Paris, p. 96 : « Il n’y a pas d’harmonie, seulement une construction, c’est une peinture idiote, en fait, c’est absolument absurde. C’est pour cela que j’ai dit que c’était une chose ordinaire. C’est assez peu artistique. »

5 Bernard Frize, in Sans repentir, op. cit., entretien avec Angela Lampe, p. 141-142.

6 Cf. Jean-Pierre Criqui, « Les vertus de l’incongruité : une conversation avec Bernard Frize », Artforum, Oct. 1993.

(Image en une : Bernard Frize, Suite Segond 120F, 1980. Laque alkyde-uréthane sur toile, 130 × 195 cm, Kunstmuseum Basel. © Bernard Frize / Adagp, Paris 2019. Photo © Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler.)

- Publié dans le numéro : 91

- Partage : ,

- Du même auteur : Guyton\Walker,

articles liés

Biennale Son

par Guillaume Lasserre

Lou Masduraud

par Vanessa Morisset

Bharti Kher

par Sarah Matia Pasqualetti