Jacqueline de Jong

Le 2 février 1972, Jacqueline de Jong achète un flipper qu’elle nomme « Gaucho ». Y jouer lui procure des sensations merveilleuses et idiotes. Elle le dessine entre les lignes du journal intime qu’elle tient sur une valise faite de deux panneaux de bois. C’est la veille de ses 33 ans. « Well, I’m getting old by now, looking back everything important passes in [decade] in my life ». Le 24 février, elle se plaint du chat, dit que si elle n’a pas écrit ces dernières semaines, elle a peint. Tout en bas du panneau de bois, une femme se masturbe en lisant un livre tandis que de l’autre côté de la charnière, des patineurs s’élancent au milieu de femmes seins nus, de scènes d’orgies et des Black Panthers[1].

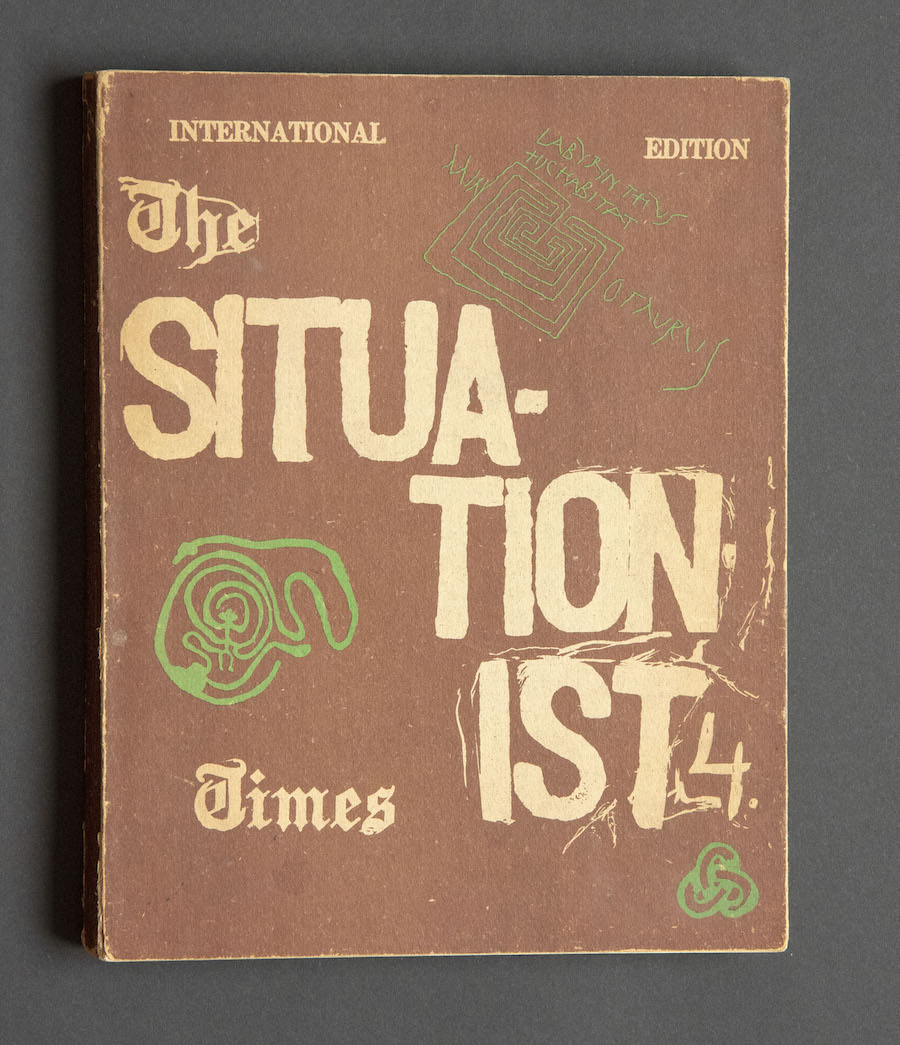

En 2016, Jacqueline de Jong a 77 ans ; je vois cette petite valise peinte et son travail pour la première fois, comme d’autres sans doute. Je comprends que si, en février 1972, elle a la sensation de vieillir, il faudra pourtant qu’elle attende encore bien des années avant de voir son œuvre considérée, d’un point de vue critique et institutionnel. Car comme l’écrit Griselda Pollock, les femmes artistes nées dans la première moitié du XXe siècle « n’ont réussi qu’en beautés décédées ou femmes âgées[2] ». Pour autant ce sont principalement ses jeunes années que les commentateurs retiennent, celles qu’elle contemple déjà rétrospectivement en 1972 et qui l’ont conduite d’Amsterdam à Paris. Dix années que l’on raconte à travers les alliances qu’elle forge d’abord avec Asger Jorn (qui sera son compagnon pendant dix ans), Constant et d’autres membres de CoBrA qui l’introduiront au gruppe SPUR et à leur revue. Elle côtoie ensuite Guy Debord et les Situationnistes, puis la nouvelle figuration parisienne, rencontres qui finissent ainsi d’enchâsser sa carrière au sein d’une histoire européenne des avant-gardes. Si ces affinités saturent sa biographie, l’artiste, elle, n’apparaît ni dans les ouvrages dédiés à CoBrA, ni dans les textes de références au sujet de SPUR. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’elle conçoit sa plus importante contribution au mouvement situationniste après avoir été exclue de l’Internationale par Guy Debord en 1962. Jusqu’en 1967, elle édite ainsi six numéros de la revue The Situationist Times, unique publication anglophone reliée au mouvement, expérimentant une dérive parmi des motifs iconographiques librement associés, comme un atlas consacré aux nœuds (n°3) ou aux labyrinthes (n°4). Elle qui dit « ne pas avoir souffert de cet environnement en grande partie masculin[3] » n’apparaît que très rarement sur les photographies de groupe. Mais elle a créé la sienne, sous forme d’un collage (1960) où figurent les visages du peintre Jean Martin, le sien, celui des situationnistes Jorgen Nash et Guy Debord, et celui de Dieter Kunzelmann (SPUR). Malgré les aspects visiblement mondains de sa vie, ses nombreuses amitiés et connaissances, J. de Jong semble être, selon la terminologie de Paul B. Preciado, un « membre fantôme »[4] de l’histoire de l’art, avec toutes les problématiques que comporte aujourd’hui sa « redécouverte[5] » par une jeune génération de galeristes et de critiques. À l’instar de nombreuses femmes artistes du XXe siècle, J. de Jong a été « historisée non pas à travers son œuvre, mais à travers sa relation avec « ses » hommes artistes », « hégémoniques[6] » de surcroît. En témoignent le nombre d’articles qui, pris dans cette « spirale biographique infinie », oublient d’envisager sa pratique de peintre, évitant par la même occasion d’affronter la multiplicité complexe de son œuvre, tantôt drôlement expressionniste, tantôt crispante de réalisme. C’est précisément cet aspect protéiforme que met en avant sa récente rétrospective aux Abattoirs de Toulouse[7]. Sans remettre en cause l’importance contextuelle de ces alliances, l’exposition permet de s’intéresser de plus près à ce que dit la petite valise : aussi bien l’itinérance géographique et formelle de l’artiste que l’intime qui s’y forge par l’association d’érotisme et de violence, d’accidentel et de grotesque.

Peindre accidentée

En 1973, J.G Ballard publie Crash !, un roman qui met en scène la fascination de deux hommes pour les accidents de voiture et l’excitation sexuelle qu’ils leur procurent, les conduisant de fil en aiguille à les provoquer pour mieux en jouir. Les « infinies variations » destructrices des accidents et le « délire érotique[8] » qu’elles permettent, Jacqueline de Jong en sait quelque chose. En 1965 déjà, elle peignait Celle qui préfère les voitures au sein d’une série intitulée « Accidental Paintings ». Une femme au visage rubicond, toute en dents et poitrine dénudée, manipule de ses doigts grossiers ce qui semble être une carcasse de voiture défoncée, dont émerge une main sanglante. Dans le roman de Ballard comme dans cette série, jantes et corps cabossés se resserrent sur un même plan chaotique, « dense et plat[9] ». Ce qui amuse l’artiste, c’est le drame à l’œuvre et ce que sa tension contenue peut générer comme modalités de représentation distinctes, comme compositions tordues. Aux figures embouties des accidents de la route succédera ainsi, au début des années 1980, la Série Noire, un ensemble de tableaux inspirés par une littérature policière riche en scènes de meurtre et imperméables gris. Ce sont dans des veines alternativement pop ou proches de la figuration narrative que J. de Jong explore alors les obliques raides des victimes allongées ou suspendues par le pied (QuasyModo and Queen Kong, 1981), les perspectives surplombantes sur des corps en flaque (30 maart 1981). Mais de la terminologie « accidentelle » qu’elle adopte dans les années 1960 n’émerge pas seulement la question du drame. Le hasard va aussi sillonner son œuvre, non pas comme principe agissant (bien que pour l’autodidacte qu’elle est, le passage d’un style pictural à un autre est envisagé comme un « challenge » qu’elle se lance, avec ce qu’il comporte comme incertitude et chance du débutant) mais en tant que motif, ou situation. Aussi, le jeu a une présence particulière dans son œuvre, notamment à travers la série des Billards. À l’instar des scènes de meurtres, l’enjeu se situe dans l’ambition du cadrage, resserré sur la table verte, ou contraint par l’angle que forment la queue et le bras qui la tient. La tension de la mise en scène repose moins sur l’issue de la partie que sur le jeu sexuel revendiqué qui, une fois de plus, passe par le truchement d’un objet, la provocation du hasard. Que font les protagonistes de Crash ! si ce n’est, comme dans une toile de 1978, Tirer le diable par la queue ?

« Couilles de potato »

Si l’accident est un moteur pour peindre, il est également un prisme pour malmener le corps humain, le disloquer, le retourner jusqu’à le rendre méconnaissable ou ambivalent. Cette mise en crise des contours humains, Jacqueline de Jong semble l’avoir expérimentée avec malice au fil des décennies. C’est ainsi qu’une tonalité grotesque, un ridicule parfois effrayant de laideur émergent des travaux peints présentés aux Abattoirs de Toulouse. Dans les années 1980, elle réalise une série de grands formats dans lesquels des personnages mi-humains mi-animaux ont des crocs qui dépassent de leurs gueules, des pattes acérées, tantôt munies de griffes, tantôt d’orteils. L’artiste les met en scène dans de vastes compositions où ils s’enchevêtrent au point qu’il est difficile de savoir s’ils se dévorent ou s’embrassent (Chemin Perdu de la Chasse Frustrée). D’autres mutations physiques sont à l’œuvre dans la grande bâche peinte qu’elle réalise en 1992, The backside of existence. Sur chaque côté de la surface flottante, des créatures ailées et des figures aux postures outrées sont prises dans une dynamique d’attraction et de répulsion qui semble contribuer à les déformer davantage. La scène, que l’on a rapprochée d’une lutte apocalyptique entre le bien et le mal, pourrait se rattacher à une tradition du grotesque incarnée par les peintres médiévaux flamands Jérôme Bosch ou Pieter Brueghel l’Ancien. À bien considérer la Chute des Anges Rebelles (1562), il semble ne subsister chez J. de Jong que les anges monstrueux et hybrides, ceux qui, matés au bas du tableau, montrent leurs entrailles et leurs langues.

L’expérimentation que l’artiste mène depuis quelques années avec les pommes de terre prolonge la question du grotesque et de la déformation humaine au sein du règne végétal. Collectant les tubercules germés dans l’obscurité de sa cave, elle les fait intervenir comme autant de personnages dans une série de photographies transférées sur toiles (Potato Blues) et un ouvrage, clin d’œil aux Situationnistes, Psychogéographie des pommes de terre (2017). Elle s’y amuse du recroquevillement du légume et de ce qu’il lui pousse comme protubérances, les assimilant à des têtes ou à des « couilles de potato ». Cette expression, dont elle recouvre certaines images, nous rappelle que le grotesque pictural de J. de Jong est souvent redoublé par l’utilisation d’un langage tout en déformations. Ainsi, les titres de ses œuvres ne cherchent que rarement à les caractériser, ils s’amusent plutôt de fausses pistes et de maladresses orthographiques. L’artiste est polyglotte et ses tableaux, du Salo et les Salopards (1966) au Tournevicieux cosmonaute (1967) le disent dans une drôle d’hybridité.

En 2003,

le CoBrA Museum of Modern Art avait, à l’occasion de la première rétrospective

consacrée à Jacqueline de Jong, qualifié l’artiste d’agent secret (« Undercover in de kunst »). Si ce

titre fictionnalise malencontreusement les raisons pour lesquelles on avait

ignoré son œuvre jusque-là, il formule néanmoins la constante duplicité dans

laquelle opère J. de Jong. Et ce « revers de l’existence » qu’elle

sillonne pourrait bien être la doublure grotesque du réel où animaux, pommes de

terre, humains et machines se fondent, où le temps peut être soudainement embouti,

où la forme est toujours remise en jeu, telle une boule de flipper.

[1] Op het land waar het leven zoet is, 1972, est présenté par la galerie Château Shatto à Paris Internationale en 2016. On y lit « 2 Feb. 1972: last day of my 32, well I’m getting old by now, looking back everything important privatly passes in deccenia (sic) in my life »

[2] « Women artists have, until the YBA phenomenon, done well as only dead beauties or old ladies. » Griselda Pollock, « Old Bones and Cocktail Dresses: Louise Bourgeois and the Question of Age », Oxford Art Journal, Vol. 22, No. 2, Louise Bourgeois (1999), p. 73-100.

[3] Entretien téléphonique avec l’artiste, janvier 2019.

[4] Paul B. Preciado, « Le membre fantôme : Carol Rama et l’histoire de l’art », La Passion selon Carol Rama, éditions musée d’Art Moderne de la Ville de Paris / MACBA, 2015.

[5] Ibid., p. 20., P. B. Preciado insiste bien sur l’histoire coloniale de la notion de découverte avec laquelle il faut prendre ses distances : découvrir c’est « nommer avec le langage du pouvoir ».

[6] Ibid., p. 22

[7] Du 28 septembre 2018 au 13 janvier 2019. Il s’agissait de sa première retrospective en France.

[8] J. G. Ballard, Crash !, 1973, éditions Denoël (2005), p. 30.

[9] David Cronenberg à propos de sa première impression de Crash ! qu’il adapte au cinéma en 1996 https://www.lesinrocks.com/1996/07/17/cinema/actualite-cinema/entretien-david-cronenberg-crash-0796-11233431/

Image en une : The Backside of the Existence, 1992. Courtesy J. de Jong; Château Shatto, Los Angeles.

- Publié dans le numéro : 89

- Partage : ,

- Du même auteur : Merlin Carpenter - "What’s so elastic about you ?", Corentin Canesson, Celia Hempton, Madison Bycroft, Charles Atlas,

articles liés

Biennale Son

par Guillaume Lasserre

Lou Masduraud

par Vanessa Morisset

Bharti Kher

par Sarah Matia Pasqualetti