Mircea Cantor

La première pièce de l’exposition de Mircea Cantor à la chapelle de l’Oratoire du Musée d’arts de Nantes pourrait presque résumer à elle seule la pratique de l’artiste. Phrase en forme d’anti-slogan, prononcée par un de ses enfants et qui exprime la volonté de l’artiste de ne pas jouer les sauveurs de l’humanité, de ne pas outrepasser un rôle qu’il se plaît à vouloir modeste, I Decided Not to Save the world, est un ventriloquisme. L’artiste la fait dire à l’enfant plutôt que de la proférer lui-même, privilégiant un rapport au monde distancié. En mettant en avant la figure d’un enfant qui traverse de multiples situations avec le même sourire enjoué et quelque peu espiègle, Mircea Cantor désamorce les solennités par trop attendues des discours bien pensants. Dans le cadre de la saison roumaine initiée par l’Institut Français, l’invitation faite à cet éphémère résidant nantais semblait incontournable : son passage dans la ville ayant été décisif pour sa carrière. Le parcours de l’exposition à la Chapelle, s’il ne se résume pas en un retour en arrière sur ces années de formation, possède un fort caractère rétrospectif où des quasi photos-souvenirs se mêlent à des éléments-clés de son travail. La place accordée à la ville est déterminante et cela se comprend aisément puisqu’elle reflète les années de maturation d’un tout jeune artiste.

Désorienté

Mircea Cantor est le produit de la chute de la dictature de Ceausescu et de l’entrée précipitée de son pays dans le grand manège européen : rappelez-vous le sort atroce de ce sombre despote de l’ère post-stalinienne, anachronisme persistant sur les cendres d’une URSS chancelante avant qu’une révolution inopinée ne vienne violemment mettre fin à cette dictature de bazar et ne fasse basculer le pays dans la zone d’attraction d’une Europe alors magnétique. L’invitation inattendue que lui fait Robert Fleck, directeur du post-diplôme de l’école des beaux-arts de Nantes, alors qu’il n’est même pas encore diplômé de son académie, précipite l’occidentalisation de ce jeune artiste en lui permettant de brûler les étapes d’une accession à la reconnaissance et en le propulsant sur les cimes de l’establishment parisien (il entre ensuite rapidement chez Yvon Lambert, alors l’une des galeries françaises les plus influentes). Quand bien même le travail de Cantor ne semble pas affecté outre mesure par cet exil (volontaire), il n’en ressort pas moins par moment des indices qui pourraient laisser poindre une vision nostalgique : ainsi la série Irréversible (1992),qui a tout de la photo d’amateur et qui, effectivement, correspond à la préhistoire de la pratique de l’artiste, témoigne de cet attachement pour une époque d’avant l’entrée de la Roumanie dans l’Europe qui allait amener des transformations décisives sur l’organisation du paysage et notamment des petits jardins accrochés aux pavillons — on pense aux paroles de la chanson de Jacques Dutronc, « de grâce monsieur le promoteur n’abimez pas ces fleurs. » Dans une autre série de photos où il joue avec sa jeune compagne (Another Senseless Fight, 1999), on discerne en contrebas sa ville natale, Cluj : l’ambiance semble tout à fait celle d’un Heimat édénique, juste avant que le pays ne soit rattrapé par la dure réalité du primat économique. Désorienté, le jeune artiste arrivant à Nantes a dû certainement l’être. Une de ses premières œuvres marquantes, qui ouvre d’une certaine manière l’exposition, met en scène ce « dépaysement » (All the Directions /Toutes les directions, 2000) faisant suite au refus d’obtention d’un visa pour les États-Unis : la photo prise en plein milieu de sa ville d’adoption montre l’artiste faisant du stop en affichant un panneau vide de toute destination : c’est une des premières fois que l’artiste met en scène une telle absence d’énoncé que l’on retrouvera par la suite dans ses vidéos de manifestations. Indifférence face aux chemins qui se présentent, acceptation d’une destinée par essence imprévisible, ou bien tout simplement expression de la désillusion d’un jeune homme à qui l’on promet monts et merveilles et qui se retrouve victime de son appartenance à un pays qui ne participe pas encore du grand concert des nations occidentales : bref, rattrapé par son passé.

L’humour comme antidote à l’amertume

Mais le jeune artiste sait déjà qu’il ne sert à rien de s’abandonner à l’amertume : au même moment ou presque, il nous livre une pièce facétieuse qui se moque de la cité en produisant de fausses twin towers à partir d’un simple bidouillage photoshop redoublant la tour de Bretagne et en en faisant une représentation fake avant l’heure. « I feel in Nantes like in New York » est une critique light de la tendance des villes de province à vouloir se mesurer aux grandes métropoles mondiales : l’artiste est dégagé de toute la pesanteur du supporter de la ville qui se sent obligé de la défendre, il a de fait la capacité d’ouvrir les yeux de ses habitants sur ce qu’il ne savent plus voir, la démesure de propositions architecturales qui ne renvoient qu’à l’hubris de leurs promoteurs sans tenir compte des harmonies urbaines. Avec cette œuvre modeste mais très efficace, on sent poindre la dimension ludique et finement critique qui ne va pas manquer de s’affirmer tout au long de la maturation de son travail. L’art de Cantor cependant ne se laisse jamais encadrer par une lecture nivelante : si la plupart des commentateurs de son œuvre a tendance à y voir une dimension « poétique », c’est par une facilité de langage qui masque la complexité d’un travail qui ne peut se laisser réduire à une interprétation ou une autre. Certes on retrouve des récurrences comme celles de la « manifestation » qui occupe une place importante et pour le moins surprenante dans son travail : au musée, les deux « vidéos de manifestations » construites sur le même principe, se répondent d’un bout à l’autre de la chapelle ; l’une tournée à Tokyo l’année dernière (Adjective to Your Presence, 2018) montre un groupe de jeunes gens qui brandissent des panneaux transparents, traversant les nombreux quartiers de la ville sous les yeux tour à tour amusés ou incrédules des passants qui se demandent bien ce à quoi ils ont affaire, tandis qu’en vis-à-vis, une vidéo identique dans la forme suit la déambulation d’un autre groupe de jeunes gens à travers Tirana, la capitale de l’Albanie (The Landscape Is Changing, 2003). Cette fois-ci, cependant, les panneaux sont des miroirs. Peut être que le contexte ambiant (l’exposition a ouvert en pleine montée de la crise des gilets jaunes) a influencé l’artiste dans l’agencement de l’exposition, toujours est-il qu’elle fait largement écho à la situation sociale du moment en France en y amenant un commentaire ou une réponse pour le moins étonnante : que penser de telles œuvres ? On peut y voir au choix une critique des outils de la démocratie, une illustration des impasses de la lutte sociale mais aussi plus profondément une dimension ontologique qui dit simplement la vacuité des discours politiques, des mots d’ordre et des slogans comparée à l’existence de la seule « manifestation » : c’est la performativité de cette dernière qui en fait l’intérêt ultime, le fait de simplement déambuler à travers la ville suite à l’incroyable permissivité accordée à l’art et qui rend possible cette marche quand, dans une situation « normale » de revendication, elle aurait été très problématique à organiser ; cette pièce est doublement troublante, questionnant l’un des fondements même de la démocratie et mettant en avant sa dimension esthétique, performative au détriment de sa dimension sociale.

Résistance poétique

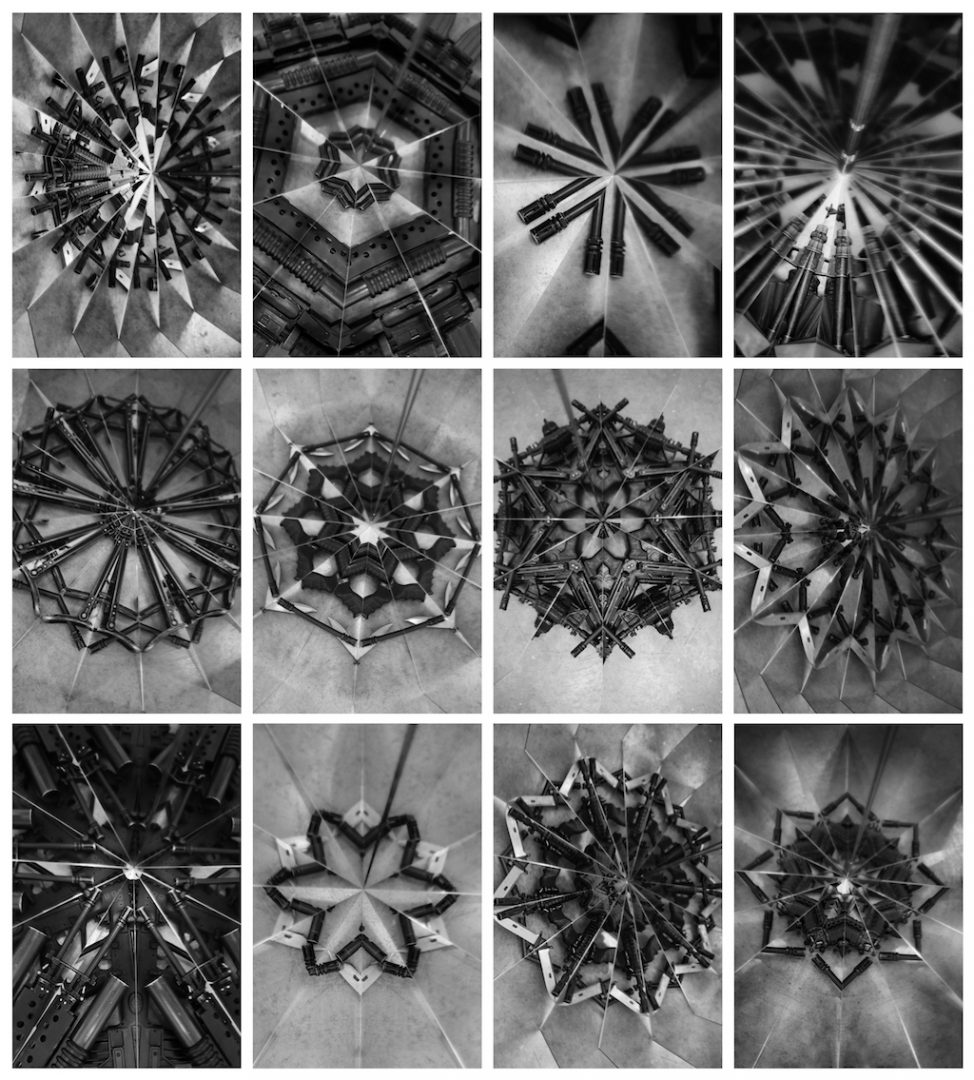

Mircea Cantor se méfie des dispositifs collectifs de revendication, on l’a vu avec les deux vidéos précédentes, cela ne veut pas dire pour autant qu’il soit indifférent aux questions politiques. Bien au contraire, de nombreuses pièces présentes dans l’exposition du musée de Nantes rendent compte de cette attention à la question. Cependant, ce n’est pas dans le style de l’artiste de s’engager frontalement, il cherche plutôt à contourner le problème, à le signifier indirectement, manière pour lui de manifester une suspicion à l’endroit d’un art porteur de messages ou de missions trop précises : la pièce Holy Flower (2010) illustre parfaitement cette stratégie « poétique » et, plutôt que de jouer de la dramatisation des scènes de conflit, l’artiste préfère agir sur la représentation virile des armes de guerre, transformant ces dernières en un kaléidoscope floral et donnant la réplique à une cinquantaine d’années de distance au flower power des hippies américains voulant mettre fin à la guerre du Viêt Nam. On connaît l’issue de ce combat mené par ces « illuminés » : quand bien même il ne réussirent pas à faire cesser le conflit sur le terrain, c’est par une lente infiltration des esprits qu’ils finirent par faire cesser les affrontements en diabolisant les menées guerrières des faucons américains. Le travail de Cantor opère via cette transformation subtile des images canoniques, par un renversant renversement : une autre vidéo assez incroyable illustre cet aspect de son travail : Aquila non capit musca, (2018) où l’on voit un aigle capturer un drone. Contrairement à la logique de l’histoire qui voudrait que ce soit la machine qui vienne à bout du rapace, c’est l’inverse qui se produit, car nous avons affaire ici à de vraies machines de guerre que sont ces aigles surentraînés : l’allégorie du combat entre la technologie et le vivant est surtout propice à mettre en scène la formidable beauté de la bête qui se révèle infiniment plus véloce et redoutable que l’engin téléguidé. On pense aussi à cette vidéo qui met en présence un loup et une biche dans une même pièce, où l’on perçoit le rythme cardiaque de la biche monter d’un cran tandis que le loup reste étonnamment calme (Deeparture, 2005). Julie Heintz1 parle d’oxymore pour qualifier le régime des images de l’artiste, mais aussi de toutes sortes de figures littéraires, métaphore, métonymie, etc., ramenant de fait la production de Cantor dans le giron de la poésie via divers modes d’activation du langage : détournement, contresens, oxymores donc, paradoxes et autres licenses qui sont habituellement l’apanage de la poésie. Rainbow (2011), composée d’un arc en ciel en forme de barrière de barbelés participe de la même tension oxymorique que les deux pièces évoquées précédemment : si poésie il y a dans ce travail, c’est bien dans ces impossibles rencontres qu’elle se tient. Ce symbole absolu de liberté et d’évasion qu’est l’arc en ciel, utilisé indifféremment par les mouvements de défense la nature ou les agences de voyages pour promouvoir le désir d’évasion, se voit détourné de son symbolisme premier par un violent retour au réel : on retrouve à nouveau la pratique de l’artiste de traiter des problématiques « sérieuses » par le détournement ou l’oxymore.

Il y a cependant des images qui échappent à toute classification politique ou autre : une pièce de l’exposition nantaise retient particulièrement notre attention, celle de cette gousse d’ail habillé en oignon (Garlic Dressed as Onion, 2004) : difficile d’y voir autre chose qu’une pure fantaisie de l’esprit, une vraie légèreté. Cantor excelle dans cette dimension nonsensique et purement « gratuite » qui laisse libre court à l’expression d’une subjectivité non contrainte : Shortcuts (2004), peut aussi rencontrer cette dimension ludique de l’artiste dans laquelle on le voit photographier les chemins de traverse qu’empruntent les passants pour court-circuiter les itinéraires balisés : véritable plaidoyer pour une « bifurcation salvatrice. »

L’avenir de l’art appartient aux (à mes) enfants

Entre une spéculation immobilière qui semble la conséquence la plus probable d’un rattachement à l’union européenne pour son pays d’origine, des chemins de paix et de liberté barrés par des barbelés, des manifestations impuissantes à livrer d’autres significations que celles de la tautologie, le moins que l’on puisse dire c’est que l’artiste ne manifeste pas une confiance extrême dans les mécanismes de transformation de la société : est-ce le même pessimisme qui fait dire à son aîné dans la vidéo Regalo (2014) « je ne peux rien vous donner » (Non posso darti nulla…), pour signifier l’impuissance de l’art à changer le monde ? Le laconisme de cette profération renvoie aux paroles de la vidéo d’accueil qui, d’entrée de jeu, nous alertait sur la position de l’artiste et sur le fait qu’il ne fallait pas confondre les rôles. L’art est ailleurs. Peut être ce recours à sa progéniture pour énoncer des sentences aussi lourdes est-il une stratégie délibérée pour faire passer des messages, qui, dits par des adultes auraient moins d’impact ? À Nantes, on retrouve pas moins de six de ces pièces où apparaissent les garçons, parmi lesquelles I Decided Not to Save The World (2011), dont le titre a, de fait, valeur de manifeste ; ou encore la magistrale Vertical Attempt (2009) qui synchronise la coupure d’un filet d’eau avec une paire de ciseaux et la brusque rupture du flux des images. La métaphore du « flot » perpétuel des images y est aussi présente et rejoint les préoccupations de l’artiste quant à la surproduction de ces dernières2. Mais on entre aussi dans le monde magique du cinéma et de l’enfance où la fiction d’une situation filmée peut faire irruption dans le réel via l’action de ciseaux magiques.

Une autre pièce marquante qui met encore en scène l’un de ses enfants est celle où l’on voit le jeune garçon souffler sur des couteaux en équilibre sur une table, les faisant tomber comme des dominos en produisant de la « musique » (d’ou le titre de la pièce :Wind orchestra, 2012). Ici, ce qui est frappant, c’est l’écart entre la menace que représentent les couteaux que l’on sent aiguisés, l’interdiction a priori pour un enfant de jouer avec ces derniers et la « solution » que trouve le garçon pour produire autre chose, de la mélodie en l’occurrence : cette image est peut-être celle que l’on doit garder de l’exposition, l’espièglerie de l’enfance comme antidote à la gravité de l’existence. Car le monde continue à avancer, « nous faisons partie d’une respiration universelle. Quand tu visites une exposition, tu dois être transporté par la réalité de l’artiste et non par sa vision du monde. Son but n’est pas de copier la réalité, mais d’en proposer une vision personnelle3. » Quand on visite l’exposition de Mircea Cantor, on a vraiment l’impression d’être saisi par un souffle ludique, imaginatif, rêveur, poétique, qui s’empare de toutes les imperfections du monde pour en faire de la matière première pour son art, c’est à dire juste de l’impondérable : « non posso darti nulla » comme le dit son enfant.

1 « Les formes rhétoriques de Mircea Cantor sont donc plutôt du côté de l’allusion et de l’indice. Elles font appel tantôt à la métaphore (couper l’eau) et à la métonymie (mettre le feu, panneaux sans nom, Le Monde), tantôt à l’oxymore (loup / biche). Un travail de recherche sur cet aspect de son travail ouvrirait ici sur un grand nombre de trouvailles extrêmement intéressantes. » Julie Heintz, « La poïétique de Mircea Cantor », Înainte, catalogue de l’exposition du Musée d’art de Nantes, éditions Musée d’art, Nantes, Snoeck, Gand, p. 30.

2 « Entre 2000 et 2006, à Nantes, j’ai réalisé des choses très fortes pour moi. Ce parcours personnel a été vraiment important. Puis vers 2005-2006, j’ai arrêté de prendre des images. Je suis arrivé à un point de saturation, ayant le sentiment que l’excès d’images tuait l’imagination. Avec l’explosion du numérique, il y avait trop d’images. J’ai dit “stop, je m’arrête, je prends mon cahier, j’écris…” Ça a été un moment radical où je me suis réorienté vers le dessin et d’autres médiums. » Entretien Mircea Cantor et Katell Jaffrès, op.cit., p. 82.

3 Entretien Mircea Cantor et Katell Jaffrès, op.cit., p. 86.

Image en une : Mircea Cantor, All the directions, 2000. Impression jet d’encre / inkjet print, plexiglass, 137 × 180 cm. Courtesy Mircea Cantor. Collection Yvon Lambert, Avignon. © Mircea Cantor.

Mircea Cantor, « Înainte », Chapelle de l’Oratoire, Musée d’art de Nantes, 15.03—15.09.2019

- Partage : ,

- Du même auteur : Iván Argote, Tohé Commaret, Jack Warne, Yan Tomaszewski, Alun Williams,

articles liés

Biennale Son

par Guillaume Lasserre

Lou Masduraud

par Vanessa Morisset

Bharti Kher

par Sarah Matia Pasqualetti