Gregory Sholette

« Le monde de l’art fonctionne uniquement grâce à sa matière noire. »

En ce moment, l’art, ses mondes, ses acteur·ices et ses réseaux changent radicalement et reconfigurent ainsi la carte des possibles. Ces évolutions ont beau s’ancrer dans un processus social technomatériel, elles ne nous apparaissent clairement qu’une fois leur description rendue à son tour possible. Les mots, les concepts et les images par lesquels nous pensons l’art se perpétuent, mais ne sont pas souvent interrogés dans l’historiographie de l’art et par ses réflexes critiques. Pour cette raison, le travail d’excavation et d’éclaircissement des rouages invisibilisés du monde de l’art que mène l’artiste, théoricien et activiste new-yorkais Gregory Sholette constitue un apport inestimable pour quiconque souhaite s’outiller pour penser le présent de manière émancipatoire. Ses écrits abordent des questions de classe, de représentativité, de travail ou de collectivisme artistique en forgeant des concepts puissants et imagés, dont cet entretien vise à donner un premier aperçu en français. Il a, entre autres, publié les livres suivants en anglais : Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture (2010) ; Delirium and Resistance: Activist Art and the Crisis of Capitalism (2016) ; The Art of Activism and the Activism of Art (2022) et coédité avec Blake Stimson : Collectivism after Modernism: The Art of Social Imagination after 1945 (2007).

Vous êtes actif dans le domaine de l’art, de l’activisme et de l’éducation depuis les années 1980. Pour commencer avec votre trajectoire personnelle, comment vous êtes-vous initialement impliqué dans l’art et l’activisme ?

Gregory Sholette – Je suis né à Philadelphie (Pennsylvanie) aux États-Unis [en 1956]. Jeune, j’avais très peu de modèles professionnels. Je ne connaissais personne qui était artiste ou qui exerçait un métier culturel. Autour de moi, les gens travaillaient dans la fonction publique ou à l’usine, comme mes frères, par exemple, sur lesquels j’ai écrit plus tard1. J’ai travaillé comme concierge dans l’équipe de nuit d’une fabrique d’ordinateurs à haute performance. J’y allais après mes cours d’art au collège communautaire local [community college], un établissement qui dispensait une formation de deux ans pour la classe ouvrière. Là, j’ai étudié avec la sculptrice Charlotte Schatz, dont les cours m’ont fait connaître l’avant-garde soviétique2. J’ai finalement décidé de postuler pour un diplôme de premier cycle universitaire [Bachelor’s degree in Fine Arts] et j’ai fini par être accepté à la Cooper Union à New York. J’y ai déménagé en 1977, à une époque où les infrastructures de la ville étaient en ruine mais où la scène artistique underground était très vivante.

On pourrait dire qu’avant de déménager à New York, j’étais déjà un activiste sans vraiment comprendre la politique de gauche américaine. Cela a changé une fois que je suis arrivé ici. J’ai loué une chambre chez une femme de 81 ans, qui était née en Ukraine avant la Révolution russe de 1917, Sophie Saroff, fille d’un rabbin aux idées progressistes qui l’avait envoyée à l’école. Après son arrivée aux États-Unis, elle s’est engagée dans les syndicats, puis elle a rejoint le Parti socialiste d’Amérique [Socialist Party of America] vers 1901. Sophie a ensuite quitté le parti pour rejoindre le Parti communiste lorsque le SPA a éclaté en 1919. Elle a eu une vie incroyable. Elle a complètement refondé ma connaissance de la gauche américaine et son histoire ouvrière. Ce n’était pas quelque chose qui était enseigné dans les écoles de l’époque, pas plus que l’histoire de l’esclavage ou de la violence contre les peuples autochtones, qui constituent pourtant une si grande part de l’identité du pays.

Quelles ont été les autres figures qui ont compté pour vous, et surtout, comment avez-vous appris leur existence ? Je pose la question, car elle se réfère spécifiquement à cette histoire plus souterraine, car non dominante, que vous suivez dans votre travail de recherche.

GS — J’ai déjà parlé de Sophie Saroff, qui n’était pas artiste, mais qui a été très importante pour moi. J’ai également eu une merveilleuse professeure d’art quand j’étais plus jeune, car mes parents, qui avaient remarqué mon penchant artistique, m’avaient envoyé chez une aquarelliste locale, nommée Jeanne Doan Burford. Je la mentionne parce qu’elle m’a aidé à entrevoir un avenir différent que celui qui m’était destiné, qui aurait probablement été d’obtenir un emploi au bureau de poste local. Et je nomme délibérément ces influences moins « célèbres » en raison de l’importance de ce que j’appelle la « matière noire » de la culture : la masse de celles·ceux qui produisent de l’art sans être reconnu·es par son monde, mais qui sont essentiels à son maintien et à sa reproduction.

J’ai néanmoins été influencé par d’autres personnalités plus connues, notamment l’artiste allemand Hans Haacke qui était mon professeur à Cooper Union, la critique et militante Lucy Lippard que j’ai rencontrée après mes études, et l’historienne de l’art marxiste féministe Carol Duncan, à qui je dois ma façon d’écrire de manière accessible – c’est-à-dire sans être ultra-académique.

Certains de vos concepts clés ont été formulés en relation avec le contexte socio-économique qui a conduit aux manifestations d’Occupy Wall Street (OWS). Je pense ici à la « matière noire » [dark matter], l’« art nu » [bare art] et la « masse manquante » [missing mass]. Pour fournir une brève introduction à votre pensée, qu’est-ce qui vous a mené à forger ces notions à l’époque ?

J’ai introduit l’idée d’une « matière sombre » artistique ou d’une « masse manquante », dès 2000. Je ne l’ai pleinement développée qu’avec le livre Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, huit années plus tard, qui a ensuite été publié par Pluto Press, en 2010. Cela veut donc dire qu’il a été achevé au moment où la crise financière de 2008-2009 débutait (j’en parle dans l’introduction), et avant lesdits Printemps arabes et Occupy Wall Street, qui ont respectivement eu lieu en 2010 et en 2011. Cependant, il ne fait aucun doute dans mon esprit que la thèse de Dark Matter a été influencée par un bon nombre des mêmes sentiments que ces mouvements, y compris l’idée des 99 %. Cela veut dire que le concept de classe a toujours été important pour moi, parcourant comme un fil rouge mes écrits, mon travail communautaire, mon enseignement et ma pratique artistique, avec un accent placé tout particulièrement sur les questions de représentation historique, de collectivisme artistique et de travail culturel d’où émergent ce que j’appelle les « archives fantômes ».

Ce que je cherchais à transmettre avec mon concept de matière noire artistique était une approche par l’affirmative de la classe ainsi que des pratiques et personnes exclues des récits historiques traditionnels. Comment articuler ce qui a été exclu ou marginalisé dans le monde de l’art, sans pour autant reproduire le processus de canonisation d’un groupe fermé d’artistes et de mouvements ? Mon argumentaire était, et reste, que le monde de l’art fonctionne uniquement grâce à sa matière noire. Cette masse manquante est constituée de nombreuses personnes qui ont étudié l’art et obtenu un diplôme, mais qui se retrouvent maintenant à monter des murs dans les musées ou les galeries d’art, à transporter les peintures d’autres artistes vers et depuis les expositions, ou à préparer les cafés latte dans les restaurants des musées. Néanmoins, beaucoup de ces individus essaient toujours de poursuivre leur création artistique, mais pour survivre, ils·elles effectuent le type de travail qui fait fonctionner le monde institutionnel de l’art au sens large. Ils·elles sont là, vous les voyez, mais vous ne les voyez pas en tant qu’artistes. Ils·elles sont invisibles au grand jour.

Cependant, et plus important encore, j’ai aussi ajouté que, grâce à ces mêmes changements concernant la visibilité de cette matière noire, il existe une possibilité pour certaines parties de cette masse manquante de développer de nouvelles formes d’action collective. Cela concerne en particulier les travailleur·euses invisibles de la création qui embrassent le besoin d’un changement politique progressiste. Cet espoir est rendu concret par le fait qu’une grande partie de cette masse manquante opère déjà dans une économie secondaire ou informelle, et, par nécessité, elle a développé un réseau d’assistance mutuelle. Cela me semblait offrir une base alternative pour changer la culture au sens large et de manière substantielle.

Ces concepts décrivent-ils une certaine situation historique qui serait maintenant révolue, ou peuvent-ils toujours s’appliquer à notre époque ?

Les choses ont certes changé, bien que, d’une certaine manière, le livre Dark Matter proposait déjà certains de ces concepts. L’un des thèmes centraux du livre en 2008-2010 était que cette soi-disant masse artistique manquante devenait déjà plus visible. Et cela se produisait pour deux raisons, notamment la diffusion des médias de communication en réseau, principalement via Internet, illuminant toutes sortes d’espaces, de personnes, d’idées et de formations culturelles auparavant invisibles. Tout à coup, presque tout le monde pouvait partager du contenu et revendiquer en substance sa place dans la sphère culturelle au sens large.

Internet a joué un rôle puissant dans l’émergence de formes et de pratiques collectives non visibles ou encore d’entités sociales qui n’étaient pas encore connectées, leur permettant alors de reconnaître leur propre capacité de coopération. Bien sûr, il a fallu du temps avant que cette affirmation n’impacte la sphère des beaux-arts, mais cela s’est certainement produit quelque quinze années plus tard.

La seconde raison pour laquelle j’ai suggéré que la matière noire de l’art devenait plus visible est due à la nature prédatrice du néolibéralisme, qui a remplacé rapidement l’État-providence traditionnel. En bref, après une période de baisse des profits (telle que proposée par Marx) dans l’après-Seconde Guerre mondiale, le capitalisme a cherché de nouvelles façons d’extraire de la valeur. Ainsi, nous l’avons vu plonger dans toutes sortes de recoins obscurs à la recherche de formes de travail social auparavant impossibles à exploiter. Que l’on puisse ou non générer de la valeur réelle de la sorte est secondaire, mais ce qui reste clair, c’est qu’une masse de production et de producteur·ices autrefois invisibles a été mise en lumière. Dans le domaine de l’art, nous voyons des musées, des biennales et même des galeries commerciales reconnaître des formes d’art collectif, parfois politiquement militant, et s’intéresser à de nombreux artistes auparavant rejeté·es par le monde de l’art, notamment les personnes de couleur, les femmes, les communautés autochtones et LGBTQ. Cependant, nous trouvons aussi des réseaux inquiétants de culture d’extrême droite [Alt-Right], ethnonationalistes et fascistes, qui sont maintenant mis en lumière d’une manière qui leur était auparavant inaccessible.

Parlons maintenant de votre dernier livre, The Art of Activism and the Activism of Art (2022). Ces dernières années, les groupes et collectifs d’artistes ont fait leur grand retour. C’est aussi l’un de vos sujets de recherche clés depuis la fin des années 1990, comme en témoigne par exemple le livre que vous avez codirigé avec Blake Stimson, Collectivism after Modernism (2007). J’ai l’impression que l’une des principales différences est que les collectifs sont maintenant célébrés par le monde de l’art dominant. Pourquoi ceux-ci sont-ils si populaires aujourd’hui ?

Oui, cela rejoint mon dernier point. Je commence mon livre The Art of Activism and the Activism of Art (Lund Humphries, 2022) en parlant du questionnaire du site web de la Tate : « Quiz : À quel collectif artistique appartenez-vous ? » Par le passé, une grande institution artistique comme la Tate aurait exclu beaucoup de ces groupes de toute reconnaissance, et encore plus de ses collections. Maintenant, elle les célèbre et elle offre même une réduction, une fois que vous avez fait le test, sur le café servi par un·e artiste inconnu·e dans leur bar. Mais, ironiquement, le personnel de la Tate s’est mis en grève environ un an après que ce contenu a été mis en ligne en 2019. Selon l’administration du musée, de nombreux·ses employé·es faisaient face à des licenciements en raison de l’épidémie de Covid. Il y a eu la diffusion de ce questionnaire présentant des collectifs artistiques autrefois ignorés, dont certains étaient très engagés politiquement, et pourtant tous·tes ces travailleur·euses étaient dehors sur le piquet de grève en train de manifester contre les actions de l’institution. Je trouve cela assez stupéfiant : le musée a incorporé l’idée du collectif et l’a intégré à son propre récit sans prendre en compte ce que ces collectifs artistiques auraient pensé de la grève. Je soupçonne que la plupart d’entre eux·elles auraient quitté le musée pour aller manifester.

L’autre point que j’ai mis en avant concerne le mouvement Black Lives Matter (BLM), qui a été nommé l’un des cinq principaux influenceur·euses du monde de l’art de 2020 dans le magazine ArtReview. C’est un changement phénoménal : lorsque j’ai commencé mon travail militant avec Lucy Lippard et d’autres, avec qui j’ai cofondé l’organisation PAD/D [Political Art Documentation/Distribution] au début des années 1980, nous étions vraiment en marge. Maintenant, tout à coup, le monde de l’art veut épouser l’idée d’activisme, de collectivisme et de pratique sociale [social practice]. Cela ne veut pas dire pas que le monde de l’art dominant ne reste pas prudent dans ces sélections curatoriales, mais cela signale à coup sûr un changement significatif. Je remarque aussi que Black Lives Matter n’est pas vraiment ce qu’on considère comme un collectif artistique, donc quelque chose d’autre s’est produit où l’activisme politique joue un rôle notable dans le domaine de l’esthétique. C’est curieux. Quelque chose de similaire a été proposé par le théoricien Yates McKee qui, en 2017, a décrit Occupy comme une sorte de projet artistique ou d’œuvre d’art3. Mon dernier livre cherche à développer cette fluidité ontologique entre l’art et l’activisme, en suggérant que c’est le résultat d’un capitalisme vorace perpétuellement à la recherche de nouvelles sources de valeur et de consommation. Le résultat est que nous vivons dans une esthétique du capitalisme où le spectacle des marchandises et la pratique de la politique se superposent, voire ont déjà fusionné.

Une dernière question concerne ce que vous appelez les « archives fantômes » ou les « archives de l’ombre », une autre notion particulièrement importante dans votre dernier livre. Pouvez-vous expliquer ce que cette idée signifie pour vous, en termes de récits autorisés et d’écriture de l’histoire de l’art ?

L’influence du concept de matière sombre a dépassé mes attentes, mais la question plus pertinente pourrait être : pourquoi continuer à écrire sur ces sujets si la matière noire est illuminée, que les collectifs sont acceptés par le monde de l’art et que l’activisme est maintenant une culture marchandisée ? Je n’ai pas de bonne réponse à cela, sauf que j’en suis maintenant à un point où mon attention critique se tourne vers les questions de temps, ou ce que nous pourrions désigner de politique temporelle. Par exemple, pour mon prochain livre, je vais revenir en arrière pour me pencher sur la Fédération des artistes fondée pendant la Commune de Paris de 1871. Je m’intéresse au type de structures avec lesquelles ces artistes socialement engagé·es expérimentaient, et comment et de quelles manières ces préoccupations se sont répétées à travers le temps jusqu’à aujourd’hui. J’espère aborder cette histoire de manière non linéaire en utilisant un concept que je décris comme une « archive excédentaire » ou simplement une « archive fantôme ».

Cette archive fantôme peut être conçue comme une collection désordonnée d’expériences sociales, politiques, économiques et culturelles, d’échecs, d’impasses, ainsi que de quelques réussites occasionnelles. Ce n’est pas un canon de grands noms de l’histoire de l’art ni même une grande marche du progrès ou de la transformation historique, mais elle cherche à remplacer ces notions linéaires du temps par une « hantologie » fragmentée et tumultueuse, qui reprend bien sûr le néologisme qu’emploie Jacques Derrida, pour une obligation non résolue qui émane du passé ou du futur, ou des deux simultanément. C’est pourquoi, selon moi, de nombreux artistes militants créent aujourd’hui des œuvres sans même être conscient·es de ce passé, dont la présence hors champ façonne néanmoins ce qu’ils font. Si j’ai un espoir, c’est de me concentrer sur des façons plus conscientes de réutiliser et de réparer des aspects de cette archive fantôme comme moyen de tenir tête aux types d’autoritarisme anti-progressiste que nous voyons à travers le monde4.

- Voir : https://makingandbreaking.org/article/the-swampwall/

- Voir : https://michenerartmuseum.org/exhibition/charlotte-schatz-industrial-strength/

- Yates McKee, Strike Art: Contemporary Art and the Post-Occupy Condition, Verso, 2017. *

- Greg Sholette travaille actuellement sur une nouvelle chronique à ce sujet pour la revue FIELD – Journal of Socially Engaged Art que publie Grant Kester et qui paraîtra en février. Voir : https://field-journal.com/

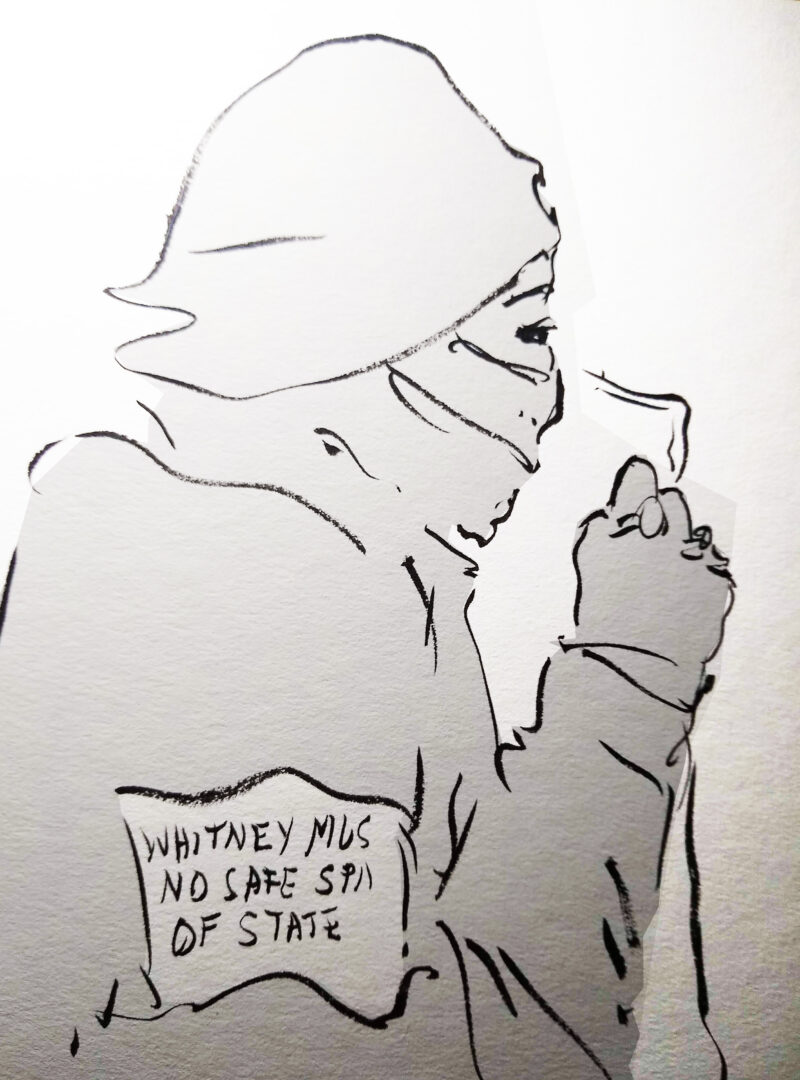

Head image : Pancarte « Guerre de l’image sur le Pentagone » pour la marche de protestation dans la ville de New York, 1981. Image : courtesy des archives de l’auteur, pour la première manifestation voir : https://research.moma.org/badd-archive.

- Partage : ,

- Du même auteur : Dena Yago, Simon Fujiwara, Michael Rakowitz, Paul Maheke, Neïl Beloufa,

articles liés

Biennale Son

par Guillaume Lasserre

Lou Masduraud

par Vanessa Morisset

Bharti Kher

par Sarah Matia Pasqualetti