Jack Warne

Le son surrounding emplit la salle de concert de l’ICA, le public se retrouve immergé dans une quasi-pénombre, alors que le performeur vient de plonger sous un amas de tapis usagés qui le dissimulera tout au long du concert pour l’« amarrer » à ses « platines ». Les nappes sonores vont déferler pendant quarante-cinq minutes, alternant des rythmes technos et des phases chantées, de la noise, des explosions soudaines et des phases d’ambient légères, qui viendront brièvement briser l’emprise d’un son surpuissant tournoyant au-dessus de nos têtes, dispatchés par les trente-six enceintes installées au plafond du centre d’art londonien, telle une apocalypse sonore. Nous sortons de la salle de concert, encore un peu sonnés par cette expérience immersive et totale qui ne laisse aucun répit ni à nos tympans ni à notre imaginaire ; nous sommes transportés par cette nasse polyphonique qui nous fait parcourir une multitude d’horizons musicaux, réfléchissant des ambiances de rues d’où s’évaporent des bruits de fond, des bruits de tempêtes lointaines, des marteaux piqueurs tambourinent dans nos oreilles, le tout entrecoupé de conversations enjouées.

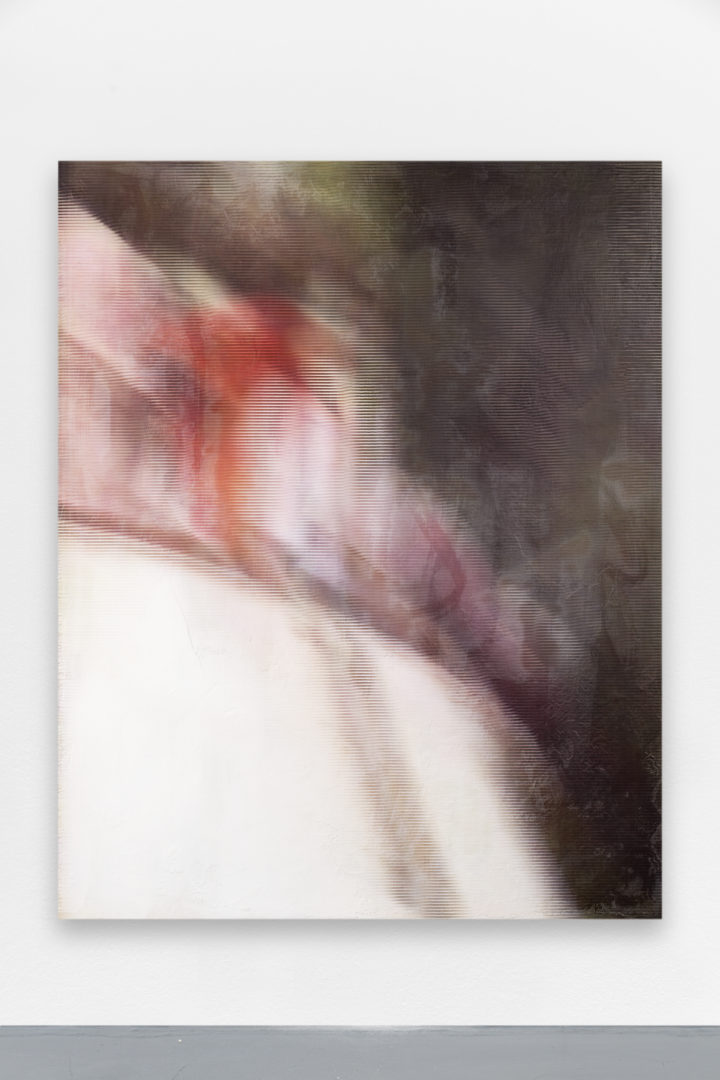

Nous venons d’assister à la première performance de Gaunt, le nom de scène de Jack Warne, dans ce temple de l’art contemporain et de la musique qu’est l’ICA, le cœur battant de la scène arty londonienne qui a vu défiler tant d’expérimentations en tout genre. L’après-midi, nous avions fait le tour des billboards que le jeune artiste a investis de ses peintures flamboyantes dans lesquelles on discerne vaguement des silhouettes sous les aplats de couleur, à la recherche de ces effets que l’artiste a intégrés dans toutes les images qu’il a déployées pour cette série de peintures sur panneaux.

De retour dans l’East End où Jack était invité à intervenir, nous découvrons une nouvelle série de ses productions picturales, de la même veine que celles qui étaient présentées à la galerie Spiaggia Libera à Paris(1). L’espace londonien, bunker de béton brut, a été soigneusement choisi par ses deux curatrices pour accueillir le travail de l’artiste, les coulures occasionnées par le séchage du béton dialoguant avec les accidents de surface de sa peinture. Dans un coin de la galerie, une grappe d’enceintes vaguement anthropomorphe est suspendue au plafond, qui distille des sons qui ne nous sont pas inconnus. Au mur, par endroit, des feuilles de papier jaunies par le temps laissent deviner des griffonnages indéchiffrables au verso, tandis qu’au recto apparaissent bien en vue des QR Codes que nous nous empressons d’enregistrer. Nous pouvons alors pénétrer plus profondément dans l’univers de Jack Warne, dans lequel l’objet-tableau, que nous abordons comme tout un chacun via sa surface, n’est que la première étape d’une expérience sensible qui dépasse de loin le stade habituel de l’appréhension d’une peinture, aussi enrichissante soit-elle.

Le titre de l’exposition aurait dû nous mettre la puce à l’oreille : « Blind at The Age of Four »n’est pas qu’une simple formule poétique ou ésotérique, elle renvoie à l’enfance de l’artiste et à l’affection qui l’a frappé dans son tout jeune âge le rendant partiellement aveugle et le poussant à développer une sensibilité particulière au son, à la musique. Cette maladie rare le rendra pareillement attentif aux moments partagés avec ses proches et réceptif à la petite « musique familiale » dont il n’oubliera rien au cours de sa formation artistique, lorsqu’il aura recouvré la quasi-totalité de sa vue. Une fois connecté au WiFi du lieu, smartphone en main, vous n’avez plus qu’à viser les peintures qui, miraculeusement, vont se mettre à s’animer et à déployer de courtes vidéos sur l’Instagram de l’artiste et qui « augmenteront la réalité » de ses peintures, en en faisant définitivement une fenêtre vers un au-delà de la surface, pulvérisant cette dernière pour vous transporter dans un vertige de sensations visuelles et sonores. Les vidéos en question sont issues de photos ou de films pris à l’époque où Jack était encore sous l’empire de sa maladie ; elles renvoient, sans que cela soit clairement identifiable, à des moments chargés d’émotion. On a l’impression que les couleurs se mettent à danser au son de la musique de Jack, ouvrant une autre fenêtre de lecture et une autre approche esthétique qui prolongent la peinture et l’augmentent donc.

Il faut avouer que ce qui se dégage de cette manipulation technologique a quelque chose de magique, d’inouï, mais aussi de parfaitement logique dans un monde où la technologie numérique a gagné tous les compartiments de notre conscience et de notre présence au monde, allant jusqu’à « marchandiser » nos émotions(2). Dans une époque où l’intelligence artificielle est de tous les débats concernant une possible dépossession de ce qui fait le cœur de la condition des hommes, la capacité de ces derniers à se servir de leur cerveau pour créer des contre-récits en résistant à l’emprise d’une technologie homogénéisante, l’utilisation qu’en fait un artiste comme Jack Warne semble nous réconcilier avec ces outils de dernière génération. Pour Anna Longo, qui a publié Le jeu de l’induction. Automatisation de la connaissance et réflexion philosophique(3), les artistes sont les seuls, avec les philosophes, à pouvoir proposer des applications qui n’aillent pas dans le sens d’une canalisation de l’IA à des fins uniquement utilitaires et commerciales.

Face à une telle rupture, la question que l’on est amené à se poser légitimement est la suivante : qu’est-ce que cette réalité augmentée apporte de plus à l’appréhension « habituelle » d’un tableau ? Il faut dire que la peinture de Jack Warne est déjà physiquement « augmentée », dans le sens où elle est le produit d’une multitude de techniques qui s’actualisent dans un objet palimpseste pouvant compter jusqu’à cinq épaisseurs différentes. Le cadre en aluminium, recouvert soit de mousse soit de moquette selon les projets, est à son tour enduit d’une épaisseur de plâtre dans lequel sera enfoui un morceau de rideau, avant que cet ensemble ne devienne le support d’une impression U.V. issue des expérimentations de l’artiste. Ce qui ne l’empêcherait pas dans le futur d’y ajouter de véritables touches d’acrylique, l’artiste n’étant pas opposé au geste canonique du peintre. La présence du rideau, dont les motifs font saillie, est d’une importance primordiale pour l’artiste qui est attaché à introduire dans ses productions des éléments vernaculaires, fragments d’un quotidien universel, au même titre que les carpettes usagées qui formaient le « tapis volant » qui le dissimulait aux yeux de son public lors de sa performance, ou encore ses papiers jaunis remplis d’écritures griffonnées sur lesquels sont imprimés les QR Codes. Les rideaux que Jack Warne intègre dans ses peintures lui donneraient presque une dimension proustienne, récurrence au fort quotient mémoriel et donc émotionnel…

Mais le travail de Jack Warne ne peut s’appréhender que dans un monde où la technologie numérique s’est banalisée et où l’IA est presque devenue un « outil en plus », et non pas un outil ultime dans les mains du peintre. D’ailleurs, ne peut-on le comparer au coup de pinceau que l’artiste ne renie pas le moins du monde ? L’avatar, que l’artiste a produit via la technologie, est entendu ici comme un vecteur entre le monde des arts plastiques et le monde de la musique dans lequel l’artiste évolue à parts égales. Gaunt est plus qu’un nom de scène, c’est un fantôme numérique qui prend la forme d’une armure médiévale, tour à tour habit de scène, protection symbolique et métaphorique, qui renvoie à la fragilité d’une enfance handicapée et aux dangers d’une double exposition scénique. Mais Gaunt est aussi le symbole d’une identité de plus en plus définie par le numérique, dépossédée de sa corporéité, un double spectral que l’artiste envoie en éclaireur hanter les limbes des mondes virtuels. Au pays de Shakespeare, cela n’a rien de surprenant… à Paris, l’artiste avait déjà convoqué la figure de l’élisabéthain, auquel il avait « demandé », via la sulfureuse application ChatGPT, de composer un nouveau sonnet : crime de lèse-majesté littéraire, tabou ultime — celui de toucher à la figure du plus illustre des poètes — ou bien tentative de ressusciter sa poésie ?

1 « Alors, je ferme les yeux », galerie Spiaggia Libera, Paris, 7.6 – 29.7.2023

2 Eva Illouz (dir.), Les marchandises émotionnelles. L’authenticité au temps du capitalisme, Paris, Premier Parallèle, coll. « Collection générale », 2019.

3 Anna Longo, Le jeu de l’induction. Automatisation de la connaissance et réflexion philosophique, Sesto San Giovanni, Éditions Mimésis, coll. « Art, esthétique, philosophie » ; 2022 ; cf. l’interview de l’autrice par Clémence Agnez dans ce même numéro de 02.

______________________________________________________________________________

Head image : Jack Warne’s Billboards, London, 2023. Courtesy of DIABOLICAL part of BUILDHOLLYWOOD.

- Publié dans le numéro : 104

- Partage : ,

- Du même auteur : Yan Tomaszewski, Alun Williams, Ben Thorp Brown, Mircea Cantor, David Horvitz,

articles liés

Gregory Sholette

par Ingrid Luquet-Gad

Vera Kox

par Mya Finbow

Agnieszka Kurant

par Sarah Matia Pasqualetti