Nicolas Roggy

Chaque peinture

Aucune des peintures de Nicolas Roggy ne porte de titre. Pour pouvoir en parler en leur absence (c’est-à-dire dans toute conversation qui ne se déroulerait pas dans son atelier en banlieue parisienne ou dans l’une de ses expositions, mais ailleurs dans l’espace, au téléphone, devant un pdf, ou encore sur Skype), il doit les désigner à partir d’un ensemble de coordonnées variables — leur format (grand ou petit), leurs couleurs, la complexité de leur composition éventuellement, leur degré d’épaisseur — ou d’un lieu dans lequel il les a exposées. Ce qui donne des formules du type : « la grande rose en paravent, la plus grande peinture de l’exposition à New York » ou « les peintures bombées de chez Triple V » ou « la peinture rose du stand, celle qui était la plus maniérée, la plus cheesy », « celle en forme de valise que j’avais faite pour Anton Kern » ou « la grande verte et rouge, la plus simple ». Il désigne ses peintures comme on le fait d’une personne dont on ignore le nom, dans une forme d’anthropomorphisme. « Je compare souvent mes peintures à des masques, explique-t-il, mais il serait plus juste de dire qu’elles se rapprochent de l’unité du masque.[1]»

Nicolas Roggy a développé une méthode de fabrication (c’est le terme qu’il emploie : il « fabrique » des peintures) qui consiste à ajouter des couches de matière plus ou moins denses (gesso, enduit, pigments, peinture, encres sérigraphiées, letraset) sur des supports en PVC ou en bois, parfois plats, et parfois en volume (bombés, ou décollés du mur). Cette montée en matière est parfois débridée (ce qui donne des peintures épaisses, très matiéristes), et parfois contenue. La symétrie est plus ou moins stricte. Les couches sont posées, poncées par endroits, ajoutées encore, à nouveau poncées. Le processus se répète.

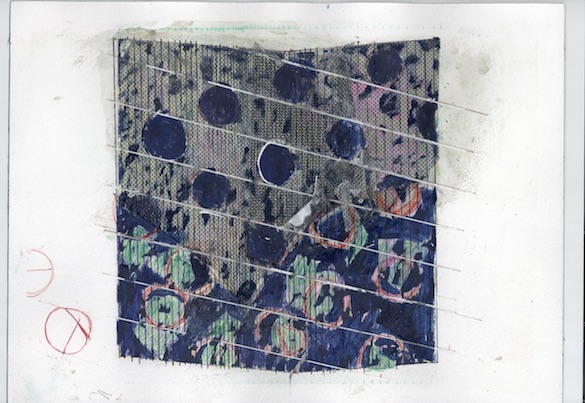

Nicolas Roggy, Sans titre, 2014.

Gesso, pâte à modeler, pigment, sérigraphie, sur PVC, 142 × 167 cm. Photo : André Morin ; courtesy Triple V, Paris.

Nicolas Roggy n’est pas de ces peintres qui explicitent leur rapport au médium à travers la répétition chaque fois différente d’un même motif (comme Josh Smith et ses poissons lippus). Chaque peinture repose sur un schéma visuel qui lui est propre. Elle est le résultat d’une expérience de fabrication qui n’obéit à aucun systématisme (la nature des supports qu’il utilise est d’ailleurs changeante). Ses couleurs, son épaisseur, sa composition sont des paramètres toujours variables, comme le degré de confusion et d’hybridation. Il pense également ses expositions hors de toute formule et ne travaille pas en série. Pour les pièces qu’il a produites pour le stand de Martos Gallery à la foire lndependent de Bruxelles en avril 2016, il a développé un principe qu’il décrit comme « hystérique[2] », chaque pièce étant une proposition affirmée, réalisée sur un temps long, une direction possible pour la peinture s’insérant dans un ensemble hautement scénographié. Pour sa participation au festival UNdocumenta à Gwangju en mai 2016, il a travaillé plus vite, en peignant en une soirée et sans trop de détails, un ensemble de tableaux noirs, très matiéristes, installés ensuite sur des cloisons préparées à l’avance. Pour l’exposition que Bob Nickas organise à l’été 2016 autour de pièces de Jean Prouvé, il a travaillé à partir de formes trouvées chez le designer. Mais cette appropriation de formes prélevées dans le réel est plus que rare dans ses œuvres.

Ses peintures ont donc ceci de déstabilisant qu’elles ne créent aucune habitude chez celui ou celle qui les regarde. Une idée de la peinture se développe à chaque fois, une possibilité parmi des milliards d’autres s’actualise dans une proposition, qui amène une nouvelle expérience, et une surprise. On pourrait donc commencer en disant que ses peintures sont toutes abstraites, toutes très différentes et toutes parfaitement autonomes. Aucun titre, aucun discours ne vient les charger d’une quelconque signification préalable. L’artiste se refuse d’ailleurs à orienter leur lecture par des analyses trop didactiques (« les œuvres ont toujours un discours potentiel, mais je préfère ne pas le dévoiler, par superstition, de peur que la peinture ne perde alors son autonomie. [3] ») Ainsi, le discours qu’il développe à leur propos n’est pas analytique mais raconte l’histoire et la méthode de leur fabrication, décrit les effets qu’il utilise (le mat / le brillant / le métallique, le jeu avec les échelles sculpturales ou architecturales, le chromatisme) ou sa romance avec les matériaux. Il insiste toujours sur sa volonté de laisser le spectateur libre de les regarder et les comprendre comme bon lui semble. Cela se traduit stylistiquement dans la superposition des couches : souvent, c’est le blanc qui forme la dernière couche, une inversion du processus traditionnel qui offre à la fin aux regardeurs un espace ouvert de projection. Il veut fabriquer des peintures « qui laissent tranquille[4] ».

Chacun y voit donc ce qu’il veut y voir. On pourra soutenir comme Sharon Butler que la peinture de Nicolas Roggy rend visibles nos usages de l’Internet[5] (une analyse pour le moins étonnante, et qu’il dément formellement). Ou qu’il développe un travail qui reflète la vie moderne, comme pouvait le laisser supposer le titre de l’exposition « The Painter of Modern Life » organisée à New York au printemps 2015 par le curateur indépendant américain Bob Nickas, dans laquelle il montrait plusieurs peintures.

Ainsi, à la manière dont on peut regarder une peinture abstraite de Christopher Wool comme la représentation réaliste du New York des années 1980-90 (Wool a d’ailleurs mené un travail photographique sur NY), il serait possible d’envisager les œuvres de Nicolas Roggy comme des traductions picturales de l’expérience visuelle, physique, et émotionnelle, qui consiste à vivre et travailler aujourd’hui dans le nord de Paris, entre La Courneuve et Aubervilliers, dans un Paris suburbain, chaotique, post-industriel et en perpétuelle construction (si la plupart de ses œuvres sont pensées pour le cadre du white cube, il songe d’ailleurs aujourd’hui à réaliser des peintures de rue, des peintures pour la rue). On trouve dans ses peintures des signes qui renvoient à cet environnement urbain : le vert pâle qu’il utilise si souvent évoque ainsi la couleur du métro parisien mais aussi les plaques de placo ignifugé, et ses couleurs ont plus généralement ceci en commun qu’elles ne sont pas des couleurs de la communication mais celles de la signalisation et de la construction, les fluos et le rouge renvoyant aux chantiers et aux routes, le blanc et le grisâtre aux enduits, au ciment. Nicolas Roggy fabrique des peintures. Alors, la poussière des rues, des usines et des chantiers se confond avec celle qu’il génère lorsqu’il ponce la surface de ses peintures, et qui recouvre les moindres recoins de son atelier.

Nicolas Roggy, Sans titre, 2014.

Gesso, pâte à modeler, pigment, sérigraphie sur PVC, 80 × 89 cm. Photo: André Morin ;

courtesy Triple V, Paris.

Dans sa review de « The Painter of Modern Life », le critique du New York Times Ken Johnson semblait fâché du décalage entre le titre de l’exposition et ce qu’il y avait trouvé : « Avec son titre, emprunté à un essai de Baudelaire, vous pouviez supposer que “Le peintre de la vie moderne” offrirait une alternative aux approches abstraites et conceptuellement auto-réflexives qui sont dominantes dans la peinture aujourd’hui[6] ». Il continuait en décrivant l’exposition comme « vivante et stimulante » mais avait du mal à dissimuler qu’il était resté sur sa faim. « Elle n’a pas grand chose à voir avec la vie, telle qu’on la conçoit habituellement ». Comprendre : aucune des soixante-dix œuvres de l’exposition n’avait livré clé en main à Ken Johnson les secrets de la vie moderne à la manière des thématiques du nouvel examen du code de la route (sous-entendu : Oh non, encore de l’abstraction déconstruite ! Vite, une image de peinture figurative en illustration !).

Mais si l’on considérait justement que le titre de l’exposition tenait ses promesses ? Et que des peintures qui se focalisent, comme celle de Nicolas Roggy, « sur les aspects formels et processuels comme les surfaces, les formes, la répétition, la couleur, et les matériaux à la sensualité affirmée[7] » sont tout aussi aptes qu’une photographie représentant des violences policières contre des étudiants, ou un montage vidéos d’images trouvées sur le web, à traduire la vie moderne ? « Tout l’art contemporain, donc, sans la moindre garantie de postérité, est en un sens pré-historique, explique Nickas. Laissez les œuvres, l’une après l’autre, vous convaincre que ce domaine visuel reste excitant à explorer, et que la production d’images ne peut s’empêcher de définir notre époque. Après tout, les artistes sont à la fois des observateurs et des re-créateurs de la réalité[8] ».

Une autre possibilité d’interprétation, pas très éloignée de cette hypothèse réaliste, serait celle de son galeriste Vincent Pécoil, qui voit dans le travail de Nicolas Roggy « une allégorie abstraite : une image brouillée, déformée, de la confusion du monde environnant[9] ». Et en effet, ses peintures mettent en scène un désordre familier, des oppositions entre des principes formels et conceptuels contradictoires, l’épaisseur et la planéité, la géométrie et l’accident, le mécanique et le gestuel, la construction et la destruction, la délicatesse et la rudesse, et même le populaire et le savant (Roggy citant en référence d’une de ses dernières peintures à la fois une œuvre de Paul Thek et des illustrations d’Erté, qui produisait dans les années 1930 de précieux costumes de scène et des décors de ballet). C’est l’un des enseignements de la peinture de Nicolas Roggy que de réaffirmer que l’abstraction picturale la plus pure peut, justement, transcrire visuellement nos expériences quotidiennes. Pas seulement parce qu’elle emprunterait son abstraction à celle du monde environnant (celle de la finance, des formes architecturales, des relations sociales, des flux de données) mais parce qu’elle met en scène par les moyens de la peinture une confusion entre des principes et des aspirations contradictoires que nous expérimentons à chaque instant, et qui est d’abord mentale. En ce sens, la peinture de Nicolas Roggy est expressive, sinon expressionniste.

Nicolas Roggy, Sans titre, 2014.

Primer, pigments, peinture acrylique, pâte à modeler, transfert impression jet d’encre sur PVC, 36 × 44 cm.

Courtesy Martos gallery.

Une caractéristique jusqu’ici peu commentée de son travail est le lien fort qu’il entretient au dessin, au collage et à l’assemblage. Cette étape de production était déjà présente lorsqu’il était étudiant aux Beaux-Arts de Nantes (avec les We are the Painters, ou Florian et Michael Quistrebert, à la peinture desquels on compare souvent la sienne, bien que leurs enjeux soit très différents, beaucoup plus processuels chez Roggy). Il réalisait alors des collages à partir de prospectus de supermarchés et produisait des sculptures à partir de morceaux de piano trouvés en déchetterie, peints et assemblés. « Pour certaines peintures, je dessine, explique-t-il aujourd’hui. Je réalise un croquis sur lequel je colle des patterns, puis que je reproduis à grande échelle. Les tableaux très construits sont d’abord faits comme des dessins. Enfin pas systématiquement.[10] » Le degré de ressemblance entre le dessin sur papier et le tableau est d’ailleurs assez troublant (ce qui vient contredire l’idée qu’il produirait une peinture toute spontanée ; d’ailleurs le dessin évolue en même temps qu’il réalise la peinture, avec la peinture). Il puise aussi dans une banque d’images personnelles, qui réunit des vieilles planches d’alchimie, des illustrations, des choses décoratives, des éléments matériels, du mobilier. « J’imprime des feuilles, je les superpose. Je m’attache à un élément de l’image, que je grossis. Je joue avec des parties d’objets, mélangées avec des parties de costume, de patterns, et parfois même des œuvres[11]. »

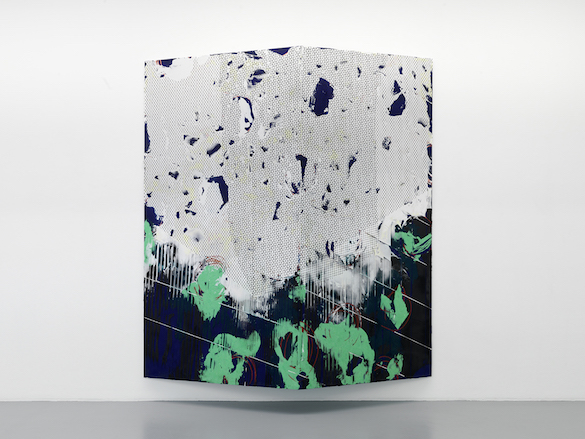

Nicolas Roggy, Sans titre, 2015.

Gesso, pigments, pâte à modeler, sérigraphie sur PVC et structure métallique 236 × 200 cm.

Photo : André Morin ; courtesy Triple V, Paris.

Ces dessins ne sont jamais montrés, ils ont pour la plupart été donnés, ils sont perdus, ou invisibles. Mais ils disent quelque chose de la nature de son travail. Comme un collage qui peut intégrer les éléments qui le composent, dans un ordre plus grand, ou au contraire exhiber fièrement la dimension hétérogène de ces éléments, chaque peinture de Nicolas Roggy offre l’image tranquille du désordre.

1 Propos recueillis par Laetitia Chauvin, « TOUTES les peintures. Nicolas Roggy », Code 2.0, n°9, Automne 2014.

2 4 10 11 Propos issus d’un entretien Skype avec Nicolas Roggy, mai 2016, non publié.

3 Propos recueillis par Laetitia Chauvin, « TOUTES les peintures. Nicolas Roggy », art.cit.

5 Sharon Butler, « The Painter of Modern Life, command-z, and the resurgence of abstraction », Two Coats of Paint, 6 avril 2015 http://www.twocoatsofpaint.com/2015/04/the-painter-of-modern-life-command-z.html

6 http://www.nytimes.com/2015/03/13/arts/design/the-painter-of-modern-life-at-anton-kern-gallery.html

7 Idem.

8 Bob Nickas, The painter of modern life, texte de présentation de l’exposition, Galerie Anton Kern, avril 2015 http://www.antonkerngallery.com/exhibit/the-painter-of-modern-life/press_release

« All contemporary art, then, with no reliable guarantors for posterity, is in a sense pre-historic. Let the works, one at a time, convince you that this visual realm remains a compelling place to explore, and that picture-making can’t help but define our time. After all, the artists are both observers of and re-makers of reality. »

9 Vincent Pécoil, à propos de l’exposition « Difficult to Smell What Happened Today », mai-juillet 2013

http://www.triple-v.fr/#exposition49

- Publié dans le numéro : 78

- Partage : ,

- Du même auteur : Ed Atkins, Mélanie Gilligan, Marc Leckey resident,

articles liés

Gregory Sholette

par Ingrid Luquet-Gad

Vera Kox

par Mya Finbow

Agnieszka Kurant

par Sarah Matia Pasqualetti