Paul Maheke

Le problème est que nous ne savons pas qui nous désignons vraiment lorsque nous disons : « nous ». Des environnements bercés par un clapotis symbiotique de Paul Maheke émerge cette phrase, qui se propage et s’altère à travers ses trois dernières expositions monographiques. Berlin, Londres, Paris : trois volets comme autant de chambres d’écho en enfilade, où la clameur se renforce à mesure que la lettre s’émousse. Encore un peu plus désessentialisée par la traduction française que nous lui inventons, la phrase apparaît originellement imprimée sur un tissu tendu sur des barres en fer : the problem is that we don’t know whom we mean when we are saying we, lit-on ainsi sur l’une des œuvres de l’exposition « What Flows Through and Across » à Assembly Point à Londres. Coupée nette sur ses bords, la lettre s’évade déjà, indiquant que ce qu’il se passe d’essentiel est mobile, à la marge – renouant le flirt avec le « parergon », le bord du cadre, cher au Derrida de La Vérité en Peinture. Après un passage par le project-space Center à Berlin avec « In Me Everything is Already Flowing », la dernière station du projet atterrit à Paris. À la galerie Sultana, où se tenait ce printemps « Acqua Alta », le « nous », cette fois, s’est évaporé encore un peu plus. La phrase sert de titre à l’une des pièces qui présente, dans un cube transparent posé au sol, des parcelles de presque rien. Mais parmi tous les presque riens dont l’art raffole, il faut préciser : ce presque rien là est éminemment contemporain, parvenant à évoquer la matière du temps en quelques résidus de cheveux synthétiques et de coulées de résine.

Paul Maheke parle des nouvelles identités augmentées et déterritorialisées. De la plasticité post-industrielle et des géographies subjectives d’un « nous » parcellaire et précaire, qui peut-être lui-même ne s’éprouve pas encore comme tel. Né en 1985, formé aux Beaux-arts de Cergy, passé par Montréal avant de s’installer à Londres où il vit et travaille depuis deux ans, l’artiste hérite de tout un corpus de théories qui s’emparent des notions d’altérité et d’exotisme. Son parcours personnel, d’ailleurs, tendrait à refléter leur circulation : de l’hégémonie de la pensée hexagonale des années 1970, d’un corpus articulé autour de grands maîtres comme Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze et Felix Guattari, on glisse insensiblement vers les foyers anglo-saxons des années 1980-90, moins liés à un lieu qu’à un idiome globalisé, la langue anglaise, dont émergent des figures repères – et stellaires : Judith Butler, Gayatri Spivak ou Stuart Hall. Cette grande migration, Paul Maheke en garde des « bonnes fées », des puissances agissantes dont on perçoit l’empreinte dans son vocabulaire : « Certain-es auteurs me suivent depuis longtemps : Audre Lorde, Derek Walcott, Paul Preciado, Susan Sontag mais aussi Georges Bataille et James Baldwin », concède-t-il ainsi, avant de s’empresser de préciser : « Je fais toujours attention que ces références ne viennent pas enfermer ou appuyer de trop près la pensée qui a vu émerger les œuvres. J’utilise très souvent un registre et un mode d’adresse volontairement elliptique, quasi poétique ». Car la force de son travail est bien de tenter de mettre à jour l’héritage féministe et post-colonialiste qui, sans en nier la portée, ont d’une part été formulés à une époque qui n’est plus la nôtre et surtout, ont fini par se transformer à leur tour en arguments d’autorité.

« La parole et la pensée qui circonscrivent mon travail partent de là, et je suis toujours très explicite là-dessus quand on me donne la parole. Mais ce qui m’intéresse c’est avant tout de reformuler ces discours et par là, ouvrir la voie à de nouvelles perspectives au sein de ma pratique », enchaîne-t-il. D’où l’intervention dans son dernier cycle d’expositions d’un nouveau corpus, en même temps qu’un nouveau trope visuel afin de tenter de s’échapper de ces motifs, en même temps que de « développer un nouveau lexique pour penser les identités en dehors des identity politics » : l’eau. Et plus précisément, l’aquaféminisme, mouvance poético-philosophique découverte au détour d’un texte d’Astrida Neimanis. Dans son livre Bodies of Water (2017), l’universitaire australienne, nourrie des textes de Luce Irigaray, Maurice Merleau-Ponty et Gilles Deleuze, développe une phénoménologie posthumaniste féministe, cherchant à réinscrire autant que possible le corps dans une continuité à l’environnement. On le voit : difficile de ne pas retomber dans l’étiquetage en série pour décrire cette nouvelle sensibilité. La portée expressive de son œuvre, qui construit un imaginaire plutôt qu’une architecture conceptuelle, on en prend la mesure en pénétrant dans la galerie Sultana : l’espace est baigné d’une lueur rouge amniotique, des tentures fluides gomment les angles droits, et à en croire les gouttelettes stagnant sur les surfaces lisses, tout est déjà en voie de liquéfaction. « Faire référence à l’eau – un élément qui entoure et constitue nos corps – comme d’une matière féministe, politique et poétique, c’est clairement une stratégie que j’ai adoptée pour définir d’autres voies et perspectives pour parler de ces disempowered bodies, sans retomber dans les écueils de la victimisation et de l’exotisme. »

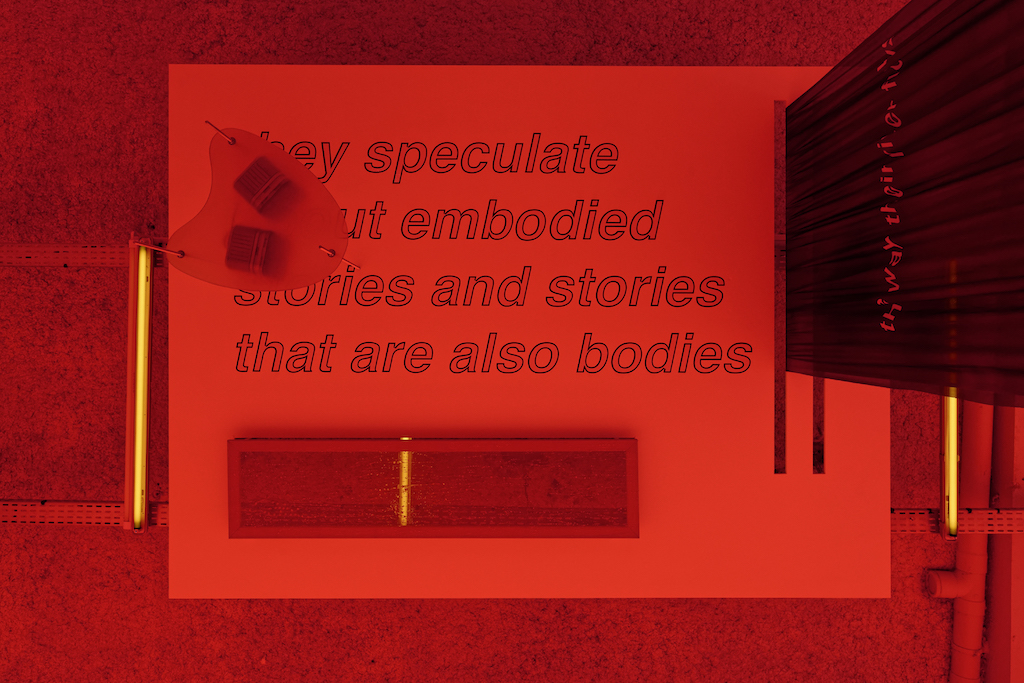

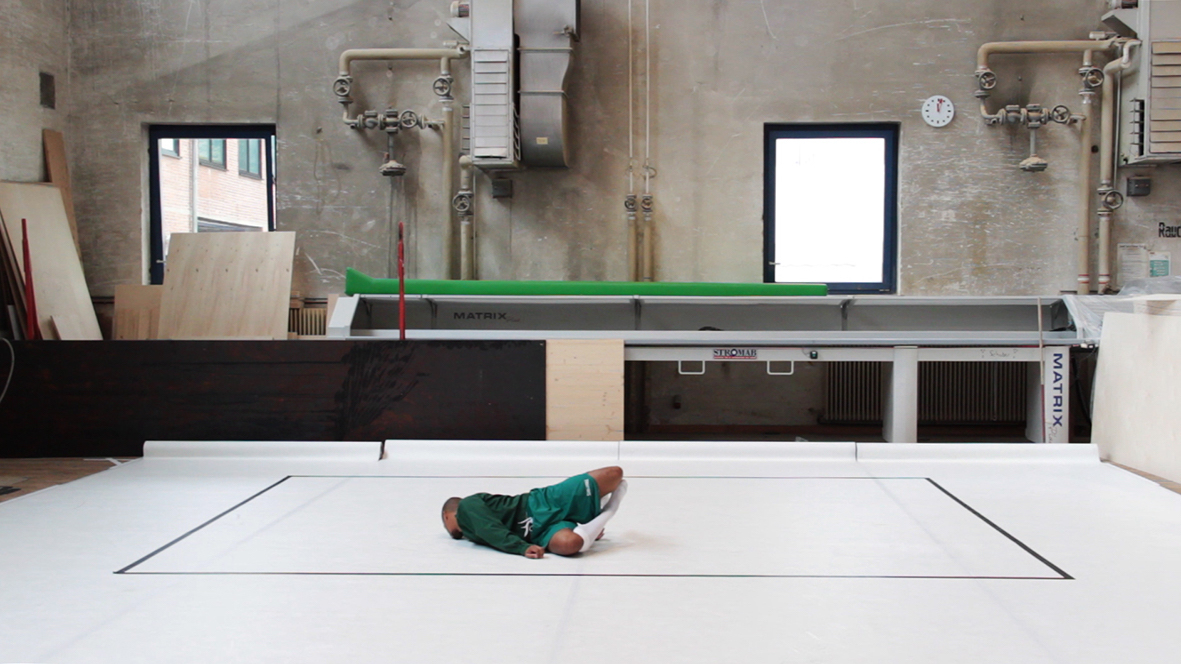

Paul Maheke, What Flows Through and Across, 2017. Répétition, Assembly Point, London. © Paul Maheke. Courtesy Sultana, Paris.

Revenons à la lueur rouge évoquée : enveloppante comme un liquide amniotique, mais également comme les lampes inactiniques des laboratoires de développement photo. Là, dans la chambre noire, l’image n’est pas encore figée ; immergée au fond du bac, elle reste suspendue à un devenir possible, encore indéterminée. Chez Paul Maheke, ce qui frappe est aussi l’absence d’images. Contrairement à nombre d’artistes de sa génération travaillant autour du thème de l’identité, le traitement ne passe pas par l’hybridation ou le détournement d’images préexistantes. Danseur autodidacte, la performance occupe une part prépondérante dans son travail, et transparaît également dans la manière de concevoir ses installations – qui, précisons, fonctionnent de manière autonome sans être suspendues à une activation possible. Plus que la production et la circulation des images, ce sont « les régimes de pensée et les politiques » qui viennent étoffer la réflexion de celui qui se dit « presque épuisé face aux images, et encore plus par ce qu’elles apportent avec elles ». Et d’expliquer : « J’essaie de faire en sorte que ma pratique s’échappe de certains tropes ; parce que le corps Noir est souvent représenté à travers une histoire de la violence (esclavage, projet colonial, violences urbaines et domestiques, pauvreté, etc.) ; parce que ces tropes renforcent des constructions culturelles obsolètes et parfois oppressives ; mais aussi et surtout qu’ils nous rassurent – même si quand je dis “nous” je ne suis pas bien sûr de savoir de qui je parle. »

D’où cette présence du texte-image, qui à vrai dire n’est ni l’un ni l’autre : ni texte ni image. Plissant, ployant, coupée ou immergée, l’écriture est une « archi-écriture » au sens que Derrida, encore lui, a pu lui assigner : une archi-écriture qui est celle de la trace, avant l’arrivée du mot et du logocentrisme qu’il entraîne immanquablement ; qui ouvre un espacement dans le temps comme dans la parole ainsi qu’une ouverture à la première extériorité rencontrée en la figure de l’autre. « Les textes, dans cette série de trois expositions solo, ont joué un rôle fondamental. J’en ai écrit certains et emprunté d’autres ; à Luce Irigaray, à Astrida Neimanis. Ici, il agit davantage comme une façon d’ouvrir le travail à une série de possibles, à des ailleurs ; quelque chose qui serait presque de l’ordre de la porte de secours. J’essaie toujours de faire en sorte que ces citations ou fragments soient intéressants plastiquement. Chez Sultana, et d’ailleurs dans les trois expositions, les sculptures sont quasiment des prétextes pour que ces textes apparaissent. Elles ont la fonction de display ou de contenant (container) pour pouvoir montrer ces mots ». Moins déterminé par l’imaginaire collectif, le texte permet, comme la performance, de laisser entrouverte la porte d’un type de compréhension qui ne serait plus cognitif mais émotif, sensuel et poétique. Plutôt que de représenter, il s’agit alors davantage d’exprimer ; d’éprouver plutôt que de comprendre – ou du moins, de « n’essayer de comprendre qu’après avoir déjà éprouvé ».

Paul Maheke, In Me Everything is Already Flowing, 2017. Vue d’installation, Center, Berlin. © Paul Maheke. Courtesy Sultana, Paris.

Surtout, cette écriture fragmentaire, qui procède par circonvolutions et se tapit dans les marges, oblige d’emblée à effectuer un certain parcours dans l’espace. Contrairement à des images, ou même à la matérialité tridimensionnelle de la sculpture, l’écriture oblige à aller voir de près : même lorsqu’elle est déconstruite, la phrase impose qu’on la déchiffre, alors qu’un regard circulaire balayant la pièce suffirait à embrasser un panorama non textuel. Se coulant au sol, au plafond et dans les recoins, les impressions textuelles de Paul Mahueke obligent également le spectateur à prendre conscience de l’expérience d’un espace. Car ces histoires, bien sûr, sont déjà incarnées, comme on le lit en levant la tête : « Ils spéculent sur des histoires incarnées et des histoires qui sont aussi des corps » (« They speculate about embodied stories and stories that are also bodies »). Cette donnée d’un espace déjà pénétré des réseaux de pouvoir et de savoir, des motifs d’exclusion et de violence qui agit comme une toile de fond à la perception d’une œuvre quelle qu’elle soit traverse tous ses projets. « La question très pragmatique de comment éviter ou atténuer ces violences sociales qui m’atteignent partout ailleurs, déjà, et opèrent aussi au sein du white cube, m’a poussé à reconsidérer les conditions dans lesquelles je montre mon travail. C’était à un moment où je performais beaucoup, pour des institutions et espaces d’art dont le public est à prédominance blanche. Ces situations ont parfois généré une certaine violence (sociale et métaphorique) que je n’avais pas anticipée. »

« Acqua Alta », 28.04— 17.06.2017, galerie Sultana, Paris

« In Me Everything is Already Flowing » (cur. Room E-1027), 15.12.2016—12.02.2017, Center, Berlin

« What Flows Through and Across », 17.01—25.02.2017, Assembly Point, London

(Image en une : Paul Maheke, In Me Everything is Already Flowing, 2017. Vue d’installation, Center, Berlin. © Paul Maheke. Courtesy Sultana, Paris.

- Publié dans le numéro : 82

- Partage : ,

- Du même auteur : Gregory Sholette, Dena Yago, Simon Fujiwara, Michael Rakowitz, Neïl Beloufa,

articles liés

Biennale Son

par Guillaume Lasserre

Lou Masduraud

par Vanessa Morisset

Bharti Kher

par Sarah Matia Pasqualetti