Pieter Vermeersch

Pieter Vermeersch aime définir ses peintures monochromes comme « un point final à l’articulation linguistique[1] ». C’est sans doute pour ça que se livrer à une critique de son œuvre est loin d’être un exercice facile. En effet, dans l’univers pictural de Vermeersch, tout discours théorique est ramené à son degré zéro. Comme il l’évoque à plusieurs reprises, sa préoccupation principale est de se confronter à l’essence même de la peinture2. En parlant de son approche, il fait référence à une série de huit petits tableaux (8 Paintings, 1999) qu’il considère comme un manifeste et que l’on retrouve à l’entrée de la première grande exposition monographique que le M-Museum de Louvain lui consacre. Chaque tableau représente la même image banale et brumeuse d’un pare-brise et d’un essuie-glace photographiée par l’artiste. Ce qui intéresse Vermeersch, c’est l’acte de reproduction mécanique et objective de cette image qu’il peint de manière répétitive et quotidienne. Un point de départ, il l’avoue, légèrement « dogmatique[2] » mais nécessaire pour s’éloigner de l’illusion romantique de l’artiste enclin à susciter des sentiments dans l’âme des spectateurs.

Les effets que son travail est susceptible de générer dans l’esprit du regardeur ne rentrent guère en compte dans sa démarche artistique. Son objectif principal est d’arriver à formuler une sorte de Nouvelle Objectivité, un langage pictural impersonnel et presque mathématique. Ce qui n’empêche pas la spontanéité du geste de remonter à la surface de cette série de tableaux qui, malgré leur forte ressemblance, sont tous différents les uns des autres.

Plus le peintre s’acharne dans ce travail de reproduction à l’identique, plus la tâche s’avère impossible, rendant manifeste son propre échec. Si cette série est fondamentale pour comprendre la tension qui traverse tout l’œuvre de Vermeersch, saisi entre objectivité et subjectivité, pondération et impulsivité, elle fonde aussi son intérêt pour l’idée, issue de la Renaissance, du tableau comme fenêtre idéale et transparente, ouverte sur le monde.

Au sein de 8 Paintings la fenêtre demeure un objet concret et presque banal mais elle assume, dans la production successive de Vermeersch, une connotation plus conceptuelle et métaphorique. Ce qui intéresse l’artiste, et qu’il regarde depuis les fenêtres de sa peinture, n’est pas le monde des objets et des humains mais l’espace interstitiel entre les deux, le vide qui permet au plein d’exister.

Parmi les grands portraits de l’histoire de l’art, il est particulièrement attiré par ceux dans lesquels les personnages semblent flotter dans un espace indéterminé comme chez Rembrandt, Goya, Velasquez ou encore chez Manet. Vermeersch décide de photographier ces tableaux et de les repeindre en se concentrant exclusivement sur les arrière-plans vides. En renversant la hiérarchie entre premier et arrière-plan, il fait de ces espaces inhabités l’objet principal de sa peinture.

Si les portraits des anciens

maîtres inspirent une partie de ses monochromes, c’est, dans le cas d’autres

toiles, le périmètre de son écran de portable qui définit le contenu du cadre.

Dans les deux cas, la photographie est à l’origine de l’abstraction chromatique

au sein de laquelle le rapport au monde matériel demeure fondateur. Ainsi, la

série d’œuvres photographiques résolument abstraites présentées à proximité de 8 Paintings répond à la nécessité de

créer un rapport dialectique entre réalité et abstraction, deux dimensions que

Vermeersch ne cesse de mettre dos à dos. C’est sans doute cet ancrage dans le réel,

véhiculé par le médium photographique, qui lui fait prendre ses distances avec

le travail de peintres tels que Barnett Newman et Mark Rothko, auxquels son

œuvre a souvent été comparée. Leur abstraction, aux yeux du peintre belge, est

trop « subjective », puisqu’elle convoque une dimension métaphysique

et spirituelle dont il cherche à s’éloigner. Le but de son abstraction

hyperréaliste — étiquette qui a été souvent apposée à son travail — est

de confronter le regardeur à un espace objectif, voire prosaïque. En regardant

les parfaits dégradés qui l’ont rendu célèbre, on retrouve moins l’image d’une

réalité supérieure que celle d’un quotidien transfiguré par une poésie de

couleurs et de lumières. Dans sa complexité et son insaisissabilité, il y a

quelque chose qui rend son travail tout à coup plus accessible : il n’y a rien

à voir ni à comprendre, aucune dimension métaphysique à dénicher mais plutôt

une expérience esthétique à réaliser.

C’est ce que propose l’exposition

monographique du M-Museum où Vermeersch ne se limite pas à un accrochage de ses

pièces mais prend possession des espaces à travers des interventions

architecturales monumentales et des peintures murales composées de transitions

graduelles de couleur. La première salle, dominée par une couleur enrobante qui

passe imperceptiblement du blanc au rose, est traversée par un mur à l’aspect

brut. Ce dernier s’étend à la deuxième salle en créant un subtile dialogue avec

l’espace qui n’est pas sans rappeler les sculptures minimalistes de Richard Serra.

Le long du parcours, nous sommes enveloppés par d’autres peintures murales,

cette fois dans les tons bleu et jaune. Si d’un côté, ces peintures

monumentales renvoient à l’idée d’un lent et imperceptible écoulement du temps,

de l’autre, elles empêchent le regard de se poser sur un point spécifique en le

forçant à passer d’une tonalité à une autre dans une sorte de boucle infinie et

frénétique. Le passage extrêmement subtil entre les différentes tonalités de

couleur peut sembler le fruit d’un geste spontané et intuitif bien qu’il soit

le résultat d’un calcul très méticuleux. Pour réaliser ces dégradés, la surface

a été subdivisée en 130 champs chromatiques, chacun d’une teinte plus foncée

que la précédente. Pour Vermeersch, ces peintures rendent manifeste l’intention

qui est à la base de toute sa production : celle non tant de se focaliser sur

un thème en particulier que sur un modus

operandi spécifique qui se matérialise dans une approche presque

mathématique de la construction de l’image.

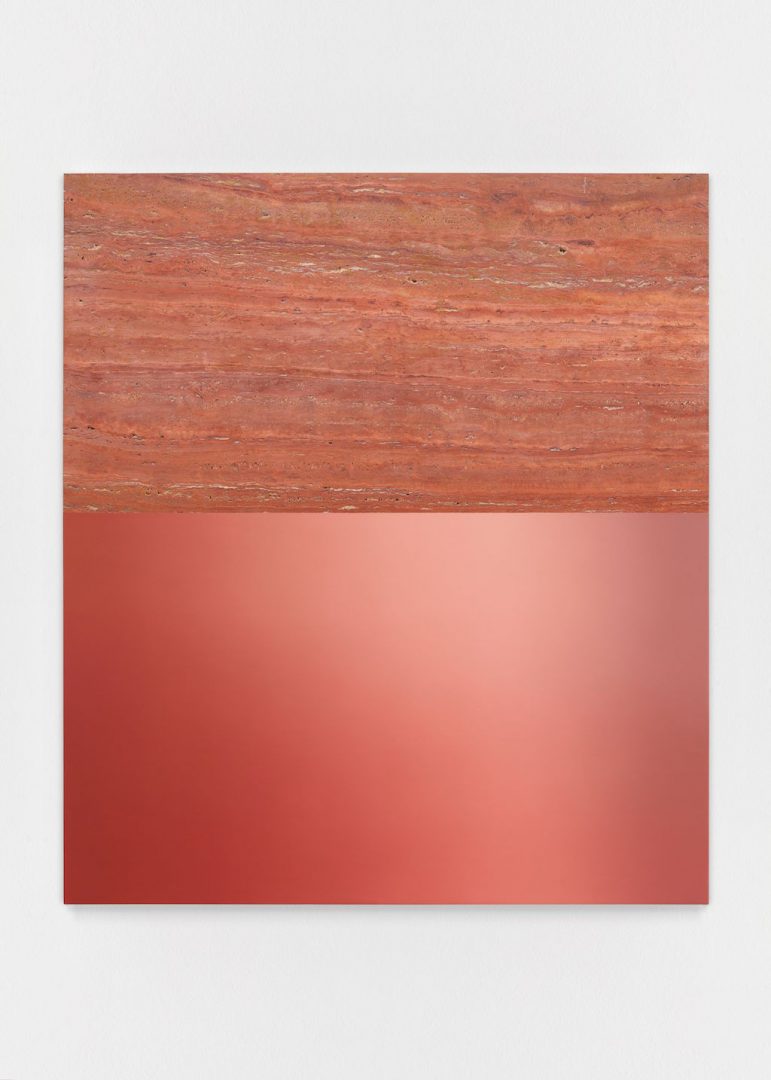

Toutefois, malgré la recherche déclarée d’un résultat dénué de toute composante

subjective, la tension entre objectivité et geste spontané qui anime la série

de 8 Paintings refait surface dans

les œuvres sur marbre et les tableaux raclés que l’on retrouve dans la suite de

l’exposition. L’écorchure du tableau assume ici des proportions monumentales

car Vermeersch se livre à une attaque directe de la surface du mur, en confiant

au hasard et à l’impulsivité du geste la tâche de créer une forme nouvelle et

inédite à l’intérieur de la peinture murale. Toute aussi hasardeuse est

l’intervention de l’artiste sur la série de surfaces en marbre qu’il réalise à

partir de 2014. Le marbre est une roche issue de métamorphoses tectoniques

millénaires qui en déterminent la trame complexe et figurativement proche de

celle d’un paysage naturel. Sur de telles surfaces recelant une dimension

temporelle de type cosmique, Vermeersch ajoute une nouvelle couche, celle du

présent, faite d’empreintes digitales et de coups de pinceau fugaces. Ainsi, la

dimension éphémère de l’artiste se cristallise sur une matière qui est avant

tout mémoire de temps géologiques extrêmement lointains.

Traversant tout l’œuvre de

Vermeersch, ce contraste entre une attitude extrêmement objective et une

spontanéité qui inévitablement remonte à la surface se répand également dans

l’expérience perceptive du regardeur. La perfection presque mathématique dans

l’usage des couleurs est tout aussi indéniable que l’accablante sensation

qu’elle provoque, proche de ce que Edmund Burke aurait pu définir comme

l’expérience du sublime[3] :

un sentiment d’infinitude aussi bien spatiale que temporelle qui nous saisit.

Le fait que Vermeersch considère cela comme un cadeau accidentel provenant

d’ailleurs et non de sa propre intention, n’enlève rien aux sensations sublimes

que l’on peut ressentir. Vermeersch nous place face à un vide infini, vide

qu’évoquent les sculptures qui clôturent l’exposition du M-Museum. Au mur,

trois socles en bois nous donnent à voir leur intérieur vide tapissé de

précieuses couleurs métalliques. Ils semblent nous suggérer que le vide n’est

pas juste le rien mais ce qui permet aux choses d’exister, selon un principe

cher à la philosophie orientale. Comme le disait Zhuangzi, l’un des pères du

taoïsme : « malgré le fait que les pieds de l’homme n’occupent qu’un petit

espace sur la terre, c’est grâce à tout l’espace qu’ils n’occupent pas que

l’homme peut marcher sur la terre immense[4]. »

[1] Ed Schad, « Contre le vide : l’œuvre de Pieter Vermeersch », in Pieter Vermeersch, Paris, dilecta, 2015, p. 111.

[2] « to bring the reality of light and color to life in the most basic possible way », « Spontaneous Dogmatism », Dieter Roelstraete interviews Pieter Vermeersch, in Work in Progress I > III, Paper Kunsthalle, 2005, https://www.pietervermeersch.be/texts.htm

[3] Edmund Burke, Recherches philosophiques sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, 1759.

[4] Zhuangzi, le Zhuāngzǐ, vers 300 av. J.-C.

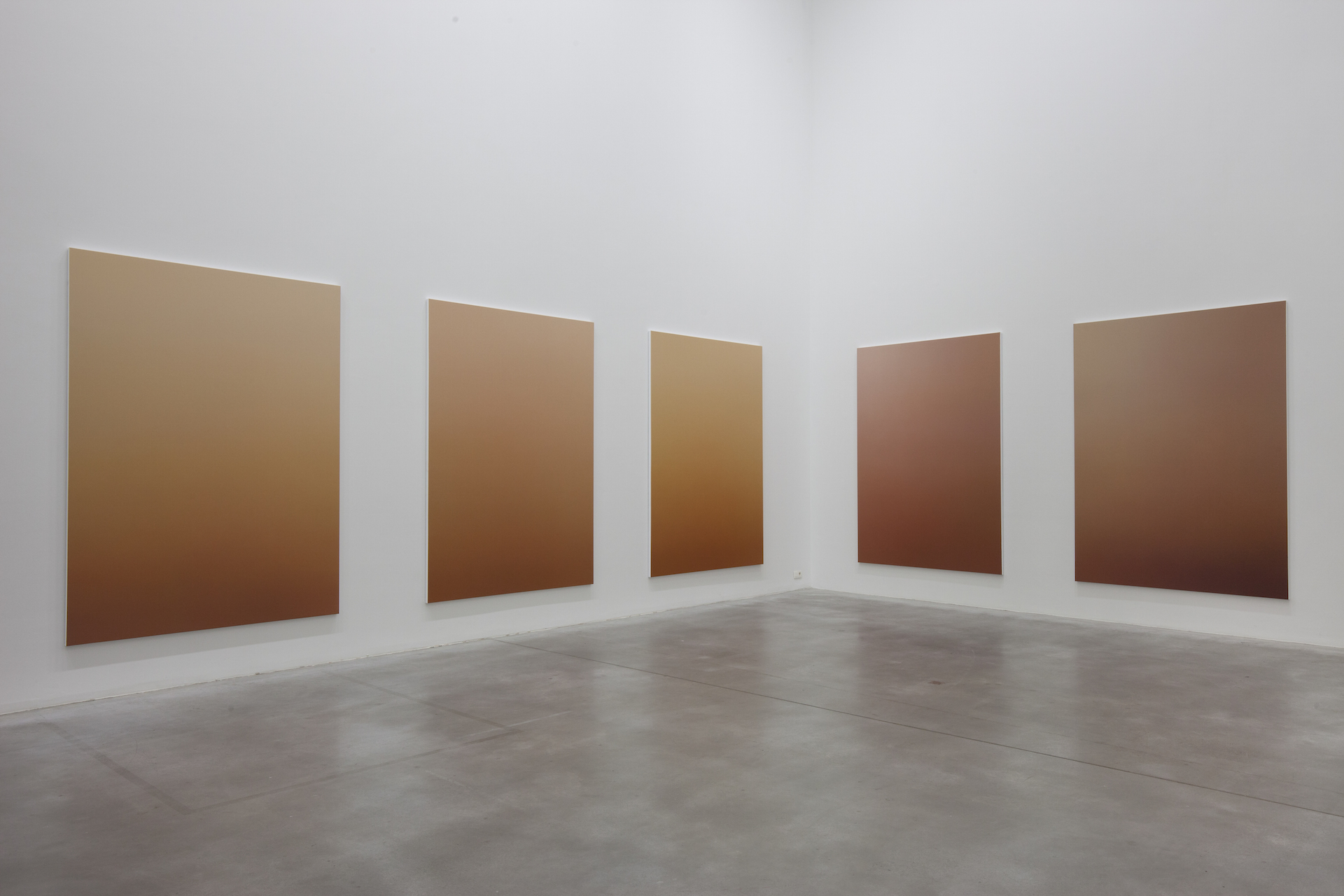

Image en une : Pieter Vermeersch, Sans titre, 2019. Huile sur toile, 230 × 170 cm (× 5). Courtesy galerie Greta Meert, Bruxelles.

- Publié dans le numéro : 90

- Partage : ,

- Du même auteur : Caroline Mesquita, Les frères Quistrebert,

articles liés

Biennale Son

par Guillaume Lasserre

Lou Masduraud

par Vanessa Morisset

Bharti Kher

par Sarah Matia Pasqualetti