Bouchra Khalili

Comment ne pas tomber dans l’esthétisation de la lutte ? Comment ne pas servir d’alibi et de cache-misère aux réalités de la racialisation, de la ségrégation et des scories d’un colonialisme larvé qui n’en finit pas d’infiltrer tous les étages de nos sociétés occidentales ?

Les questions que pose l’exposition de Bouchra Khalili au Jeu de Paume sont des questions qui ressortissent au hiatus entre art et politique et à l’éternel risque de trahison ou d’euphémisation de la lutte, des luttes, d’émancipation des peuples et des individus. The Mapping Journey Project annonçait déjà, bien avant l’impressionnante production médiatique qui lui a succédé, l’absurde autant que le dramatique de situations d’errance à travers une Europe des droits de l’homme pour des individus n’ayant pas eu la chance de naître au bon endroit. Dix années ont succédé au magistral et sans affectation Mapping, dix années pendant lesquelles cette même veine radicale a donné lieu à une série de films renouant avec une tradition anticolonialiste et antiségrégationniste qui, en contrepoint de ce souffle de révolte, révèle nos indifférences, nos égoïsmes, de même qu’elle interroge la position de l’artiste, plus que jamais sommé de revivifier et de repenser la figure du témoin, à l’instar d’un Jean Genet qui hante la dernière œuvre de l’artiste, Twenty-Two Hours, de ses imprécations à l’encontre de nos sociétés policées et policières. Si l’œuvre de Bouchra Khalili possède parfois une véritable âpreté, c’est parce qu’il s’agit de ne pas se laisser bercer par la douceur de projections qui, une fois de retour dans le tourbillon de la vie sociale et des mondanités, risquent de se diluer dans le confort de nos vies protégées. Non pas qu’il s’agisse de culpabiliser le visiteur mais, comme savaient le faire les Pasolini, Godard, et autres Marker, de créer une véritable « politique du regard » à travers des dispositifs de visionnage où circulent des images fortes qui impriment durablement nos rétines et, outre nos rétines, nos consciences, en continuant de circuler au-delà des forums somme toute restreints des centres d’art et autres festivals de films d’auteur.

Bouchra Khalili, The Tempest Society, 2017.

Video 2K, 60’. Langues originales : grec, arabe, syrien, français. Produit pour documenta 14. Co-produit avec Ibsen Awards, avec le soutien du FNAG, Paris ; Holland Festival, Amsterdam. Courtesy Bouchra Khalili.

Au visionnage des nombreuses vidéos que vous présentez au Jeu de Paume, il ressort une sorte d’hommage indirect à ces grands réalisateurs que vous mettez en exergue, les Godard, Pasolini et autres Chris Marker qui apparaissent comme des figures emblématiques auxquelles le cinéma des années 50 et 60 pouvait encore donner des possibilités d’exprimer leur révolte : ce cinéma semble désormais bien mort, comme le faisait déjà remarquer Serge Daney dans les années 80. Pensez-vous que l’art contemporain puisse reprendre le flambeau de cet art engagé, tout en étant conscient cependant qu’à la différence du cinéma, l’art contemporain touche un public infiniment plus restreint, qu’il concerne une élite cultivée, captive ? N’est-ce pas indirectement la possibilité d’un art populaire qui est posée à travers cette nostalgie à peine voilée pour ce cinéma disparu ?

Je ne parlerais pas d’hommage, encore moins de nostalgie, mais de croisements qui prennent forme. Si une image de Pasolini est présente pendant quelques minutes dans The Tempest Society (60’, 2017), c’est évidemment en raison de l’admiration que je lui porte mais surtout parce qu’il a théorisé cette notion qui me tient à cœur, celle du poète civil, qui définit les membres de la troupe Al Assifa1 qui forment le point de départ du film, ainsi que tous ceux qui apparaissent par la suite. Il se trouve que j’ai une grande passion pour une tradition mourante au Maroc, celle de la Halka, l’art du conteur qui tire son nom du cercle formé par les écoutants — Al Halka en arabe signifiant le cercle. La première fois que j’ai rencontré la notion de poète civil dans un texte de Pasolini, c’est à la Halka que j’ai immédiatement pensé : le conteur, qui s’empare de l’espace public pour raconter un récit qui mêle langues vernaculaires et langues savantes, contes populaires et poésie classique pour dire leur(s) histoire(s) et leur présent à ceux dont la parole n’a pas d’existence publique. Il se trouve que la Halka a beaucoup influencé les membres de Al Assifa pour leurs performances, dans la mesure où plusieurs membres de la troupe étaient marocains. Du reste, The Tempest Society se situe à Athènes, le film articulant également le lieu de naissance de la parole publique et son lien historique avec la naissance de la notion de « citoyen » comme sujet politique. Cette présence de Pasolini n’était donc pas fortuite mais relevait de la mise en présence d’un certain rapport à la parole filmée et de la représentation, de la performance de soi, comme citoyen et sujet.

De la même manière, la présence de Godard dans Twenty-Two Hours (43’, 2018) est liée au récit fait par Quiana, Vanessa et Doug2 de la présence de Jean Genet auprès des Black Panthers. En travaillant sur le séjour de Genet aux États-Unis pour ce film, j’ai découvert que Godard et lui se trouvaient à Yale au même moment, Godard revenant d’un camp palestinien en Jordanie où Genet se rendra quelques mois plus tard. J’ai trouvé la coïncidence étonnante et je ne pouvais pas passer à côté. D’où l’apparition de Godard dans une courte séquence qui établit le rapport entre « l’ici et l’ailleurs », créant le lien entre la présence de Genet auprès des Black Panthers, puis auprès des Palestiniens quelques mois plus tard. C’est le trajet inverse de celui de Godard qui, pendant son séjour outre-Atlantique, soutiendra aussi le BPP avec des appels à la solidarité et des textes pour le journal du parti. Cette « rencontre » de Genet et de Godard m’a aussi permis de me remémorer les films de la période Dziga Vertov et cette conception du film comme « tableaux noirs » dont chacun peut s’emparer individuellement et / ou collectivement pour y inscrire son récit afin qu’il puisse voyager et servir à d’autres. J’ai évidemment repensé à plusieurs de mes films où des personnes écrivent, dessinent sur des surfaces planes, parfois littéralement sur des tableaux noirs. C’est devenu le titre de l’exposition au Jeu de Paume qui, d’une certaine manière, permet de tisser un lien entre la performance, l’écrit, le dit, le filmé, la trace inscrite, et leurs circulations, y compris dans l’espace.

Autrement dit, ça permettait de poser la question : est-ce qu’un espace d’exposition peut être un espace civique, y compris au sens poétique, comme l’a été pour moi par exemple l’espace de la Halka ?

Et dans votre question, il y en a une autre : comment connecter le public avec des pratiques dites élitistes ? C’est une question aussi vieille que l’histoire de l’art comme champ de savoir. Elle hante tout autant l’histoire du cinéma. Avec une exception : le Hollywood de l’âge classique où l’avant-garde a réussi à être populaire au prix de stratégies de dissimulation d’une sophistication inouïe. C’est peut-être la mort de ce cinéma-là que Daney regrettait, et auquel Godard n’a cessé de rendre hommage : comment retrouver le secret perdu de cet âge d’or ? Pour ma part, je n’en ai aucune nostalgie, parce que les films demeurent, ils restent nos contemporains, pour autant qu’on les montre, et il continue de s’en fabriquer de superbes à l’intérieur du champ du cinéma mais aussi de l’art. C’est justement pour cette raison que j’ai participé à fonder la cinémathèque de Tanger il y a plus de dix ans : nous l’avons fait pour le présent et pour le futur, en étant tout à fait conscientes que, dans un pays où les cinémas ferment les uns après les autres et où il n’existe pas d’école publique (et donc gratuite) de cinéma, il était urgent de créer un lieu où des films puissent être montrés et où de jeunes cinéastes et vidéastes puissent se réunir, voir des films, montrer les leurs, et utiliser les équipements. Je suis donc une optimiste qui a choisi le champ de l’art justement parce qu’en puissance il est un espace horizontal, un espace civique.

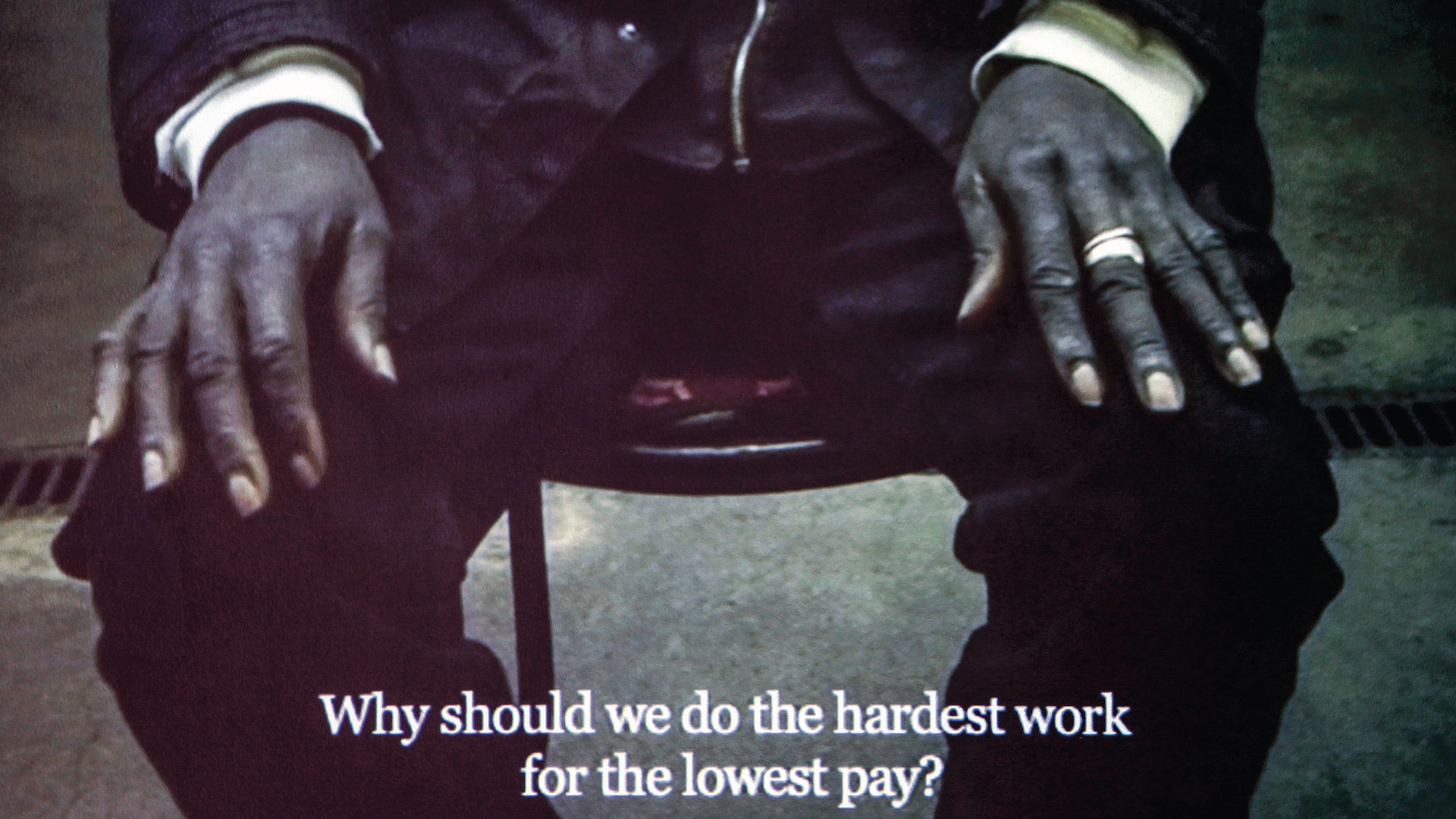

Bouchra Khalili, Twenty-Two Hours, 2018.

Video 4K, 43’. Langues originales : anglais, français. Produit pour Ruhrtriennale, avec le soutien d’Oslo National Art Academy ; Harvard Film Study Center ; Secession, Vienne. Courtesy Bouchra Khalili.

Dans le texte que vous publiez dans le catalogue de l’exposition au Jeu de Paume, vous évoquez la figure du « témoin » qui, pour vous, est fondamentale, avec évidemment dans le rôle « titre » Jean Genet qui demeure un modèle (indépassable ?), un témoin qui ne se contente pas d’être un observateur passif mais qui décline la fonction en un véritable engagement politique où se déploie toute l’envergure de son talent de poète (l’engagement servant de moteur à la poésie et inversement). Pensez-vous qu’une figure comme la sienne existe encore ? N’était-elle pas liée au pouvoir (de subversion) de la littérature qui a peut-être disparu aujourd’hui ?

Effectivement, la figure du témoin est importante dans mon travail, mais elle s’articule avec celle du poète civil en une forme de glissement, pour poser encore et toujours la même question : quand quelqu’un parle, qui parle et, surtout, qu’est-ce qui est « parlé » à travers cette voix ?

De ce point de vue, Genet est en effet une figure presque synthétique : un poète qui a renoncé à écrire pour devenir une sorte d’allié radical. Il ne parle pas à la place des Black Panthers, il parle dans les termes que les Panthers jugent le plus utile à leur cause. Il le dit d’ailleurs ouvertement à une journaliste américaine dans un entretien filmé que l’on voit dans Twenty-Two Hours : lorsqu’elle lui demande ce qu’il vient faire aux États-Unis, il répond « Je suis venu pour porter témoignage de ce que j’ai vu, de l’injustice et du racisme qui existent ici aux États-Unis ».

Plus tard, dans mon film, on voit Quiana et Vanessa revenir sur l’apparition de Genet pendant le May Day à Yale. Il est là pour parler à la foule mais ce n’est pas lui qui prononce son texte, c’est Big Man Howard qui le fait devant les milliers de personnes qui occupent l’université. Big Man était un membre important du BPP et un ami et camarade de Doug Miranda. Dans la séquence précédente, Doug explique comment il a conduit son travail militant à Yale et réussi à mobiliser la majorité du campus. Donc la question du témoin se complique. Il y a Genet qui se définit comme témoin. Il y a Doug que l’on peut définir comme un témoin et qui raconte sa rencontre avec Genet, son propre engagement dans le parti et son travail militant. Et il y a Quiana et Vanessa qui prennent en charge le récit dans ses multiples dimensions.

Quiana et Vanessa posent la question en introduction de la dernière partie du film : qui est le témoin ? Est-ce celui qui peut encore parler ? Est-ce lui dont les livres parlent pour lui au-delà de la mort ? Ou est-ce celui qui parle quand plus personne n’est là pour parler ?

Ensuite Doug apparaît avec les deux jeunes femmes qui le questionnent sur l’héritage du parti mais Doug ne raconte pas la légende du parti, il dit que le parti a échoué mais que la lutte continue. Autrement dit, il ne parle pas tant du passé que du futur. Et c’est peut-être ça le témoin, en tout cas dans mon travail : celui qui porte la parole de ce qui doit encore advenir. Donc, de ce point de vue, les témoins sont en réalité Quiana et Vanessa.

Est-ce qu’il y a des figures comparables à Genet aujourd’hui dans le champ de la littérature ? L’histoire ne se répète pas, donc la question, pour moi, ne se pose pas. Et je serais plus optimiste que vous en disant que les témoins sont nombreux et qu’ils ne sont pas nécessairement à chercher dans le champ littéraire ou culturel. Ils sont là, autour de nous. Il suffit de leur prêter l’oreille.

Bouchra Khalili, Twenty-Two Hours, 2018.

Video 4K, 43’. Langues originales : anglais, français. Produit pour Ruhrtriennale, avec le soutien d’Oslo National Art Academy ; Harvard Film Study Center ; Secession, Vienne. Courtesy Bouchra Khalili.

J’aimerais revenir sur cette extraordinaire anticipation (prophétisation ?) dont vous avez fait preuve dans la série des Mappings « qui a précédé de plusieurs années tout un flux de contributions médiatiques postérieures » comme le dit très justement Élisabeth Lebovici3. Bien que ces vidéos aient déjà été commentées maintes fois, j’aimerais souligner qu’il est rare que l’absurdité de telles situations ait été pointée avec autant de clarté, au-delà de leur aspect dramatique qui est souvent mis en avant et qu’il n’est d’ailleurs pas question de minorer : il y a dans ces vidéos une dimension Keatonnienne, des individus victimes de souffrances inutiles et qui restent parfaitement stoïques, opposant à ces dernières la simple force de leur dignité. En même temps, ces témoins nous tournent le dos et nous font la leçon, un peu à la manière d’un professeur qui écrirait au tableau noir (encore lui) : ne pensez-vous pas que peut s’y jouer une nouvelle manière d’écrire la géographie, non plus par les « vainqueurs » mais par les humbles, les victimes, une géographie inversée, qui redessine les cartographies, les flux, les frontières, selon de nouvelles modalités, une « alterréalité » ?

J’étais adolescente au moment de la signature des accords de Schengen mais je me souviens très clairement de ses effets au Maroc. On l’oublie souvent mais l’abolition des frontières pour les citoyens européens à l’intérieur de l’UE a signifié pour ses voisins africains l’établissement de la règle du visa pour voyager en Europe. Au Maroc, jusque dans les années quatre-vingt-dix, obtenir un passeport était un privilège. Avec Schengen, au privilège du passeport s’est ajouté celui du visa. D’un coup, les portes de l’Europe se sont fermées à double tour pour ses voisins. Et, par voie de conséquence, les portes des pays africains se sont refermées sur leurs propres ressortissants. Ce dont je me souviens donc, c’est de l’obsession du départ qui s’est emparée de toute la jeunesse marocaine. La raison : ces jeunes n’étaient pas traités comme des citoyens dans leur propre pays qui ne leur offrait aucune perspective. Cette jeunesse ne partait pas en quête d’un eldorado mais d’un lieu où vivre comme des citoyens comme les autres. Vous remarquerez que la majorité des vidéos de cette installation se concluent par « je veux vivre comme tout le monde », c’est-à-dire « comme ceux qui ont des droits ».

Les histoires que l’on entend dans Mappings sont donc celles avec lesquelles j’ai grandi. Et, en tant que franco-marocaine, je vois aussi un continuum historique : est-ce que plusieurs générations auraient été contraintes à l’exil si les luttes d’indépendance n’avaient pas été confisquées par des régimes devenus très vite autoritaires ?

Si cette œuvre peut sembler résonner d’une manière particulière avec l’actualité, c’est peut-être parce qu’elle renvoie le visage contemporain des nations occidentales, incapables de penser une citoyenneté hors du cadre de l’état-nation avec ses frontières érigées en clôture et dont la nationalité comme cadre de la citoyenneté forme l’ultime verrou. C’est pourquoi je me refuse à parler de « crise des réfugiés », d’autant plus que la grande majorité des Syriens qui ont fui la guerre se trouve au Liban, en Jordanie et en Turquie. Ce que je vois, c’est une crise de l’état-nation occidental qui est de moins en moins démocratique au point de bafouer ses propres lois sur l’asile et le séjour. Il ne faut donc pas être surpris si des dirigeants ouvertement racistes sont élus un peu partout en Occident et si leur rhétorique est tranquillement reprise par d’autres dirigeants qui osent pourtant se présenter comme un rempart à l’extrême-droite.

La chasse aux citoyens sans les « bons » papiers et la criminalisation de ceux qui leur viennent en aide est, à cet égard, symptomatique.

La question que pose cette œuvre, si on la regarde attentivement, est donc simple : pourquoi un droit inaliénable comme celui à la mobilité a été érigé en privilège ? Parce que le modèle de l’état-nation occidental avec son lourd passif et continuum colonial procède par exclusion pour définir l’appartenance citoyenne.

C’est pourquoi je ne parle jamais de cette œuvre en mobilisant les termes de « migrants » ou de « réfugiés » : pour moi, ce sont des citoyens privés de leurs droits. Ce n’est pas une question humanitaire mais une question politique qui, sur le plan esthétique, peut se formuler ainsi : jusqu’à quel point est-on prêt à regarder celui qui est privé de ses droits comme un égal ? Et si ces récits sont faits avec calme et précision, c’est justement parce que les porteurs de ces récits se présentent comme des résistants à l’arbitraire. Ils sont des sujets politiques qui ont aussi un « droit à l’opacité » comme le disait Glissant. Un droit que le régime de surveillance de nos sociétés, tout comme le régime médiatique, leur refuse. C’est pourquoi les visages n’apparaissent pas dans ces films. Ces personnes nous tournent en effet le dos mais elles ont quelque chose à nous montrer : les « histoires » et la géographie qu’elles dessinent et performent présentent en creux une autre carte du monde où l’histoire et la géographie ne seraient pas le produit de dominations mais d’actes de résistance produits par ceux qui sont privés de tous les droits. « Blackboard » ou une pédagogie par les marges : c’est ce qui fait le lien entre The Mapping Journey Project et les projets qui ont suivi, toutes ces œuvres pouvant être comprises comme une méditation sur l’égalité, égalité devant le droit à la mobilité, égalité civique, égalité face à la représentation, égalité dans la relation.

Bouchra Khalili, The Mapping Journey Project, 2008-2011.

Installation vidéo, 8 projections vidéo, 4:3, couleur, son, durées et dimensions variables. Courtesy Bouchra Khalili ; galerie Polaris, Paris.

Avez-vous le sentiment, avec cette exposition, d’avoir réussi à déjouer le phénomène de « réorientalisation », d’alibisation de l’artiste métèque dont parle Nacira Guénif-Souilamas, qui nécessite selon elle de « faire de la monstration un acte de résistance et ainsi de briser les codes de la visite d’une exposition4 ? » Exposer dans une institution aussi consacrée que le Jeu de Paume ne neutralise-t-il pas par avance toute tentative de désesthétiser une pratique afin d’en faire un acte quasi politique ?

Nacira Guénif-Souilamas écrit en sociologue et en anthropologue qui analyse les situations d’un point de vue systémique. L’extrait de son texte que vous citez définit en ces termes ma

pratique en contexte d’exposition. Depuis ma position d’artiste, je poserais la question ainsi : comment faire d’une exposition un lieu où une communauté d’égaux se rassemblent ? C’est en ce sens que l’on peut concevoir l’espace d’exposition comme un espace civique. Je dois ici remercier Marta Gili qui, en dialogue et en confiance, m’a donné carte blanche pour l’accrochage. Lorsqu’elle m’a invitée en 2016 à exposer mon travail, j’ai dit oui sans hésiter, en raison de l’admiration que je porte à sa programmation qui sort souvent des sentiers battus et montre des artistes peu vus en France.

Malgré la présence de quinze œuvres vidéo, tous les espaces sont ouverts. L’exposition fonctionne comme une constellation que l’on peut prendre par n’importe quel bout, permettant ainsi de mettre en évidence les liens entre les œuvres hors du prisme de la chronologie.

Il y a donc une invitation à la circulation et à la concentration car, ce qui m’intéresse surtout, c’est la « politique du regard », à savoir l’espace préservé pour le spectateur comme sujet.

Un lieu où des questions se formulent et s’articulent, qui peuvent parfois sembler complexes. Mais mon spectateur est patient. Et je lui fais confiance. Je peux comprendre que l’on puisse dire de cette exposition qu’elle demande à la fois du temps et de l’engagement mais, à mon avis, ce qu’elle demande surtout c’est de regarder « l’autre », ceux qui se « représentent » dans mon travail, comme des égaux. Alors peut s’ouvrir un espace de rencontre égalitaire, y compris dans l’espace institutionnel, qui peut aussi être un espace de beauté et, je l’espère, de poésie.

Bouchra Khalili, Foreign Office, 2015.

Video HD, 22’. Langues originales : arabe algérien, kabyle. Produit pour Sam Art Prize 2014. Courtesy Bouchra Khalili.

1 Al Assifa est une troupe de théâtre d’agit-prop, active à Paris de 1972 à 1978. Elle était composée de travailleurs immigrés nord-africains et d’étudiants français. Leurs pièces, basées sur des expériences vécues par les membres de la troupe, dénonçaient les conditions de travail et de vie des travailleurs immigrés et appelaient à la solidarité entre travailleurs immigrés et français.

2 Quiana et Vanessa sont les deux jeunes protagonistes de Twenty-Two Hours. Comme tous les protagonistes de mes œuvres, elles ne sont pas actrices, ce sont des jeunes femmes engagées dans des mouvements de lutte pour l’égalité menés par des membres de la communauté afro-américaine de Boston. Doug Miranda était un membre important du Black Panther Party (BPP). D’abord capitaine de la branche de Boston, il deviendra membre de la direction nationale. En 1970, comme il l’explique dans le film, la direction l’a chargé d’organiser la campagne d’appel à la libération de Bobby Seale, président du BPP et détenu à New Haven. Doug s’occupera de Genet pendant son séjour sur la côte Est, organisant ses apparitions publiques dont la première a eu lieu à Boston, là où a été tourné Twenty-Two Hours. Doug a été également l’artisan de l’occupation de Yale dont l’apogée sera le May Day Rally. Cette épisode est relaté dans mon film.

3 Élisabeth Lebovici, « Égalité radicale », Blackboard, catalogue de l’exposition, Jeu de Paume, 2018, p. 64.

4 Nacira Guénif-Souilamas, « Im/mobiles par-dessus l’épaule de l’artiste », op cit., p. 88.

(Image en une : Bouchra Khalili, Speeches – Chapter 1: Mother Tongue, 2012.

Video. Courtesy Bouchra Khalili ; Galerie Polaris, Paris. © Bouchra Khalili / ADAGP, Paris, 2018.)

- Publié dans le numéro : 87

- Partage : ,

- Du même auteur : Claire Staebler, Interview de Gregory Lang pour Territoires Hétérotopiques, Capucine Vever, Chris Sharp, Paris Gallery Weekend 2021,

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad