Carin Klonowski

Blackscreen_Issues_Sleeping_Displays

Glassbox, Paris, 20.04-04.06.2021

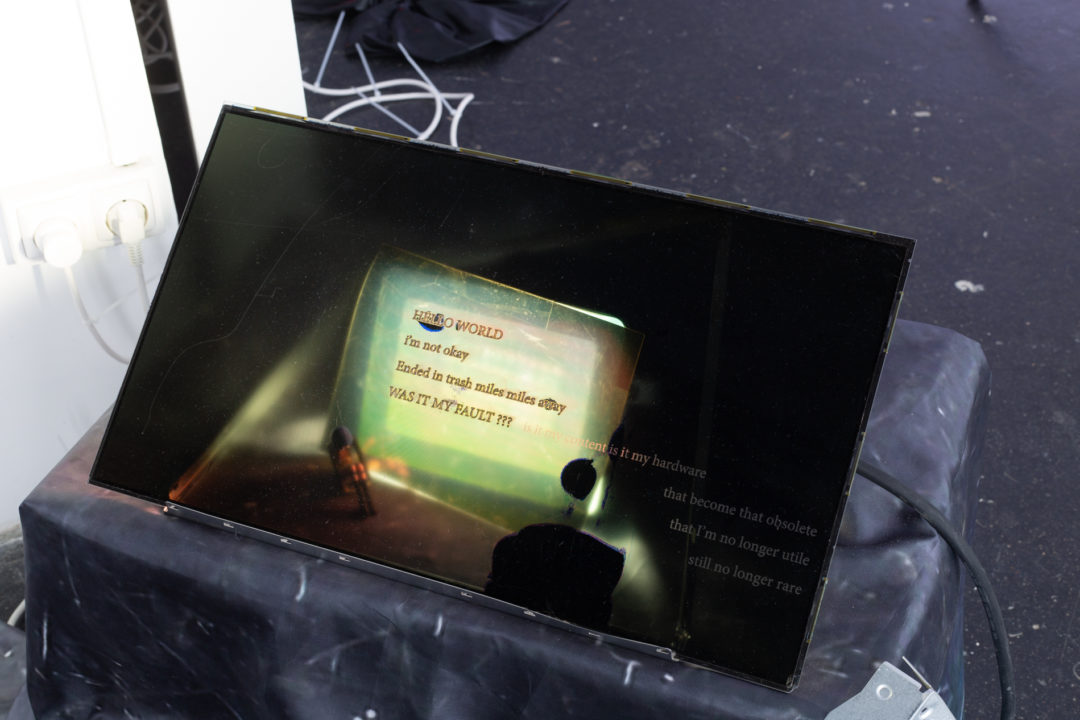

Glassbox a inauguré récemment l’exposition « Blackscreen_Issues_Sleeping_Displays », qui synthétise les recherches menées avec Carin Klonowski dans le cadre d’une année de résidence ponctuée par deux restitutions partielles. Exploration matérielle et théorique des interfaces qui nous donnent accès à l’image et à l’information, (écrans de téléphone, d’ordinateur ou de téléviseur épargnés de la destruction), ce travail se construit notamment autour d’une pratique de l’écriture, de la gravure et de la performance, réaffectant en partie aux objets leurs capacités à produire du signifiant. En entrant dans Glassbox, on comprend qu’on est invité·e·s à suivre la trajectoire d’une entité fictive dans un monde post-apocalyptique gothique, dont la voix résonne encore dans les machines qu’elle a jadis habitées. Entre état d’âme d’un écran de veille mis au rebut et soliloque du PNJ (Personnage non joueur) qui erre dans son jeu vidéo passé de mode, nous voilà à notre tour investi·e·s par le souci d’une obsolescence qui se répand comme une chaleur entre les outils, les créatures numériques et leurs utilisateurice·s.

Cette exposition est également l’occasion d’élargir l’expérience à la seule relation sensible que l’artiste entretient avec ces entités provisoirement réanimées. Elle collabore à ce titre avec Gérald Kurdian, dans la conception d’une performance introductive, où elle interprète certains textes des écrans gravés, incarnant une médiation entre les objets et les publics présents lors du vernissage, tandis que Gérald gratte sur sa guitare électrique un rock emo chargé d’affects. Dans cette même perspective d’une recherche chorale, Carin Klonowski présente, au sein de l’espace de la rue Moret, les travaux de plusieurs artistes avec qui elle collabore régulièrement (Joan Ayrton, Marion Balac, Guillaume Berrut, Alix Desaubliaux, Lucie Desaubliaux, Gérald Kurdian, Emmanuel Van der Meulen, Poésie Maxi).

Clémence Agnez : Dans Ghosts of my life, Mark Fisher nous parle de formes culturelles mélancoliques et, pour refermer le premier chapitre, il dépose comme une quête un peu vague cette phrase mystérieuse : « Dire que la culture était désolée ne revient pas à dire qu’il n’y avait pas des traces pour d’autres possibilités ». Il me semble que dans les écrans usagés que tu graves de monologues éclatés, la question de la trace tient une place similaire : si tu nous donnes à entendre l’écho opiniâtre des entités numériques qui autrefois animaient la dalle, leurs infinies variations se sont cristallisées dans un énoncé clos. Le sens de celui-ci s’augmente de son étonnante réalité physique : la permanence cicatricielle des mots de la désolation sur les écrans morts déplace la nature de l’objet, qui gît au sol dans un statut problématique, entre interface désactivée et stèle funéraire. Pourtant ces traces, comme chez Fisher, viennent nous offrir les quelques aspérités toutes matérielles auxquelles s’accrocher pour entrevoir les futurs dont il déplore l’annulation. C’est bien ici que se tient le paradoxe du discours dans l’exposition : si l’énoncé nous plonge dans les divagations saturniennes d’un personnage numérique à la dérive, c’est la fixation de cette ritournelle en un unique poème qui nous permet d’entrevoir l’antidote à la mélancolie et à la hantise numérique. Cette dernière notion – proche de l’hantologie chère à Fisher – est, je crois, centrale dans l’ensemble de ton travail ; peux-tu nous en dire un mot, en particulier autour de ces questions de trace et de rémanence ?

Carin Klonowski : Depuis quelques années, mon travail s’est véritablement orienté vers une étude des dispositifs obsolètes et/ou inopérants. Mais cela s’est précisé en 2019, au moment où je me penchais sur l’archéologie des médias, théorisée par Jussi Parikka notamment. Plusieurs de ses articles et un chapitre de son livre Qu’est-ce que l’archéologie des médias ? développent la figure des « média zombies » – des objets qui ne meurent jamais vraiment, ne serait-ce qu’en raison de leur recyclage difficile. Ce sont des objets dont l’obsolescence est programmée, porteurs, dès leur fabrication, de leur propre devenir-déchet. Je résume à gros traits cette idée, mais si je me suis penchée sur la question, c’est par affection pour une forme de mélancolie inhérente à ces étants, par envie de me ressaisir du rythme de leur utilisation qui nous est imposé, par désir d’habiter les limbes dans lesquelles on les laisse, qui finissent par devenir notre environnement. J’ai rencontré une entité qui m’a semblé résister à la zombification : un personnage de jeu vidéo en ligne abandonné, supposément un PNJ dont l’errance éternelle a croisé celle d’un streamer. Je me suis alors demandé si la figure spectrale était adaptée à ces contenus délaissés qu’on venait chercher par curiosité, divertissement ou nostalgie. C’est à ce moment-là que le concept d’hantologie a pris tout son sens, informant par la même occasion mon amour pour les écrans de veille aquarium ou les vidéoprojecteurs en fin de vie. L’hantologie, c’est cette survivance du passé dans des formes audiovisuelles – surtout musicales chez Fisher – à travers des traces de natures diverses. Cela pose le problème d’une culture qui serait stérile et condamnée à n’envisager l’avenir que dans la rétrospection, en convoquant des formes dans un but plus stylistique qu’émancipateur. D’où la formule de Fischer « Future has been cancelled » – un futur annulé car on s’accrocherait encore à l’idée qu’on s’en faisait il y a cinquante ans –, d’où également cette idée de désolation de la culture : elle ne serait plus prompte à imaginer d’autres suites, d’autres possibilités.

C.A. : C’est exactement ce que l’hantologie fisherienne nous apprend : le rapport au passé « n’est pas tant la véritable période historique qu’un passé fantasmatique, un temps qui ne peut jamais être postulé que rétrospectivement », puis, à la toute fin de Ghosts of my life, Fisher précise ce rapport rétrospectif à un réel qui n’a en fait jamais eu lieu lorsqu’il nous parle des musiques synthétiques, et en particulier du dub : « Le producteur de dub est ainsi […] un manipulateur de fantômes sonores qui ont été détachés de corps vivants. Le temps du dub est un temps non vivant, et le rôle de nécromancien du compositeur – faire se lever les morts – se double du fait qu’il traite les vivants comme s’ils étaient morts. » Cette phrase, qui concerne le premier genre musical à avoir, dès les années 1960, remixé synthétiquement des enregistrements analogiques, me paraît tout aussi pertinente appliquée à la performance avec Gérald Kurdian, qui module ta voix en temps réel pour l’exiler à la lisière du vivant. De même, cette nostalgie d’un temps passé nous parle en fait d’une réalité perdue fantasmée, c’est-à-dire que la perte intervient avant la présence. Ce sentiment me semble imprégner l’ensemble de tes travaux, où l’horizon de l’apocalypse se mêle au « souvenir » – lui aussi fantasmé – du Big Bang, où la désolation des consciences synthétiques ne succède à aucun âge d’or, si ce n’est celui de l’enfance perdue des générations Y et Z. Peux-tu nous dire un mot de cette fantaisie temporelle et mentale ?

C.K. : En fait, je crois que c’est directement lié à la question de la nostalgie hantologique dont je viens de faire mention : il n’y a pas de sensation temporelle linéaire, ni d’attachement à une période vécue et regrettée. Cette nostalgie prélève anachroniquement des bribes du passé pour produire des formes, détachées de tout contexte. C’est précisément cette manipulation qui détache les fantômes du vivant. Si l’exposition ne convoque pas l’histoire de la musique dub, elle est néanmoins très liée à l’univers du gaming, et le « problème » peut apparaître de façon similaire avec la chiptune, la musique 8-bits des premières consoles de jeu vidéo. C’était une musique créée pour des contraintes techniques liées aux puces des consoles. Aujourd’hui, elle est reconvoquée dans des productions vidéoludiques plus récentes, ou même jouée en concert, hors de son contexte d’apparition1. Cette réflexion a grandement contribué au travail du son avec Gérald, et à la manière dont j’ai écrit et incarné ce personnage que je joue. Ce PNJ ne sort en effet pas de nulle part. Il convoque des univers dans lesquels les personnes nées fin 80-début 90 ont évolué, et j’en fais bien sûr partie. Je suis née post-Tchernobyl et j’ai baigné dans les jeux de rôle fantasy, mangas et dans une esthétique techno-gothique – c’étaient mes stratégies d’évasion. Or ce sont ces esthétiques qui reviennent à la mode récemment, de façon syncrétique. Pour revenir sur ce travail de la voix à « la lisière du vivant », à la manière dont elle est synthétisée par une pédale d’effets que Gérald contrôle, je crois que l’idée était de redonner un corps vivant aux fantômes. Quelle que soit leur nature parmi les exemples que j’ai mentionnés, j’ai choisi de les laisser me posséder, plutôt que de les manipuler ou même de les posséder.

C.A. : Pour conclure cette résidence un peu particulière, puisqu’elle s’est tenue pendant l’année Covid, tu présentes le fruit de tes recherches, augmenté du travail de tes ami·e·s et collaborateur·ice·s qui ont orienté, chacun·e à leur manière, le développement de tes pistes initiales. Ce choix relève autant d’une méthode de travail que d’un positionnement esthétique et politique qui récuse l’unicité traditionnelle de la signature et pluralise la figure de l’auteur·ice. Peux-tu nous dire un mot sur la manière dont toutes ces contributions ont pris une place dans le projet ?

C.K. : Avant cette résidence, j’avais déjà l’habitude de travailler en collaboration et en collectifs – avec la maison d’édition associative Sun7, le collectif curatorial Le Syndicat Magnifique, le collectif de recherche en jeu vidéo WMAN, le groupe de recherche en ligne Constallationss, La Coopérative de Recherche de L’ÉSACM ou encore des collaborations plus ponctuelles avec un·e autre artiste2… Cela me paraît important, car je ne considère pas ma pratique artistique comme solitaire ou faite d’idées inédites. Elle s’intègre dans des communautés de travail et d’affects. Ces ramifications, filiations, emprunts et reformulations me semblent essentielles afin que mon travail ne soit pas hors sol et qu’il rende compte de ces communautés esthétiques et théoriques. Je ne peux pas détailler la façon dont chacun·e a pris un rôle dans le projet, mais je suis très liée à tou·te·s les artistes présent·e·s dans l’exposition, et il m’est apparu important de donner à voir ces affinités. Derrière ces froides interfaces de communication échouées, se sont nouées des relations très humaines, très organiques, qui ont résisté à l’épreuve de cette année.

C.A. : L’exposition prend la forme d’un mini-monde encapsulé dans Glassbox, un archipel de formes aux aspérités ambiguës, entre bouillonnés de tissus capiteux, écrans désossés ventriloques, cratère de météorite ou débris d’insurrection, câbles électriques à volutes baroques et ergots vénéneux. Comment as-tu (ou avez-vous) constitué ces reliefs qui présentent à la fois tes œuvres et celles des artistes invité·e·s?

C.K. : Cette mise en espace est le fruit de plusieurs propositions d’accrochage tout au long de l’année de résidence, à Glassbox et à l’ESACM, allant de présentations assez conventionnelles à des formes beaucoup plus théâtrales, incluant parfois les travaux d’autres personnes. À l’aune de ces expériences, j’ai saisi que, pour que ces objets aient la parole et ne soient pas écrasés par le vivant, ils avaient besoin d’un contexte de présentation particulier. Il me semblait nécessaire de donner la sensation que ce mini-monde leur appartient, qu’ils étaient là bien avant notre arrivée. Je voulais à tout prix éviter de me retrouver dans la position désagréable d’assumer un ascendant sur ces dispositifs, un pouvoir de résurrection. Il fallait au contraire qu’ils continuent à exister sans moi. Au cours de discussions – en particulier avec Gérald Kurdian – il nous est apparu qu’il fallait envisager la présentation des objets en îlots, comme des éléments paysagers ; ce afin de rendre plus claires les règles de ce monde, en donnant un cadre et une structure au récit, comme dans un jeu vidéo. Ces jeux de textures et de drapés se démarquent légèrement de l’asphalte de Glassbox. S’y ajoute un travail sur la lumière et la couleur, qui permet d’accentuer à la fois les signes et les contours, comme une extrusion.

C.A. : J’aimerais revenir sur cette performance que tu réalises le soir du vernissage, en duo avec Gérald Kurdian, et dans laquelle tu incarnes une des formes que pourrait prendre ce·tte locuteur·ice inconnu·e dont les plaintes langoureuses ont brûlé la surface des écrans. Quel a été le point de départ de ce travail à deux et comment s’est-il développé ? Peux-tu nous dire un mot de ce personnage qui parle à travers toi ?

C.K. : Quand j’ai rencontré Gérald, des liens évidents nous sont apparus : le rapport aux technologies de communication, à la multiplicité d’identités que cela peut induire, les questions d’affect et de récit appliquées à ces outils. Cela nous a mené·e·s à ce travail de performance en duo, dont l’enjeu majoritaire était de laisser la place aux objets comme locuteur·ice·s à part entière, tout en permettant une médiation. Les rôles s’inversent alors, et nous devenons des interfaces. L’ambition était d’invoquer les spectres qui logent dans ces objets. Cette sorte de pratique spirite se partage entre Gérald et moi : il incarne un objet spectral, joue de la musique, chante et intervient sur ma voix avec des effets de résonnances et de boucles. Je suis le vaisseau par lequel les messages circulent, j’incarne ce fameux PNJ dont j’ai parlé à plusieurs reprises. J’accueille les visiteur·euse·s avec des formules désaffectées, leur donne des indices cryptiques sur leur quête, leur demande de l’aide, comme une sorte de mission secondaire. Le tout en portant un costume qui me rend sur-visible tout en étant désingularisée, dans un cliché de manga. Cela participe à la fictionnalisation et à la virtualisation de mon corps. L’atmosphère mélancolique – pour revenir à ce que nous évoquions plus haut – qui se dégage de l’exposition est donc générée à la fois par le discours des machines et par les affects de cet·te adolescent·e en construction – adolescente que d’ailleurs je ne suis plus. Il y a là aussi une forme de hantise. Je commence la performance en disant « I’m the guardian of this place… » (« Je suis la gardienne de ce lieu… »), et je pense que c’est la formule qui résume le mieux l’enjeu de ce travail : que je sois PNJ, ado ou encore l’artiste qui performe, je ne suis pas maîtresse de cet espace, ni même franchement une de ses habitantes. J’y suis liée par un rôle, j’en suis devenue un des fantômes.

- « La bande-son zombie des jeux vidéo », Richard Mèmeteau, Audimat, n°8.

- http://www.sun7.top/ – https://syndicatmagnifique.xyz/ – http://wman.monster/ – https://constallationss.hotglue.me/

Toutes les images : Vue de l’exposition Carin Klonowski à Glassbox, photos Margot Montigny.

- Partage : ,

- Du même auteur : Céline Poulin, Arnaud Dezoteux, Anna Longo, Patrice Maniglier, Catherine Malabou,

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad