Daniel Lefcourt

Si ses tentatives de dépassement de sa condition de couleur étalée sur un plan occupent une large part de son histoire, la peinture reste néanmoins une dimension physique depuis laquelle aborder le monde alentour. Alors que la majorité des Occidentaux passe désormais le plus clair ou presque de son temps les yeux rivés à un rectangle lumineux — salut à ceux qui lisent ce texte dans sa version humblement imprimée — la peinture, selon Daniel Lefcourt, permet de ralentir le regard, de parler de perception, de toucher. Elle serait ainsi, plus que jamais, d’actualité. Il ne s’agit pour autant pas d’en opposer la statique quiétude de l’hors-du-monde à la manière, encore largement indéterminée, dont les nouveaux outils et médias informent notre regard mais, bien au contraire, de laisser se rejoindre les termes de cette apparente incompatibilité en une dialectique propice à la réflexion politique. Oui, politique.

Pour cela, la peinture du New-Yorkais s’attache les techniques de pointe en ce qui concerne la production d’images de précision et, les déniant dans un même mouvement, génère des images dont les défauts et les imprécisions en forment le contenu. Et l’espace qu’elle ouvre n’est pas un espace rassurant.

Dans un court texte que vous avez rédigé pour introduire votre exposition à la galerie Blum & Poe1 un peu plus tôt cette année, vous relatez une anecdote concernant votre première visite sur le réseau TOR et votre découverte de vidéos stills que vous décrivez comme « ce que le réalisateur Harun Farocki nommait des images opératoires – des images qui existent seulement pour récolter des données » et d’un document « sur l’hisoire de la photogrammétrie – une technique dans laquelle on utilise des photographies pour mesurer des échelles et des distances ». Est-ce là que s’origine votre intérêt pour la télédétection (principe de mesure ou d’acquisition d’informations sur un objet ou un phénomène, sans interaction physique, qui utilise des technologies comme le laser ou la photographie aérienne) ?

En un sens, oui, mais ce récit (comme les œuvres elles-mêmes, d’ailleurs) est en fait un composite. C’est un amalgame de multiples expériences qui ont eu lieu sur plusieurs années. Quiconque visite WikiLeaks et regarde les images des atrocités américaines filmées par les drones ou découvre d’étranges fichiers sur le darknet aura des histoires semblables à raconter.

Le point de vue aérien est un sujet récurrent dans mon travail depuis mes études de cinéma expérimental et de peinture. La première pièce que j’ai exposée, en 1998, était une vidéo2 filmée d’en haut qui imitait le point de vue des caméras de surveillance urbaines.

Je suis revenu à ce point de vue et à la technique de la photogrammétrie quelques années plus tard pour une série de grandes photos composites, comme Optimism is a Force Multiplier dont le titre est une citation de l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell.

Mon intérêt pour ces questions s’est récemment renouvelé lorsque j’ai commencé à comprendre le lien historique et profond qui existe entre les techniques de reconnaissance militaire et le développement de la scannérisation, de l’impression et de la fabrication 3D. J’ai découvert des figures comme le colonel Aimé Laussedat, entre autres cartographe militaire, qui a créé les premières techniques de ce que nous appelons désormais télédétection, des méthodes de mesure d’espaces et de distances sans contact direct. Certains pensent même qu’il aurait commandé à Nadar les célèbres premières photos prises depuis un ballon dans le but réaliser une carte de Paris. Le scan laser 3D d’aujourd’hui, que l’on utilise dans tous les domaines, de Google Maps à la productique industrielle et même en chirurgie, est une émanation directe des recherches militaires de Laussedat dans les années 1850.

Daniel Lefcourt, Optimism is a Force Multiplier, 2005. Courtesy Daniel Lefcourt ; Campoli Presti, London / Paris.

Ce qui nous mène à vos corpus d’œuvres les plus récents, Debris Field (2011), Cast (2013-2015) et Anti-Scan (2015), que l’on pourrait décrire comme des peintures mais qui, au moins dans leurs procédés de fabrication, relèvent autant de l’installation temporaire à base de matériaux trouvés, de la photographie numérique, de la modélisation 3D et de la sculpture que de la peinture. Comment en êtes-vous venu à mettre en place un tel processus multicouche et multimédia pour produire des peintures sur toile ?

J’ai développé ce processus en réponse à mon désir de créer une œuvre qui soit à la fois vivante et morte. J’utilise sciemment cette opposition un peu ancienne car je pense qu’elle peut être réellement pertinente à cet endroit. Le langage qui accompagnait les débuts de la performance, des happenings, de l’art conceptuel et de Fluxus, invoquait fréquemment le désir de créer une œuvre vivante – à la différence des œuvres mortes qui abondent dans les musées, comme tant de peintures flétries, réduites à l’état de marchandises. Une fois la peinture soi-disant « dépassée », les types d’actions et de matériaux à la disposition des artistes ont pu sembler sans limites. Mais évidemment, la question de la documentation est immédiatement apparue comme une contrainte matérielle – et, comme nous le savons maintenant, la documentation photographique est le cercueil dans lequel repose une grande partie de l’art de cette époque.

La dématérialisation plus générale de l’objet d’art n’a pas permis de dépasser le problème de la mort de la peinture comme Lucy Lippard et ses coreligionnaires l’avaient si optimistement imaginé. La relation de la performance à la spectacularisation de l’art aujourd’hui ne fait que le confirmer. Un fantasme similaire – de dépasser les contraintes du musée, les limitations matérielles et le modèle de la peinture comme forme de marchandise – est réapparu à la fin des années quatre-vingt-dix et au début des années deux mille avec les promesses d’Internet (l’on pensera notamment au Dispersion de Seth Price). Aujourd’hui, avec ce que l’on appelle l’art post-Internet, le fantasme du « numérique » comme espace illimité et infiniment mutable – lié aux identités et aux genres hybrides – apparaît avec évidence dans l’utilisation (ou l’abus) symptomatique des procédés de création d’images et d’objets en 3D.

Ce que j’ai essayé de faire ces dernières années, c’est de mettre en place un ensemble de procédés qui me permettent de faire émerger la dialectique à l’œuvre entre certains de ces termes et de développer une compréhension je l’espère plus nuancée des contraintes matérielles réelles du « numérique ».

Pour Anti-Scan, je commence par créer une surface aléatoire en utilisant de la peinture, des pigments et des supports comme du bois et de la toile. Alors que la peinture et les matériaux sont encore humides, et parfois en léger mouvement, je les scanne rapidement avec un logiciel de photogrammétrie pour en produire une modélisation 3D. Chose intéressante, la peinture humide ne peut être correctement scannée à cause de ses reflets et mouvements, ce qui fait que ces matériaux concrets génèrent une sorte d’hallucination numérique.

De là, je retransfère la modélisation en une forme matérielle. Techniquement, c’est une fraiseuse à commande numérique qui sculpte un agrandissement de la modélisation dans une plaque de mousse. Je verse ensuite la peinture dans le moule et, pour finir, je décolle la peau de peinture sculpturale qui s’est formée et je l’applique sur une toile. En un sens, l’hallucination numérique est conservée, comme cryogénisée, sous la forme d’une peinture.

Daniel Lefcourt, Cast (Remote Sensing), 2015 . Pigment PBK31 et uréthane sur toile. Courtesy Daniel Lefcourt ; Campoli Presti, London / Paris.

Pourriez-vous avoir envie de montrer les images originales ?

La question de « l’original » est importante pour moi – j’ai étudié avec Allan McCollum et il a eu une grande importance sur ma réflexion à ce sujet. Comme dans son œuvre, il n’y a pas d’image originale à en présenter. L’activité « originale » à l’atelier est éphémère. Les photos « originales » sont des « images opératoires » et ne servent qu’à fournir des données spatiales au logiciel. La modélisation 3D « originale » est pleine d’erreurs et de glitchs. Plus important encore, la modélisation 3D n’a pas de forme « originale » intrinsèque qui soit lisible par un être humain – c’est simplement un tableau de nombres qui désignent des millions de coordonnées xyz. Même les peintures ne sont pas tant « originales » que des « itérations originales ». Chaque empreinte du moule est une forme potentielle sous laquelle les données spatiales peuvent être conservées et exposées.

Est-il important que les spectateurs s’interrogent sur le procédé ?

Il est absolument impossible pour le spectateur de reconstituer la manière dont l’œuvre a été produite. Il ne s’agit donc pas en ce sens d’un « process art » purement positiviste. J’essaie plutôt de produire une tension entre la facture marquée qui se manifeste dans l’épaisseur de la surface de l’œuvre et la sensation que ce que l’on est en train de regarder est distant, et peut-être même un fantasme. Ceci dit, pour moi cela reste une approche matérialiste de la peinture.

Je suis allé voir l’exposition d’Omer Fast au Jeu de Paume cet après-midi. Je ne connaissais pas ce travail mais les vidéos que j’y ai vues jouent avec une tension très similaire. L’on en vient même à soupçonner que ces films de fiction ne soient pas forcément fictionnels. Les récits qui les composent ne cessent de glisser, de nous échapper – toute conclusion en est continuellement différée.

Est-ce ce qui se passe lorsque vous regardez vos peintures ?

Peut-être l’intérêt commun que j’ai discerné ici est-il que l’œuvre est conçue pour créer un doute chez le spectateur – un doute au sujet de la vérifiabilité de la vision elle-même. Mais ce doute est ce qui nous fait regarder de plus près et, je l’espère, nous regarder.

En un sens, je n’ai pas l’impression que ces peintures sont les miennes. Elles me restent mystérieuses du fait de l’importance du hasard dans leur production. Il y a un aveuglement et une absence au cœur de ce projet.

Vous produisez plus de peintures que vous n’en présentez, et en détruisez un certain nombre, qu’est-ce qui vous fait dire que certaines sont « réussies » ?

Lorsque leur surface révèle des strates complexes, différents espaces, lorsqu’elles ont une certaine luminosité…

Finalement ce sont de pures questions de peintre, des conventions picturales qui datent de la Renaissance : la perspective, l’espace, la lumière, la surface…

(Rires) D’une certaine manière, oui. Les aspects de la peinture qui ne sont pas typiquement associés à un art critique, ambitieux, tels que la lumière, l’espace, la surface m’intéressent – mais les conventions Renaissance m’intéressent nettement moins que celles de l’imagerie scientifique et militaire. Je m’intéresse aux conventions picturales que l’on trouve dans les domaines de la cartographie, de l’archéologie et de la forensique. J’utilise les mêmes techniques que ces scientifiques, mon critère de réussite pour une peinture est donc basé sur la manière dont les caractéristiques de ces techniques sont transmises. Par exemple, il est important que les « strates » de peinture soient visibles. Il est important que la peinture présente des caractéristiques franches de maquette ou de carte. Il est aussi important qu’elle ne soit pas « composée » mais « compositionnellement générée » par le procédé d’entrée et de sortie des données numériques.

Daniel Lefcourt, Anti-Scan, 2015.

Pigment et uréthane sur toile, 203,2 x 142,2 cm. Courtesy Daniel Lefcourt ; Campoli Presti, London / Paris.

En fait, ces peintures sont des monochromes. Leurs variations de couleur n’apparaissent que lors du processus de fabrication…

Je n’applique qu’une seule couleur dans le moule. Il est en effet intéressant de les considérer comme des monochromes, je n’y avais pas pensé en ces termes. Les pigments que j’utilise, que ce soit le vert de pérylène ou le violet, paraissent noirs lorsqu’ils sont à leur densité maximale mais ils peuvent aussi être très vifs et saturés aux endroits où il y a très peu d’épaisseur. Cela permet de créer une tension entre la surface et l’espace pictural de l’image.

En fin de compte, vous créez une image qu’un œil humain ne pourrait faire exister. Bien qu’elles soient produites à partir de photographies et au moyen de techniques utilisées par les architectes, les archéologues, les praticiens de la forensique, les cartographes ou les militaires, ces peintures représentent des images qui n’existent pas, qui ne correspondent pas à la définition que nous avons – encore – d’une image.

C’est vrai. J’utilise les mêmes techniques que ceux qui doivent produire des mesures précises mais j’en explore les procédés par des manières qu’un archéologue ou un cartographe, par exemple, ne s’autoriserait pas. Je détourne délibérément la technologie en essayant de produire quelque chose qui dépasse les limites de ce qui est technologiquement possible. Ce qui en résulte est une représentation de ce qui ne peut justement pas être enregistré. J’en reviens à cette absence au cœur de ce travail.

J’ai intitulé ma dernière exposition parisienne à la galerie Campoli Presti « Tête » en référence à la série de Jean Fautrier Tête d’otage (1945). Là aussi il y a une absence au cœur des peintures car Fautrier n’a jamais directement vu ses sujets. Ce qui m’intéresse particulièrement dans ces peintures, c’est que cette absence se manifeste par une obsession de la surface. J’ai découvert cette série lors de ma première venue à Paris, elle était exposée au musée d’Art Moderne. J’avais dix-sept ans et j’ai détesté ces peintures. Je les ai trouvées affreuses et, en un sens, c’est toujours le cas, mais aujourd’hui je vois un lien entre elles et mes œuvres récentes. Les unes comme les autres traitent de ce type de trauma particulier qui est celui d’être un spectateur, ou ce que nous pourrions nommer un « témoin éloigné ».

Aux côtés de ces récents ensembles de peintures (Cast et Anti-Scan), vous avez présenté à Paris et à Londres3 une série d’impressions réalisées au moyen de tampons qui replacent votre travail de manière plus évidente du côté de la figuration.

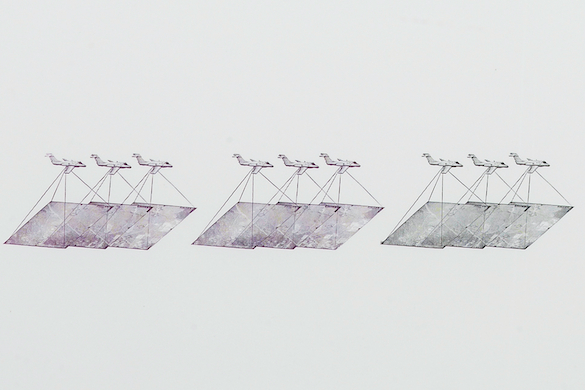

C’est un projet sur lequel j’ai commencé à travailler il y a environ huit mois, lorsque j’ai appris à utiliser un appareil de gravure laser pour fabriquer des tampons en caoutchouc. Les dessins qui en résultent sont réalisés en imprimant chaque motif individuellement. Ces motifs, qui sont liés à la commande d’une œuvre sur Internet que m’avait passée la Dia Foundation4, réfèrent à différents moments de l’histoire de la production, de la reproduction et de la conservation des images et, plus particulièrement, à des questions de mesure et d’échelle. C’est un projet assez tautologique. On y retrouve par exemple l’image d’une règle que j’ai achetée à une société de matériel de forensique, c’est une règle spécialement conçue pour être photographiée sur les scènes de crime ; il y a aussi la seule image que l’on avait de Pluton avant l’été dernier, et un schéma qui illustre les premières techniques de photogrammétrie aérienne qui utilisaient des images se chevauchant prises depuis un avion. Les images que je représente évoquent différentes échelles comme différentes périodes de l’histoire.

Les couleurs des encres imitent l’apparence de celles des journaux imprimés avec des variations qui produisent un tempo métré. La composition de ces dessins est justifiée à gauche, de manière à induire une « lecture » de chaque image par rapport aux autres images. Mais ce type de composition rappelle aussi la disposition des premières pages web HTML, des bandes dessinées, des partitions et des storyboards. Ce procédé m’a permis d’explorer les principes de la série, du récit et du rythme. C’est une sorte de jeu basé sur l’idée d’interface et de lecture.

Daniel Lefcourt, Anti-Scan (for Colonel Aimé Laussedat), 2015. Pigment et uréthane

sur toile, 142.2 × 101.6 cm. Courtesy Daniel Lefcourt ; Campoli Presti, London / Paris.

Donc, selon vous, la peinture est toujours, et peut-être plus que jamais, un domaine depuis lequel aborder des questions politiques ?

Pour l’instant, il nous faut reconnaître qu’il n’y a aucune forme d’art qui soit intrinsèquement plus critique ou engagée politiquement qu’une autre. Par exemple, c’est une erreur de présumer que les œuvres réalisées en collaboration, ou les pratiques « post-atelier » sont de quelque manière plus engagées, plus critiques, que la peinture. Hito Steyerl a parlé de l’espace de la galerie comme d’un champ de bataille et je pense qu’elle a raison – c’est un champ de bataille au moins autant que l’est le soi-disant monde réel. Vu les nouvelles manières radicales dont notre perception visuelle est en train d’être modifiée par la technologie, je ne pense pas que d’autres formes d’art ont la capacité qu’a la peinture à discuter de l’évolution de notre perception de la surface, de l’espace et de la lumière.

Tout le débat autour du « numérique » dans l’art contemporain s’est concentré sur la question de l’échange. Ce qui m’intéresse, quant à moi, c’est la production… Et la manière dont la production numérique construit notre perception. Je pense qu’il nous faut revisiter la question de la production, parler du travail concret (y compris du travail automatisé) impliqué dans la fabrication d’objets et d’images, il me semble que nous manquons de vocabulaire pour parler de la manière dont les images et les objets sont faits aujourd’hui. Et à cause de cela, nous manquons aussi d’un solide vocabulaire pour discuter des politiques de la perception. La peinture reste un espace puissant pour parler de cela. Ou, devrais-je dire, en discutant de la Peinture, nous pouvons discuter des politiques de la perception, et prendre parti.

1 http://www.blumandpoe.com/exhibitions/daniel-lefcourt#press1. Du 7 mars au 18 avril 2015, Blum & Poe, Los Angeles.

2 https://www.youtube.com/watch?v=t0FGIezV3kw

3 « Anti-Scans », du 14 octobre au 15 novembre 2015, Campoli Presti Londres, et « Tête », du 22 octobre au 21 novembre 2015, Campoli Presti Paris.

4 http://www.diaart.net/lefcourt

- Publié dans le numéro : 76

- Partage : ,

- Du même auteur : Paolo Cirio, RYBN, Sylvain Darrifourcq, Computer Grrrls, Franz Wanner,

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad