Artie Vierkant

Il y a deux ans, Artie Vierkant, alors fraîchement diplômé de l’Université de Californie à San Diego, indiquait qu’à l’école, les professeurs lui rappelaient constamment que la manière dont il choisissait de documenter son travail était aussi importante que le travail lui-même [1]. Il s’était notamment déjà fait connaître en 2010 par son texte The Image Object Post-Internet publié sur plusieurs sites Internet. Retravaillant la documentation visuelle de son travail, il en propose une expérience également inédite en ligne. La volonté d’ubiquité de sa démarche interroge.

Rémi Parcollet : La reproduction photographique d’une œuvre opère radicalement sa décontextualisation (Walter Benjamin), privilégiant la cognition sur la perception ; à l’inverse une photographie de vue d’exposition se détermine en fonction du temps et de l’espace. Les indices qu’elle fournit constituent des éléments pour l’analyse critique de l’exposition. La mise en photographie dont l’exposition a toujours fait l’objet permet les « comparaisons » et « vérifications ». Ces images ne sont plus la représentation d’une œuvre d’art autonome mais d’un ensemble indissociable qui n’est cohérent que dans sa globalité. Les vues d’expositions sont caractérisées par la nécessité de représenter les liens entre des œuvres elles-mêmes mais aussi avec le lieu dans lequel elles s’inscrivent. Je suis interpellé par votre travail, plus exactement par la série des Image Objects que vous définissez comme « modified documentation » ou « altered documentation images ». Faites-vous une différence entre modifier et altérer ? Ces photographies sont datées mais non situées, elles sont plates comme des photographies de surface alors que les vues d’expositions rendent compte d’un espace à un moment donné et en un temps donné. Quelle différence faites-vous entre ces deux types de documentation photographique ?

Artie Vierkant : « Modifier » et « altérer » sont, pour moi, deux termes relativement interchangeables. Il me semble néanmoins avoir privilégié « altérer » pour ce travail, notamment en raison de son lien avec le mot « altérité ». Je pense que les images acquièrent une altérité en proposant une représentation faussée de l’espace — ou peut-être en ne se souciant pas de le représenter fidèlement —et, comme vous dites, en ne produisant pas ce que l’on attend des vues d’exposition, c’est-à-dire la description d’un espace à un moment précis. Dans la perspective traditionnelle de l’ontologie de l’image, l’on capture quelque chose dans le temps et dans l’espace, on le stabilise et on le conserve, mais c’est une définition qui ne prend en compte que le sens trouvé dans l’image et non dans sa construction et son contexte. Donc, en altérant ces images, et en imposant une différence entre la manière dont on regarde l’objet lorsqu’on le voit dans l’espace et celle dont on regarde l’image de cet objet, ce geste permet à ce que l’on pourrait appeler une expérience du regard secondaire de devenir primaire. En fait, cela s’adresse seulement au contexte dans lequel l’œuvre sera finalement reçue — puisqu’il faut bien reconnaître que l’œuvre sera principalement appréhendée par le biais de sa documentation.

Vous dites que les œuvres sont « datées mais non situées » — par exemple, je vais intituler une pièce Image Object Monday 19 May 2014 1:07PM, et ce titre va s’appliquer à la fois à l’objet imprimé et aux images modifiées de lui qui circuleront. Il en est ainsi depuis le début de la série, mais ça a commencé un peu comme une plaisanterie sur le travail. Le titre correspond à l’instant où je finalise et où j’enregistre le fichier qui sera imprimé (ce sont tous des documents Photoshop au départ), il est en quelque sorte l’horodatage du moment où j’étais assis devant mon ordinateur à faire cette chose, ce travail plutôt facile. En fait, cela permet aussi une réflexion sur la nature des images. Plutôt que de poser une simple relation binaire entre les objets imprimés et les vues d’exposition modifiées, ce qui les donnerait comme une seule identité, la chose est évidemment compliquée par le fichier source (qui donne son nom à l’image objet) qui est un troisième objet qui fait autant partie de l’image que les autres.

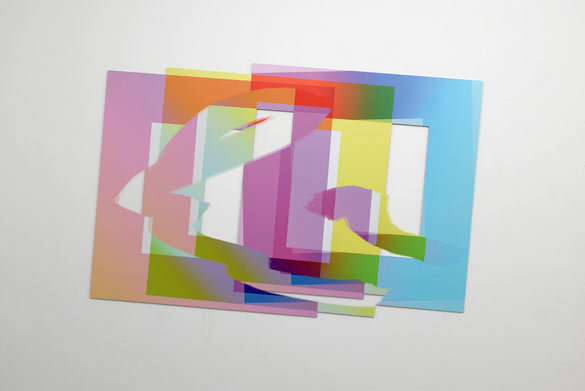

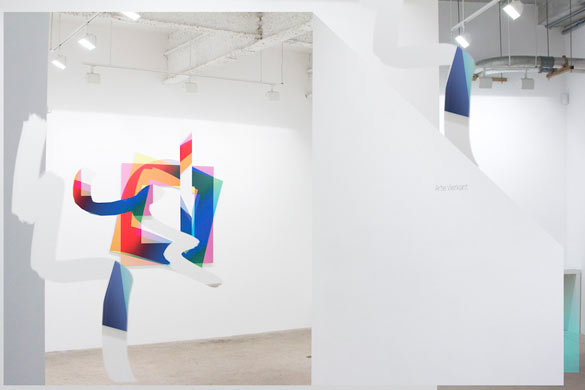

Artie Vierkant, Image Objects, installation view, 2013. Impression UV sur Dibond, document altéré / UV prints on Dibond, altered documentation

La date correspond donc au moment de l’altération de l’image et non au moment de sa production, plus précisément de la prise de vue. D’une certaine manière ce n’est plus le « ça a été » ou « l’instant décisif » d’une œuvre exposée permettant objectivement de l’inscrire dans la mémoire mais le moment de sa réinterprétation, de sa réécriture. Est-ce comme la date qu’on inscrit en bas d’un tableau avec la signature ? En conséquence peut-on encore parler de document ?

A.V : La date est en fait extraite du document — elle provient du moment de l’enregistrement du fichier original d’après lequel est imprimée l’œuvre ; la vue d’exposition n’est souvent prise qu’un mois ou deux après, lorsque l’objet final est produit. Je pense que cela fait partie d’une réfutation de cette idée d’instant décisif. L’on entend souvent que la photographie satisfait notre obsession de la production d’une image objective (Bazin, me semble-t-il), mais nous en sommes loin maintenant. L’image construit l’instant plus que l’instant ne la construit.

Il y a des artistes qui se méfient de la documentation visuelle de leur travail : stanley brouwn a, par exemple, décidé d’interdire toute reproduction de son œuvre ; Daniel Buren, lui, ne croit pas à l’objectivité de la photographie ni à la fiabilité de l’œil du photographe qui se substituerait à celui de tous les autres et, dès la fin des années soixante, a mis en place le concept de « photo souvenir », c’est à dire d’une image sans valeur qui ne peut se substituer à l’œuvre, ni être vendue, à l’inverse de ce qu’ont pu faire certains artistes dont les démarches relevaient du Land Art ou de la performance. Depuis Brancusi, des sculpteurs, comme Didier Vermeiren, exploitent les photographies de leurs œuvres, toujours en situation (exposition, atelier), ces images devenant autonomes et, dans certains cas, œuvres à part entière. Peut-on considérer votre série des Image Objects comme des œuvres autonomes ou des œuvres dérivées d’un travail dans l’espace d’exposition ?

A.V : Pour moi, cela fait partie du travail de ne pas imposer de distinction ou de hiérarchie. Les Image Objects ne sont donc ni autonomes, ni des dérivés. L’image documentaire et l’objet présenté dans l’espace d’exposition sont tous deux des prolongements de l’œuvre et j’espère que l’on ne peut pas dire que l’œuvre se situe plus dans un espace que dans un autre. Quant aux exemples que vous citez, je m’intéresse en effet aux différentes distinctions que les artistes ont faites entre leur travail et sa documentation. L’idée de refuser toute documentation du travail, comme dans le cas de brouwn, me semble assez drôle parce que c’est une sorte de retour du concept d’aura et que cela définit comme une sorte de privilège (au sens positif autant que négatif) le fait de pouvoir voir les objets eux-mêmes. La manière dont j’envisage mes images est certainement plus proche de celle de Buren, en ce que je n’imprime ni n’encadre ces documentations modifiées, bien qu’elles soient des œuvres importantes en elles-mêmes. Je ne souhaite pas en faire des objets commerciaux, elles sont censées être publiques et libres d’accès, dans ce cas c’est donc une dévalorisation radicale (au sens économique) de l’image que produit sa diffusion accrue. Quelque chose comme la Boîte-en-valise de Duchamp s’il l’avait fait fabriquer en série.

Ironiquement, en faisant de la documentation une œuvre à part entière, j’ai remarqué que des gens viennent parfois me voir dans les expositions et me disent qu’ils se demandaient à quoi pouvaient bien ressembler les Image Objects en vrai, et qu’ils sont ravis de les voir enfin ainsi. Il semblerait que j’ai, par inadvertance, déclenché quelque chose qui a rendu son aura à l’objet.

À l’inverse de la photographie de reproduction, les auteurs de vue d’exposition revendiquent une part d’interprétation, de « traduction ». Depuis les années quatre-vingt, ils sont d’ailleurs de plus en plus souvent mentionnés ; des personnalités apparaissent. Tenez-vous compte du fait que ces images sont un point de vue d’auteur sur votre travail ? Altérer l’image est-elle un moyen de vous la réapproprier ?

A.V : C’est une manière de voir intéressante. Je réalise parfois mes propres vues d’exposition mais, le plus souvent, je les confie à des professionnels. C’est un véritable art que de capter la vue d’exposition idéale et cela requiert bien plus qu’une simple technique : une compréhension du contexte d’une exposition d’art et des critères qui font les belles vues d’exposition. S’il y a des stars dans ce domaine de la photographie, je ne les connais pas, mais il me semble en tout cas que c’est devenu une sorte de genre et que, d’une certaine manière, même lorsque c’est moi qui prend ces photos, je ne fais que m’approprier ce genre.

Paradoxalement vous donnez une matérialité à des fichiers numériques qui, bien souvent, ne sont pas imprimés. Pensez-vous que la nécessité de cette réflexion sur la nature des images, que vous partagez avec d’autres artistes de votre génération, est la conséquence de leur production et de leur diffusion numérique ou bien la continuité de la réflexion sur l’irreproductibilité des œuvres ou des pratiques artistiques depuis les années soixante ?

A.V : Je pense que c’est une heureuse réunion des deux. La plupart des artistes que nous connaissons aujourd’hui ont été endoctrinés par l’enseignement et menés à une pensée de l’objet et de la figure de l’artiste comme redevables au discours des années soixante (mais aussi du passé plus récent, ou peut-être de tout discours depuis le modernisme et même avant). En même temps, chacun ne peut que concevoir les notions d’authenticité, d’auteur et de reproductibilité à partir des technologies qui ont cours à son époque. C’est peut-être pourquoi les débats les plus fréquents aujourd’hui sont ceux qui traitent de la manière dont la production numérique a modifié un grand nombre de pratiques dans toutes les industries, y compris l’art—je dirais qu’en fait, il ne s’agit pas tant d’une question d’irreproductibilité que de reproductibilité. Pour moi, la reproductibilité est sans aucun doute une préoccupation majeure des pratiques artistiques des années soixante que vous mentionnez, donc peut-être que ce qui se passe, en fait, c’est que les technologies ont finalement permis aux artistes de réaliser les œuvres et la diffusion de ces œuvres dont ils ne pouvaient que rêver alors.

Artie Vierkant, Image Object Sunday 17 June 2012 4:51PM, 2012. Impression UV sur Sintra, document altéré / UV print on Sintra, altered documentation

Je reviens sur la réflexion sur la nature des images. Beaucoup d’artistes de la génération qu’on appelle digital native travaillent sur les images à la manière d’iconographes ou de chercheurs. Néanmoins, bien avant Internet, Aby Warburg ou encore André Malraux avaient déjà, le premier avec les Mnémosynes, le second avec le Musée Imaginaire, développé cette réflexion sur la diffusion, la circulation, l’usage de ces archives visuelles et leurs conséquences sur notre perception de l’art. Votre travail est-il dans la continuité de cette réflexion sur l’iconologie développée depuis Warburg ou, à l’inverse, s’agit-il d’une rupture, d’une réflexion nouvelle provoquée par le web ? Quelle en serait alors la singularité ?

A.V : Ce serait, selon moi, du déterminisme technologique que de dire que chaque développement majeur dans la technologie peut lui-même constituer une véritable rupture par rapport à la tradition. Évidemment, comme on a pu le voir, l’une des premières choses que font les gens lorsqu’apparaissent de nouvelles technologies, c’est d’adapter les formats qui avaient été créés pour des technologies plus anciennes. Dans certains milieux, cela s’appelle de la « remédiation [2] », comme les filtres qui donnent un style Polaroid sur Instagram ou les cinématiques dans les jeux vidéos qui imitent le cinéma.

Je pense qu’en un sens, beaucoup des artistes actuels qui agissent en iconographes ou en ethnographes travaillent d’une manière très similaire à celle de Warburg. L’Atlas Mnemosyne de Warburg est incroyable en ce qu’il franchit conceptuellement un grand nombre des barrières qui étaient au cœur de son travail à cette époque. C’est une archive d’images mais à la disposition entièrement variable ; les liens entre les images peuvent être modifiés ou rester indéterminés. C’est réellement moins linéaire qu’un site web statique pourtant lui-même constituté de nombreux liens. Cela ne signifie pas que mon travail soit un prolongement direct d’une quelconque recherche, mais il me semble qu’il rend bien compte des débats sur l’ontologie de l’image qui se développent depuis déjà quelques temps.

Votre travail prend des formes très diverses, vidéos, sculptures, photographies, mais il est aussi très homogène, tout semble lié et fonctionner par série : Possible Objects, Similar Objects ou Image Objects. Cette dernière me semble particulière, étant la conséquence des productions précédentes. Lui accordez-vous un rôle, une fonction différente par rapport à l’ensemble de votre travail ? Est-elle centrale ou auxiliaire ? C’est une série en cours, aura-t-elle une fin, un aboutissement ou, au contraire, doit-elle se poursuivre parallèlement à vos expositions ?

A.V : J’aime travailler ainsi parce que cela me permet de regrouper des objets très différents sous une même rubrique — cela m’évoque l’idée que vous pouvez prendre un contenu, le reformater, le modifier, le re-présenter, et que néanmoins, c’est toujours la même chose, c’en est juste un prolongement ou une évolution. Il est aussi important, il me semble, de reconnaître qu’aucune œuvre n’est isolée mais qu’elle s’appuie sur ou qu’elle est connectée à une structure qui l’englobe, qu’il s’agisse d’une idée ou d’un procédé de production. Parfois, ces séries disparaissent, ou j’arrête de m’en occuper, mais elles ont été élaborées en tant qu’idées et ce sont des structure auxquelles je peux revenir— elle n’ont pas de date d’expiration. Ce qui m’intéresse aussi, c’est qu’elles puissent entrer en conflit. Par exemple, dans le cadre de la série Exploits pour laquelle j’achète une propriété intellectuelle afin de l’utiliser comme matériau, j’ai récemment produit un ensemble de pièces de la même manière que les Image Objects — bien qu’ils n’en soient pas — dont les motifs étaient des logos pour lesquels j’essayais d’obtenir une licence de la société Polaroid. Cela m’intéresse de plus en plus. Mettre en place des structures puis les répéter, ou les forcer à entrer en conflit et voir à quoi ressemblent les décombres.

- ↑ 5 Art Stars You Need to Know: Artie Vierkant

- ↑ « L’idée de remédiation est dérivée d’une thèse de Marshall McLuhan voulant que chaque nouveau média se déploie en imitant les formes du médium auquel il succède ; le CD par exemple adopte la forme du disque vinyle. » Ce terme n’est pas encore officiellement passé dans la langue française, il s’agit de la francisation de remediation. Cf. : « Remédiation / mise en abîme »

In conversation with Artie Vierkant

Two years ago, Artie Vierkant, then just graduated from the University of California in San Diego, stated that the teachers at the school used to remind him constantly that the way in which he documented his work was just as important as the work itself. [1] He had already made himself known in 2010 with his text The Image Object Post-Internet, which was published on several websites. Reworking the visual documentation of his work, he offers an equally innovative experience of it online. His desire for the ubiquity of his work raises questions

Rémi Parcollet : The photographic reproduction of a work has a radical effect on its de-contextualization (Walter Benjamin), favouring cognition over perception; conversely, a photograph of a view of an exhibition is defined in relation to time and space. The clues it provides are factors for the critical analysis of the exhibition. Invariable photographs of exhibitions permit “comparisons” and “verifications”. These images are no longer the representation of an autonomous work of art, but of an indissociable ensemble which is only coherent in its globality. Exhibition views are hallmarked by the need to represent the links between the works themselves, but also with the place in which they are set. I am exercised by your work, and more exactly by the series of Image Objects, which you define as ‘modified documentation’ or ‘altered documentation images’. Do you see a difference between modifying and altering? These photographs are dated but not located, they are flat like photographs of surfaces, whereas the exhibition views describe a space at a given moment and at a given time. What difference do you make between these two types of photographic documentation? Is it the principle of documentation that is modified, or the document?

Artie Vierkant : ‘Modifying’ and ‘altering’ are both terms I’ve been using relatively interchangeably. I think ‘altering’ is what I’ve privileged calling this process, partly because of the relationship to the term ‘alterity’. The images, I think, gain an alterity by being misrepresentations of space—or maybe by not bothering to accurately represent space—and, as you say, not acting as installation views are intended to, not describing a space at a given moment and at a given time. In a traditional view of the ontology of the image we capture something in time and space, stabilize it, store it, but this is a definition that only looks to the meaning found in the image rather than the construction and context of the image. So by altering these images, and forcing a difference between how you see the object when you view it in space and how you see the image of that object, this gesture ideally allows what we would call a secondary viewing experience to become a primary one. In a way, it just speaks to the context the work will ultimately be received in—if for the most part the work will be seen through documentation one might as well acknowledge this.

You mention the works are ‘dated but not located’—so for instance I’ll call a work Image Object Monday 19 May 2014 1:07PM, and this title will refer to the printed object and the altered images that circulate of it. This I’ve been doing since the start of the series and actually started as a bit of a joke about labor. The date will refer to the moment I finalize and save the file that will be printed (they all start as Photoshop documents), so the title acts as the time stamp of when I was sitting at a machine making this thing and enacting this kind of soft labor. In fact this also allows some reflection on the nature of the images. Rather than being just a binary between the printed objects and the altered installation images, and saying both are one in the same, this is of course further complicated by the source file (and what gives the image object its name) being a third object, equally a part of the image as the others.

Artie Vierkant, Image Object Thursday 5 July 2012 9:49PM, 2012 (gauche/left). Impression UV sur Sintra, document altéré / UV print on Sintra, altered documentation /// Artie Vierkant, Image Object Monday 11 March 2013 1:12PM, 2013 (droite/right). Impression UV sur Dibond, document altéré / UV print on Dibond, altered documentation

So the date tallies with the moment when the image is altered, and not with the moment when it is produced, or, more precisely, shot. In a way it is no longer the “that’s it” or the “decisive instant” of an exhibited work making it objectively possible to include it in memory, but the moment of its re-interpretation, its re-writing. Is this like the date that is written at the bottom of a picture with the signature? As a result, can we still talk in terms of a document?

A.V : The date actually is completely abstracted from the document—the date comes from the moment the original file the work was printed from is first saved, so in fact the installation photo is often not taken until a month or two later, once the final object is produced. I think this is all part of a refutation of that decisive instant idea. There’s the old saying that the photograph satisfies our obsession with objective image making (Bazin, I think), and we’re far from that now. The image constructs the instant rather than the instant constructing the image.

There are artists who are suspicious about the visual documentation of their work: stanley brouwn, for example, has decided to ban any reproduction of his œuvre; Daniel Buren, for his part, does not believe either in the objectivity of the photograph or in the reliability of the photographer’s eye which replaces that of all the others and, since the late 1960s, has introduced the “souvenir photo” concept, meaning a valueless image which cannot replace the work, or be sold, unlike what certain artists, whose approaches stemmed from Land Art and performance, have managed to do. Since Brancusi, sculptors such as Didier Vermeiren, have been using photographs of their works, invariably in a situation (exhibition, studio), with these images becoming autonomous and, in some cases, works in their own right. Can we regard your series of Image Objects as autonomous works or works deriving from a work realized in the exhibition venue?

A.V : I think part of the work is to not impose a distinction, or a hierarchy. So really they’re neither autonomous nor derivative. Both the documentation image and the object you would encounter in a gallery space are extensions of the work, and hopefully you can’t say the work is more located in one space or another. As to the examples you mention, I’m certainly interested in the different distinctions artists have imposed between their work and the documentation. The idea of negating documentation of your work, like in the case of Brouwn, is a funny one to me because it just forces the auratic concept back onto the objects you’re making and makes it a matter of privilege (in a positive and a negative sense) to be able to see the works at all. I would say that the way I think about dealing with my images is closer to Buren’s, where I don’t for example print and frame these altered documentation images, despite being significant works in their own right. I don’t want to feel like I’m commodifying the images, they’re supposed to be public and free to everyone, so in that case it’s a similar drastic devaluing (in an economic sense) of the individual image by increased distribution. Something like Duchamp’s Boîte-en-valise if he’d had them mass-produced.

Ironically though by making the documentation a work in its own right, something I’ve noticed is people sometimes come to me in exhibitions and express that they’d always wondered what the Image Objects look like in real life, and are happy to finally see one in person. So by setting it up like this I’ve inadvertently triggered something that gives the object its aura back.

Artie Vierkant, Color Rendition Chart Thursday 28 March 2013 2:47PM, 2013. Impression UV sur Sintra, Contrefaçon personnalisée / UV prints on sintra, Custom counterfeit

Unlike the reproduction photograph, people who take views of exhibitions claim a share of interpretation and “translation”. Since the 1980s, incidentally, they are more and more frequently mentioned; personalities are appearing. Do you take into account the fact that these images are an author’s viewpoint about your work? Is altering the image a way of re-appropriating it for yourself?

A.V : That’s an interesting way to look at it. Sometimes I do shoot my own installation views, but often I do rely on professionals. There’s a real art to capturing the ideal look of an installation view, and a lot of it requires things beyond technical skill, but also an understanding of the context of an art exhibition and the global standards of alluring installation views. If there are particular stars of the installation view sub-discipline within professional photography I haven’t come in contact with them, but I would say the form has come into its own as a kind of genre, and in a way even when I take the photographs myself I’m just appropriating that genre.

Paradoxically, you lend a material quality to digital files which in many cases are not printed. Do you think that the need for this way of thinking about the nature of images, which you share with other artists of your generation, is the consequence of their digital production and distribution, or is it the continuity of the thinking about the irreproducibility of works and art practices since the 1960s?

A.V : I think it’s a happy confluence of both. Most artists we know of today will have gone through several stages of professionalized education, which indoctrinates us into a kind of thinking about the object and the figure of the artist which is indebted to the conversation of the 60s (and the more recent past, and maybe everything since modernism, or maybe before). At the same time one can’t help but form their ideas about authenticity, authorship, and reproducibility from the technologies available to them in their own precise moment. This is why perhaps the most prevalent conversations right now are those on the topic of how digital production has changed a number of practices in all industries, including art—I would say in fact that it’s not a question about irreproducibility so much as reproducibility. To me reproducibility is definitely a core concern of the art practices you’re referring to in the 1960s, so perhaps what’s actually come to pass is that technologies have actually come about that allow for the realization of the kinds of production and distribution artists could only dream of at that time.

Let me come back to the way of thinking about the nature of images. A lot of artists belonging to what is called the “digital native” generation work on images like iconographers and researchers. Well before the Internet, however, Aby Warburg and André Malraux—the former with the Mnemosyne Atlas, the latter with the Imaginary Museum—had developed this line of thinking about the diffusion, circulation and use of these visual images and their consequences on our perception of art. Is your work in the continuity of this thinking about iconology that has developed since Warburg or, conversely, is this a break, and a new way of thinking caused by the Web? What might the particular features of this be?

A.V : I think it would be technological determinism to say that any major development in technology can itself constitute a full break from tradition. Obviously, as we’ve seen, one of the first things people do with new technologies is to adapt formats that were created for older technologies. In some circles we refer to that as “remediation”, like the Polaroid-style filters of Instagram or cutscenes in video games that emulate cinema.

In a way I think a lot of the artists working now who act as iconographers or ethnographers are working very similarly to Warburg. Warburg’s Mnemosyne Atlas is incredible actually in that in concept it cuts through a lot of the boundaries he was working with at the time. It’s an archive of images but the arrangement is fully variable, the links between images are allowed to change or to stay indeterminate. It’s actually profoundly less linear than a static website, and itself is constituted of a number of links.

This isn’t to say that my work is a direct continuation from any particular inquiry of course, but I think that very much it accounts for the conversations that have been unfolding for some time about the ontology of the image.

Your work assumes very different forms —videos, sculptures, and photographs— but it is also very homogeneous, everything seems connected, and appears to work by series: Possible Objects, Similar Objects, and Image Objects. But this last series seems to be special because it is the outcome of the earlier productions. Do you attach a different role and function to this approach in relation to your work as a whole? Is it central or auxiliary? Will this series currently under way have an end, a culmination? Or on the contrary will it be continued in parallel with your shows?

A.V : I like to work in this way because it allows very different objects to be grouped together under a similar rubric—it echoes the kind of thinking that you can take a piece of content, reformat it, change it, re-present it, and really it’s the same thing, just a continuation or evolution. It’s also important I think to acknowledge that any one work doesn’t necessarily stand alone, but is either supported or connected by a structure larger than it, whether that is an idea or a production process. Sometimes these series die out, or I stop being attentive to them, but they have been formulated as an idea and it’s a structure I can return to—there isn’t meant to be any specific expiry date to them. It’s interesting too when these can collide. So for instance, for my series Exploits, where I license or purchase intellectual property to use as a material, recently I made a series of works that are produced in the same way as Image Objects, but were not Image Objects, where the prints were logos I was trying to license from the Polaroid Corporation. I think this is increasingly interesting to me. Setting up structures and then either iterating from them, or else forcing them to collide and seeing what the wreckage looks like.

- ↑ 5 Art Stars You Need to Know: Artie Vierkant

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad