Erin Gleeson

Erin Gleeson est une curatrice indépendante basée à Phnom Penh. Elle a co-fondé SA SA BASSAC en 2011 avec le collectif d’artistes Stiev Selapak, et en est à présent la directrice artistique. SA SA BASSAC est un espace d’art à but non lucratif comprenant une galerie, une salle de lecture ainsi qu’une plateforme curatoriale dédiée à des programmes d’échange et de recherche. Cette plateforme est liée aux activités de SA SA Art Projects, géré par le même groupe et dirigé par l’artiste et commissaire Vuth Lyno, un espace dédié à des résidences expérimentales et aux pratiques éducatives dans l’environnement communautaire d’un complexe d’appartements baptisé White Building qui demeure l’un des rares projets architecturaux du quartier culturel datant de l’époque de l’Indépendance, le « Bassac River Front ». Erin Gleeson est actuellement curatrice invitée de la huitième édition du programme Satellite du Jeu de Paume à Paris avec un projet intitulé « Rallier le flot » pour lequel elle a invité les artistes Khvay Samnang, Nguyen Thi Trinh, Vandy Rattana et Arin Rungjang dont les expositions sont en parallèle présentées au CAPC à Bordeaux.

Comment en êtes vous arrivée à travailler au Cambodge ?

Je viens de Minneapolis, dans le Minnesota, mais j’ai jusqu’à présent passé près de la moitié de ma vie à l’étranger. Bien que ma carrière « professionnelle » ait ainsi démarré au Cambodge, ma vie « pré-cambodgienne » est marquée de références fortes. J’ai étudié dans le Minnesota ainsi qu’en Afrique du Sud à la fin des années 1990, me spécialisant simultanément en art, histoire de l’art et en Peace and Conflict Studies — des sujets qui me semblaient aller naturellement de pair. À cette époque, je me voyais autant devenir une artiste qu’une éducatrice impliquée dans la pensée et l’action communautaire avec les populations vivant dans des zones de « post-conflit ». J’ai choisi d’étudier sur le magnifique campus catholique mais œcuménique, aux bâtiments dessinés par Marcel Breuer, installé au milieu de la forêt isolée et des marécages. Je n’ai pas été élevée selon le dogme catholique mais suis attirée par son monachisme, par les mantras bénédictins de l’hospitalité et de la vie communautaire, ainsi que par l’idéalisme attaché à la notion de participation. C’est au cours de mes études que je me suis familiarisée avec le Cambodge sous différents aspects, via la poterie ancienne, l’architecture et la photographie de l’époque des Khmers rouges, cette dernière ayant été le sujet de ma thèse. Je ne portais pas uniquement mon intérêt sur le Cambodge, le département des « Études Asiatiques » m’a entraînée dans des projets comme par exemple celui mené en partenariat avec le Minneapolis Institute of Arts pour qui j’ai rédigé le guide éducatif de la collection islamique. En tant qu’adjointe au directeur des quatre galeries du campus, pendant quatre ans, j’ai commencé à organiser des expositions et à initier des programmes éducatifs. L’université est dotée d’une riche collection. Je me souviens de mon excitation à l’âge de dix-huit ans en installant par exemple l’Homage to the Square d’Albers ainsi que des estampes de Picasso et de Chagall. Nous avions également établi des collaborations significatives notamment avec le galeriste local Todd Bockley qui travaille principalement avec des artistes autochtones, ainsi qu’avec le photographe Wing Young Huie dont le travail avait d’abord porté sur les diverses populations asiatiques du Minnesota, y compris les Hmong, les Vietnamiens et les Cambodgiens — le Minnesota était le troisième plus grand foyer de la diaspora cambodgienne aux États-Unis. J’ai reçu une bourse de la Jerome Foundation afin de travailler avec la United Cambodgian Association du Minnesota, pour mettre en place des ateliers de photographie mêlant les générations plus âgées aux plus jeunes. Je travaillais simultanément au Walker Art Center, dans le laboratoire artistique mobile de l’Atelier Van Lieshout que le Walker lui avait commandé pour faire office de centre mobile pour la jeunesse afin de « porter la bonne parole de l’art et de la culture » jusqu’aux écoles des quartiers les plus pauvres. Je dois dire que le Walker a été l’un de mes principaux pôles « d’apprentissage » par sa pratique de la conception graphique et du commissariat et, surtout, son dévouement auprès des artistes incluant dès l’origine les pratiques de la performance. Nguyen Trinh Thi, (dernier artiste présenté dans le cadre du programme Satellite 8) m’a récemment confié : « En tant qu’artistes, nous avons le désir de nous engager, mais également de disparaître. » Il me semble que la plupart des expériences que j’ai faites dans ma jeunesse visaient à résoudre cette tension —puiser dans la poésie un moyen de participation, d’engagement et de résistance.

Ngyuen Trinh Thi, Letters from Panduranga, 2015. Vidéo HD, 36′. Co-production : Jeu de Paume, Paris ; Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques ; CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. Courtesy Ngyuen Trinh Thi © Ngyuen Trinh Thi, 2015.

De quelle manière vous êtes vous initiée à la scène de l’art cambodgien ?

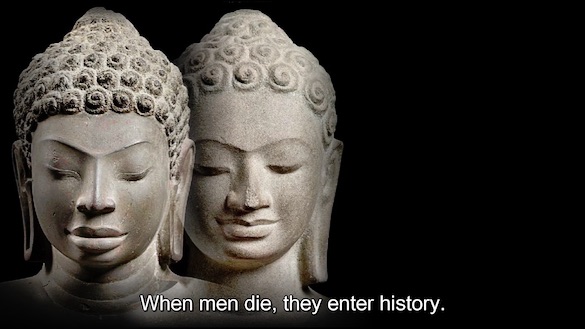

Ma première visite au Cambodge a eu lieu en 2002 grâce à la bourse Fulbright du Human Rights Center de la faculté de droit du Minnesota. Dans le cadre des recherches menées pour ma thèse, j’ai rencontré pour la première fois Vann Nath (1946 – 2011), homme incroyable et peintre qui a survécu à la prison S-21. Je me suis rapprochée de l’institut cambodgien des droits de l’homme pour effectuer un travail de « terrain » bénévole en mettant l’accent sur les méthodologies créatives dans l’apprentissage des droits de l’homme. Au cours de cette expérience, on m’a proposé d’enseigner en histoire de l’art facultative, en premier cycle, à la nouvelle université des Arts Libéraux de Phnom Penh. J’ai démarré par un cours général proposant un balayage comparatif Est-Ouest, j’y ai appris non sans reconnaissance à re-revoir les canons en écoutant les étudiants interpréter et observer les œuvres hors contexte. Dix ans plus tard, les vidéos Village, Elsewhere et Two Planets d’Araya Rasdjarmrearnsook, réalisées en 2012, entraient en résonance avec mes expériences d’enseignement. Araya avait placé des reproductions de peintures occidentales emblématiques dans le contexte quotidien de la Thaïlande et invité les membres de la communauté à réagir face aux œuvres, révélant des lectures à la fois étonnamment différentes et étonnamment similaires aux lectures originale de ces œuvres. Je modifiais les programmes chaque semestre en essayant d’être le plus « utile » possible aux étudiants, et c’est au cours des semestres consacrés à la rencontre des artistes vivants du Cambodge que j’ai fini par m’engager véritablement. Les étudiants et moi-même nous sommes immergés autant que possible dans le contexte des arts visuels de Phnom Penh, visitant des ateliers et nous rendant à chaque vernissage, ce qui était tout à fait possible —ça l’est toujours, la « scène » étant restreinte. Puisque les contextes d’exposition étaient tous initiés par des étrangers ou le fruit de partenariats à l’étranger avec des Cambodgiens issus de la diaspora, j’ai pensé qu’il était également important de considérer les cultures visuelles autochtones situées hors de la scène artistique —des espaces où les langages visuels sont riches d’histoire et endossent une signification quotidienne. Ainsi nous nous sommes par exemple rendus dans les mosquées et les pagodes et nous avons entamé des discussions avec des imams cham et des moines bouddhistes. Pourtant, à l’époque, en tant qu’artiste, écrivaine et enseignante, mes amitiés avec les artistes n’étaient en rien les prémisses d’une quelconque activité curatoriale. Je n’avais pas l’intention de monter des expositions au Cambodge, et il existait peu —et il existe toujours peu— d’opportunités curatoriales dans le pays.

Vandy Rattana, MONOLOGUE, 2015. Vidéo HD, 16/9 couleur, son, 18’55.

Co-production : Jeu de Paume, Paris ; Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques ; CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. Courtesy Vandy Rattana © Vandy Rattana, 2015.

Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous vous êtes engagée dans les pratiques d’exposition au Cambodge avant de co-fonder SA SA BASSAC ?

Je me suis toujours impliquée sur la base du volontariat avec des espaces locaux, y compris le Reyum Institute of Art and Culture et le Bophana Audiovisual Resource Center, deux institutions étonnantes dédiées à la préservation culturelle et à sa continuité, ainsi que le Centre culturel français (aujourd’hui l’Institut français) avant que sa politique ne devienne aussi conservatrice. La question était de savoir comment, pourquoi et à l’initiative de qui se déployaient les expositions au Cambodge. Le Cambodge était beaucoup plus isolé politiquement et culturellement qu’il l’est aujourd’hui et, en général, s’écarter des codes culturels et esthétiques institués prêtait le flanc à la critique. En tant que curatrice et en tant qu’étrangère, je ne me sentais pas en mesure d’en dévier, sauf en soutenant les artistes qui le désiraient. J’ai donc endossé le rôle très engagé mais en quelque sorte invisible d’assistante, pendant de nombreuses années et, au fil du temps, j’ai pris note de l’évolution des besoins des artistes et de leur insatisfaction face aux infrastructures existantes. Au Reyum Institute, j’ai eu la chance d’assister le co-fondateur Ly Daravuth sur la collecte de fonds et les publications et, à la Reyum Art School, j’ai participé aux programmes et aux échanges notamment avec Tran Luong. Grâce au Reyum, j’ai rencontré de nombreux artistes, des enseignants et des ministres issus de la génération précédente qui avaient survécu aux guerres et avaient été envoyés par le gouvernement vietnamien au pouvoir au Cambodge dans les blocs post-soviétiques, dans les années 1980, afin d’obtenir des diplômes. J’ai eu la chance d’approfondir ces liens en assistant les artistes cambodgiano-américaines Sopheap Pich et Linda Saphan dans leur projet Visual Arts Open —un programme d’exposition intergénérationnel et multi-sites, pendant quelques semaines, en décembre 2005. J’ai curaté la section photographique de VAO, pour laquelle j’ai invité les principaux photojournalistes du Cambodge à développer leur travail réalisé en dehors de celui pour la presse, aux côtés du photographe alors émergent Vandy Rattana qui exposait son premier corpus Looking In —projet radical à l’époque de par sa nature documentaire considérée alors comme de peu d’intérêt : un portrait intime, quasi cinématographique de la vie domestique des classes moyennes et plus pauvres. Quelle expérience significative pour Rattana et moi-même de nous retrouver cette année au Jeu de Paume, dix ans plus tard. En 2008, j’ai créé ma propre plateforme curatoriale baptisée Bassac Art Projects, un nom délibérément proche de ceux des ONG (jusqu’à peu Phnom Penh accueillait le plus grand nombre d’ONG au monde) afin de masquer mon identité étrangère et d’obtenir également une validation de mon rôle de curatrice. Parmi les activités de Bassac Art Projects, il y a eu un colloque au Reyum Institute sur le commissariat d’expositions dans la région, et des expositions et projections de films documentaires à Bophana, dont Sharing Knowledge de Svay Ken. Bassac Art Projects était également un espace de résidence informelle pour les artistes locaux dédié au travail autant qu’aux rencontres. Six jeux de clés avaient été réalisés et circulaient entre les artistes. Cette expérience positive a prouvé que l’espace et le temps, hors de toute censure et de toute échéance, figuraient parmi les éléments essentiels qui manquaient à ce paysage.

Ngyuen Trinh Thi, Letters from Panduranga, 2015. Vidéo HD, 36′. Co-production : Jeu de Paume, Paris ; Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques ; CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. Courtesy et © Ngyuen Trinh Thi

Avez-vous remarqué des changements dans le monde de l’art cambodgien ?

Énormément. J’ai entendu beaucoup d’histoires d’artistes d’ex-Allemagne de l’Est avant et après la chute du mur ou des histoires d’autres pays qui ont connu de grands bouleversements politiques et économiques tels que le Myanmar récemment, et elles entrent toute en résonance avec l’expérience que j’ai vécue au Cambodge. Depuis que l’économie a commencé à s’ouvrir en 2005-2006 et qu’une paix relative a été maintenue dans la majeure partie de cette dernière décennie, la « communauté » régionale et internationale a décidé de collaborer avec le Cambodge et vice versa. L’un des changement notable et triste à la fois fut le décès de la co-fondatrice du Reyum Institute, Ingrid Muan et, finalement, la fermeture des lieux en 2009. Les enquêtes ethnographiques qu’ils ont en quelque sorte réalisées par le biais de la recherche, des expositions, des publications et des programmes mis en place, manque cruellement. Pour nommer quelques changements positifs : l’ouverture d’espaces qui accueillent un large éventail de pratiques, la formation de collectifs cambodgiens comme Stiev Selapak, le collectif cinématographique Kon Khmer Koun Khmer et la présence exponentielle de documentaires et de nombreux festivals dédiés au cinéma, avec de nombreux collectifs dans la province du nord-ouest de Battambang qui accueille essentiellement des peintres ; la possibilité d’accéder aux archives liées à l’histoire du Cambodge grâce à l’ouverture de Bophana ; le développement des politiques des publics dans tous les espaces présentant de l’art, à la fois en ce qui concerne l’animation des expositions mais également la mise en place d’événements ; l’accroissement des relations régionales et internationales entre les curateurs et les artistes entraînant une augmentation du nombre de résidences et du taux de participation des artistes. Bien qu’il semble y avoir un accroissement généralisé —plus d’artistes, plus d’expositions, plus d’activités, plus de festivals— je préfère éviter le sensationnalisme attaché au terme de renaissance qui est si souvent employé par les journalistes lorsqu’ils s’appliquent à décrire la scène de l’art contemporain au Cambodge. Bien qu’il y ait en effet des raisons de se réjouir et de ressentir une certaine excitation, plus nous en apprenons sur le passé, plus nous constatons que ces « changements » s’inscrivent dans la continuité d’un passé rendu difficile d’accès du fait de la guerre qui visait les classes instruites, y compris les artistes, et la destruction des archives.

La Sa Sa Art Gallery a été fondée en 2009 par le collectif d’artistes Stiev Selapak afin de promouvoir l’art contemporain cambodgien dans le contexte d’une galerie commerciale cambodgienne dirigée par des artistes. Pouvez-vous expliciter le passage entre ce premier espace et la fondation de deux autres espaces, SA SA Art Projects en 2010 et SA SA BASSAC en 2011 ?

Chaque initiative était de nature expérimentale. Stiev Selepak (dont l’acronyme est Sa Sa) a vu le jour en premier en 2007 —un groupe de jeunes photographes réunis autour du partage des connaissances et des ressources. Vandy Rattana a été l’instigateur du groupe, la plupart d’entre eux venaient tout juste d’achever leurs études de photographie dispensées par le photographe français Stéphane Janin qui possédait depuis quelques années une belle galerie de photographie dans sa shophouse reconvertie, située à proximité de l’école d’art. Les membres de Stiev se sont engagés à créer et à diffuser leur propre image, une image susceptible de contribuer à déstabiliser le regard ethnographique du protectorat français, les images anonymes de la guerre, les clichés touristiques, et de contribuer à une archive de la vie quotidienne pour les générations futures, largement manquante. Leurs pratiques demeuraient individuelles même s’ils se soutenaient mutuellement. Ils ont finalement ouvert la Sa Sa Art Gallery en 2009 de façon à exercer un meilleur contrôle sur la manière dont leur travail était exposé et afin de soutenir les jeunes Cambodgiens qui souhaitaient la même chose. Leur programme a notamment nourri et accru le nombre de spectateurs cambodgiens. Puis la galerie a fermé, partiellement en raison de l’ouverture de SA SA Art Projects dans le White Building. Vuth Lyno, curateur, artiste, et membre de Stiev, dirigeait les deux espaces et travaillait à temps plein pour les Nations Unies —il lui était impossible de tout mener de front. Le collectif a décidé que les pratiques expérimentale et communautaire devaient primer et Stiev s’est focalisé sur l’espace dédié à l’hébergement de conférences, d’ateliers, de résidences et d’événements à l’échelle communautaire. Simultanément, mon Bassac Art Projects collaborait avec divers membres de Stiev et nous avons convenu que l’aspect résidentiel de Sa Sa Art Projects était crucial pour la communauté artistique. Mais le rôle joué par la Sa Sa Art Gallery manquait. Rattana et moi-même étions depuis de nombreuses années à la recherche d’un espace susceptible d’accueillir un petit centre d’art et nous avons toujours eu la certitude que cela arriverait au bon moment. En effet, l’espace idéal nous a été offert via un droit de préemption — situé dans la même rue que le White Building et niché près du Palais Royal et du musée national — ce qui nous a encouragés à ouvrir SA SA BASSAC en 2011. SA SA BASSAC et SA SA Art Projects œuvrent en parallèle, et nous collaborons naturellement, par exemple, lorsqu’un étudiant brillant est repéré lors des cours d’art dispensés par SSAP, SSB lui propose une exposition ou un programme public. Ce week-end, nous co-animons une programmation de projections dans un autre espace, Metahouse.

Groupe d’étudiants, d’artistes et de professionnels participant à la série de workshops Cambodian Art Histories for Daily Use sous la direction de Roger Nelson, à SA SA BASSAC, 2015

En quoi consiste le programme des expositions de SA SA BASSAC ?

Il ne cesse de se modifier en fonction de l’évolution des besoins, et nous allons continuer dans cette voie. SSB et SSAP sont deux espaces sensibles au contexte local. Nous nous concentrons sur les artistes et nous travaillons avec la capacité restreinte de petites équipes et de moyens précaires. À SSB, nous sommes passés de douze expositions par an en 2011, à sept en 2015. Si cela s’apparente à première vue à une réduction des activités, il n’en est rien, nous organisons à présent de nombreuses expositions à l’étranger, des résidences, et cela permet au public de voir les œuvres sur de plus longues périodes. Les deux premières années ont été consacrées à des expositions personnelles d’artistes cambodgiens. Ce fut une véritable expérience, un test afin de vérifier si de nouvelles œuvres créées par un large éventail d’artistes, d’horizons et de pratiques très divers, pouvaient entrer en résonnance et auprès de qui. Une manière aussi de voir si les artistes cambodgiens pouvaient vivre aujourd’hui comme n’importe quels autres artistes et obtenir des soutiens dans un monde de l’art en évolution, ici comme au loin. Une vaste gamme de programmes publics a été intégrée aux expositions, ainsi qu’une bibliothèque en plein développement. Dans ses troisième et quatrième années, le programme a développé un grand nombre d’échanges, en Asie du Sud-Est, par exemple, par l’intermédiaire du curateur invité, Roger Nelson, ou avec une exposition d’artistes issus de la diaspora américano-cambodgienne organisée par Vuth Lyno, ainsi que d’autres plateformes discursives et ludiques, au travers desquelles nous avons assis notre présence publique, nous sommes devenus comme un centre d’art. Nous accueillons à présent le projet Molyvann Vann: Summer School 2015, mené par l’architecte et chercheur Pen Sereypagna, qui met en avant les œuvres de l’architecte moderniste cambodgien Vann Molyvann, célèbre quoiqu’encore trop méconnu, âgé de près de quatre-vingt-dix ans. L’espace de la galerie agit comme une architecture transparente et un atelier de recherche designé pour susciter la participation des élèves et des visiteurs à des processus de collaboration, de recherche, d’archivage et de construction autour des principes directeurs de Vann, de la Nouvelle Architecture Khmère, de l’historique du développement urbain et des techniques de modélisation du passé couplées aux technologies architecturales d’aujourd’hui. Notre prochaine exposition de Svay Sareth promet d’être provocante puisqu’elle soulève des interrogations liées aux tensions historiques et actuelles qui existent dans les relations politiques vietnamo-cambodgiennes. L’exposition « I, Svay Sareth, am eating rubber sandals » se tiendra du 26 septembre au 28 novembre.

(image en une : Ngyuen Trinh Thi, Letters from Panduranga, 2015. Vue de l’exposition au Jeu de Paume, Paris)

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad