Xabier Arakistain

En effet, pourquoi pas Judy Chicago ?*

Le CAPC de Bordeaux organise la première exposition institutionnelle en France de Judy Chicago, figure incontournable de l’art féministe et, l’on pourrait dire, de l’art américain. Un œuvre essentiel qui questionne les fondements mêmes de l’histoire de l’art comme production active de la domination masculine, inventant un vocabulaire de formes qui vient s’inscrire tout contre les structures du discours visuel dominant dont il vient saper les fondements. Alors oui, why not Judy Chicago, after all, pourquoi pas une femme et pourquoi pas Judy Chicago au musée, temple historique du phallocentrisme ? C’est cette question que soulève Arakis (Xabier Arakistain), curateur de l’exposition, reprenant deux notions qui fondent le travail de l’artiste : le déficit (de visibilité) et la désobéissance (devant les canons). Et l’on ne sera pas surpris que cette proposition vienne doublement de la périphérie du regard : d’une part, d’une institution qui se distingue, par son histoire et par sa situation géographique, des grandes institutions hégémoniques et, d’autre part, d’un curateur basé à Bilbao qui se définit avant tout comme féministe.

L’exposition suit deux axes. Un premier documente l’engagement de Judy Chicago dans l’enseignement, avec notamment l’important Fresno Feminist Art Program qu’elle mit en place à l’attention des femmes artistes alors qu’elle était enseignante invitée de la California State University en 1970 et qui s’ouvrira aux hommes par la suite. Est documentée également la fameuse Womanhouse qu’elle créera en 1971 dans une maison inhabitée près du campus de CalArts, dans le cadre de son enseignement là-bas.

Le second propose une lecture de son œuvre à travers les différentes époques de sa carrière. L’exposition marque par la présence importante de reproductions présentées sur un pied d’égalité avec des œuvres originales ; les documents et archives sont valorisés par un traitement équivalent à celui des œuvres, comme pour la pièce majeure de Judy Chicago : The Dinner Party. Cette dernière, qui convoque pour ainsi dire à un festin de femmes les figurantes, seconds rôles et autres habituelles oubliées de la grande Histoire, pose la question de l’écriture de l’histoire comme outil de domination masculine. L’usage de plats en céramique présentant des formes vulvaires permet d’interroger autant l’histoire que le vocabulaire visuel et technique de cette domination. Seuls quelques plats sont présentés sous vitrines et la pièce intégrale est évoquée sous forme d’archives et de posters. Ses autres séries, notamment ses peintures Power Play, sont en partie présentes via des reproductions et cette exposition pose ainsi la question de ce qui fait œuvre, de ce qui fait exposition et du rôle de l’exposition par rapport à l’œuvre. Nous en discutons avec Arakis.

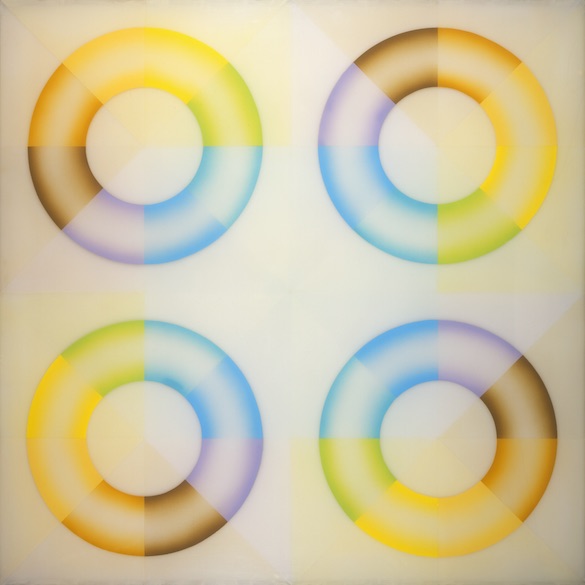

Vue de l’exposition / View of the exhibition: « Why Not Judy Chicago ? » CAPC, musée d’Art contemporain de Bordeaux, 2016. Photo : Frédéric Deval

Pourquoi Judy Chicago ?

Judy Chicago est une artiste de soixante-dix-sept ans que je considère comme l’une des plus importantes du xxe siècle. Elle vient de bénéficier de nombreux hommages aux États-Unis dans des universités et des centres d’art mais il n’y a pas encore eu de grande exposition à lui être consacrée au MoMA, au Whitney ou dans d’autres institutions importantes. Alors « Why not Judy Chicago? » pose cette question : pourquoi pas elle ? Pourquoi pas une femme, qui plus est féministe, et dont tout le travail repose sur la mise en question des canons du phallocentrisme ?

Pourquoi Bordeaux ?

Personnellement, j’adore travailler à cette échelle et à une dimension telle que celle du CAPC. On se trouve ici en périphérie et j’aime beaucoup le fait de montrer des choses qui s’éloignent de l’alpha et de l’oméga des institutions hégémoniques.

Le fait que l’exposition ait lieu à Bordeaux et non à Paris a-t-il plus de sens ?

Je ne pense pas que cela produise plus de sens, je constate simplement que ce projet n’est possible que dans ce type de lieu. Je pense que cela aurait totalement fait sens que Judy Chicago bénéficie d’une exposition au MoMA. Pourquoi pas ?

Judy Gerowitz devient Judy Chicago en 1971. La première partie de son œuvre, celle des années soixante, que l’on pourrait qualifier de minimaliste, semble sous-représentée. Est-ce parce qu’elle n’était pas encore Judy Chicago ?

Pas du tout. C’est une période de son travail que j’aime beaucoup car elle est investie d’une grande énergie et mon point de vue curatorial ne consiste pas à la minimiser : l’exposition commence en 1964 avec Mother Superette et se poursuit avec la série des Pasadena Lifesavers de 1969, ses peintures à caractère minimaliste qui sont nombreuses dans l’exposition.

Judy Chicago

Mother Superette, 1963. Acrylique sur papier, 49.5 × 66 cm. © Judy Chicago.

Photo © Donald Woodman

Mais certaines pièces importantes ne sont-elles pas absentes, notamment de grandes sculptures d’inspiration minimaliste comme Rainbow Pickett qui appartient au Brooklyn Art Museum ou ses Bronze Domes ?

Toute exposition fait l’objet d’une série de décisions. Ici, il ne s’agissait pas d’organiser une rétrospective. Une telle opération pour une artiste comme Judy Chicago serait extrêmement onéreuse, beaucoup de pièces étant aux États-Unis. Mon ambition est de présenter un récit visuel de sa carrière à partir d’un choix d’éléments : elle a produit une très importante quantité de pièces et mon approche curatoriale consiste à sélectionner des lignes de son travail qui montrent sa contribution majeure à l’histoire de l’art.

Judy Chicago, Pasadena Lifesavers Yellow Series #2, 1969-70.

Laque acrylique sprayée sur acrylique, 152.4 × 152.4 cm. Photo © Donald Woodman

Pourquoi avoir choisi de présenter beaucoup de reproductions d’œuvres ? La présentation sur un pied d’égalité d’œuvres originales et de reproductions procède-t-elle d’une approche queer du curating ?

Non, pas queer mais féministe ! Judy Chicago a créé cette imagerie fantastique du sexe féminin qui a donné le cunt art, c’est ce que je mets en discussion avec elle ; les décisions curatoriales ont été prises dans cette optique. Je disposais de deux lieux intéressés par ce projet [le Centre Azkuna de Bilbao et le CAPC ont collaboré sur ce projet], d’un très joli budget pour une exposition d’art contemporain et j’ai agi à partir de ces données. De plus, il me paraissait intéressant de présenter une artiste américaine en Europe tout en mettant à distance la mystification de l’objet d’art sur laquelle son amie la critique américaine Lucy Lippard avait brillamment écrit dans les années soixante-dix. Cela ne nous a donc pas paru problématique avec Judy de faire usage de reproductions ; l’essentiel est le récit que l’on produit autour de l’œuvre. À travers cette mise en récit, le visiteur prend la mesure de l’évolution de sa palette colorée, de son style graphique, de la manière dont elle a inventé son style propre et, au final, de son importance.

D’une certaine manière, vous mettez en question l’approche institutionnelle de l’art en matière de pouvoir liée à la détention de l’original ?

Tout à fait.

Pour en venir au travail de Judy Chicago, j’ai eu le sentiment en regardant certaines de ses œuvres – et notamment les peintures que je qualifierais de « michelangelesques » de la série Power Play – qu’elle reproduit des stratégies masculines plus qu’elle ne les déconstruit.

Non, je ne pense pas. Judy Chicago est une artiste féministe. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Il y deux réponses ici. Une première concerne la masculinité comme représentation. En tant que féministe, Judy Chicago ne pense pas que le genre se résume aux femmes. Le genre, c’est les hommes et les femmes. Le sexe est masculin et féminin, c’est un principe binaire. Judy Chicago a réalisé cette série Power Play au milieu des années quatre-vingt sur une contre-construction de la masculinité parce qu’elle a rapidement compris qu’avec les gender studies, le genre se résumait à la femme. Le sexe n’est pas l’équivalent de la femme et elle déconstruit cette opération. Elle introduit beaucoup d’humour dans sa déconstruction de la masculinité. Regardez la palette, le bleu ciel combiné au rose. « Féminisons ! Créons des problèmes ! » nous dit-elle.

Par ailleurs, en tant qu’artiste, elle travaille sur l’histoire de l’art. En se rendant en Italie, elle a vu de ses propres yeux les soi-disant maîtres de la Renaissance. À son tour, elle s’est penchée sur la question des techniques et notamment de celles qui n’étaient pas fréquemment représentées dans les beaux-arts masculins : peinture à l’encre de Chine, textiles. Au même moment qu’elle réalise les grandes peintures de Power Play, elle commence sa série avec des textiles The Birth Project, qui met en scène la gestation et l’accouchement. De même, dans nombre des ses œuvres qui suivent, dans les séries Human Rights et Holocaust, elle combine les textiles à la peinture. C’est là une dimension féministe de son art.

Que pensez-vous des critiques qui considèrent que Judy Chicago s’exprime depuis un point de vue de femme hétérosexuelle ?

Si vous m’interrogez sur certaines lesbiennes critiquant Judy Chicago, cela revient pour moi à dire que Margareth Thatcher critique Judy Chicago : être une lesbienne ou être une femme ce n’est pas la même chose qu’être féministe. Être lesbienne, c’est une orientation sexuelle, être féministe c’est une option politique. Vous ne pouvez comprendre la masculinité sans la féminité et vice-versa.

Je n’ai pas montré les pièces présentant des motifs homosexuels, peut-être aurais-je dû ici, mais je ne pouvais pas tout montrer. J’ai privilégié les recherches sur le con comme signe socialement construit. Je voulais me concentrer sur la définition du phallocentrisme qui se fait jour à travers son travail sur le con et sur la façon dont l’histoire est construite en écho à une voix masculine hétérosexuelle. The Dinner Party, une de ses œuvres les plus importantes, est une énorme archive historique. L’histoire est le système qui reproduit le sexisme et qui marque l’éducation. Le féminisme ne traite pas de la question des femmes mais des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. La masculinité n’existe pas, la féminité n’existe pas. Ce sont des concepts socialement construits dans une certaine période historique. Mais ils sont construits de manière binaire. Dans ce sens, l’usage de la féminité par Judy Chicago est hautement politique. Le phallocentrisme est socialement construit même s’il apparaît naturel et que l’on pense qu’il en a toujours été ainsi. Quand une chose devient naturelle c’est qu’on oublie qu’elle été construite. Dans cet esprit, quand Judy Chicago diffuse ses fumées colorées et pose ses papillons et autres symboles dans le paysage, l’imagerie du con définit le phallus et dit qu’elle ne veut pas être oppressée. Le féminin est utilisé contre le masculin et il faut déconstruire les jeux de pouvoir à l’œuvre entre le féminin et le masculin. En posant le con, elle dit que le phallus est construit. On est à rebours de Freud et de Lacan, Freud affirmant l’envie du pénis comme déterminant féminin et Lacan parlant de la formation de la subjectivité devant le miroir à un stade premier. Judy Chicago dit « je ne suis pas envieuse du pénis et, en qualité de petite fille devant le miroir, je ne vois pas l’absence de phallus mais la présence du con ». Ce qui revient à dire : « je n’accepte pas la loi du phallus. »

Judy Chicago

Smoke Bodies, 1972.

Feux d’artifice, CA.

© Judy Chicago.

Photo courtesy :

Through the Flower archives.

En matière de commissariat, cette exposition pose de manière cruciale la question du point de vue et invite à interroger celui depuis lequel vous vous exprimez.

Je suis féministe et j’adopte un point de vue féministe. Depuis le début, dans le cadre de mes études, le féminisme m’a aidé à trouver énormément de réponses sur la société comme sur ma vie. Ainsi, quand je suis devenu curateur, j’étais déjà un féministe. Toute ma carrière de curateur, j’ai travaillé dans le champ de l’art depuis une perspective féministe, testant et mettant en œuvre des stratégies féministes. Je me considère comme un activiste politique, mais il faut faire la différence entre l’activisme et l’art. Au cours des dernières années, j’ai été horrifié par cette vague « d’aRtivisme ». Je pense que c’est mauvais pour l’activisme autant que pour l’art et je ne veux rien avoir à faire avec ça.

Mais vous considérez-vous comme un activiste en tant que curateur ? Sont-ce deux choses différentes ou qui se superposent ?

Complètement. La société est divisée par des différences sexuelles et les différences sexuelles établissent un schéma de relations de pouvoir spécifiques. Si vous êtes conscient de cette situation et que vous êtes en position de lutter contre ces relations de pouvoir, alors vous êtes un activiste. Dans mon cas, comme je mets du maquillage, que je porte des perruques, on pourrait dire que je pose problème depuis un point de vue hégémonique du sexe, de la sexualité et du genre. Je suis tout à fait conscient de poser problème.

Vous vous définissez comme queer, transgenre… ?

Je me définis comme une personne et comme un féministe.

Vue de l’exposition / View of the exhibition: « Why Not Judy Chicago ? » CAPC, musée d’Art contemporain de Bordeaux, 2016. Photo : Frédéric Deval

* Why not Judy Chicago?, CAPC, Bordeaux, 10.03_4.09.2016.

articles liés

Claire Staebler

par Patrice Joly

Arnaud Dezoteux

par Clémence Agnez

Interview de Laura Gozlan

par Suzanne Vallejo-Gomez