Edith Dekyndt

Sensibles et équivoques, les œuvres d’Edith Dekyndt nous précipitent dans les flux d’un monde en formation. À l’occasion de sa première exposition à la galerie Greta Meert à Bruxelles, l’artiste belge revient sur une œuvre traversée par la vitalité des corps.

Florence Meyssonnier : Depuis ces dernières années, vos œuvres semblent réactiver des prémices inaugurées par vos premières pièces, tout en prenant toujours en compte le contexte spéci ique de chaque exposition. Pouvez-vous revenir sur votre mode opératoire empreint de constance et de variations autour d’un certain nombre de proprié- tés, de gestes, de rapports ?

Edith Dekyndt : Les Laboratories réalisés pendant les années quatre-vingt-dix ont en effet été fondateurs de ma pratique. La méthode qui consistait à « mettre en vie » des objets souvent éphémères est restée une constante depuis. Mes productions récentes sont proches de ces pièces dans leur dimension expé- rimentale et aléatoire. L’espace où je travaille a gardé une proxi- mité avec l’univers domestique duquel certaines productions sont indissociables et qui constitue pour moi une scène à part entière. Ces moments qui m’apparaissaient comme intuitifs se révèlent comme fondateurs des gestes, des objets et des textures qui perdurent dans mes pièces actuelles.

La textilité constitue, avec l’aquosité, l’élément le plus constant dans ces variations. Et le rapprochement de votre mode opératoire du tissage n’a rien d’anodin, il met davantage en évidence vos pièces comme des faits de circulation plutôt que comme des objets finis. Il nous concentre dans un processus vivant dont les œuvres seraient des incarnations transitoires, des « précipités équivoques » ou les formes d’une temporalité, à l’image de vos Slow Objects ou encore des Provisory Objects.

E.D : De nombreuses pièces sont en effet constituées de tissus ou de fibres (mousse, lin, laine, papier…), et le résultat de superpo- sitions ou de mélanges. Chaque situation, qu’elle soit celle d’une résidence ou d’une exposition, agit comme le déclencheur d’un mouvement de « contexture ». Toutes sont l’occasion d’un inves- tissement à la fois sensible et mental d’un milieu. J’en épouse les circulations spatiales, culturelles, symboliques, historiques… Il y a quelque chose qui tient alors de la performance : concevoir, dans le temps de l’accrochage, un ou des objets qui se réalisent et deviennent autonomes dans les contingences.

Les récentes pièces présentées à Amsterdam et à Bruxelles n’échappent pas à cette approche. Elles révèlent le contexte dans lequel elles prennent place et dans lequel je vis, celui d’un terri- toire qui fut un haut lieu du textile et de la peinture. L’ensemble de pièces regroupées sous le titre All That is Solid Melts into Air [1], est né à la fois de la résurgence de ma propre émotion dans cette ville lorsque, plus jeune, j’ai découvert le tableau La Femme en bleu lisant une lettre, et de cette essence première qui rend intenses tous les éléments représentés dans la substance de l’image même : l’huile, les pigments, le lin. Quelque chose nous donne le sentiment d’une unité des objets représentés dans un mouvement qui nous fait oublier qu’il s’agit d’une représentation. On a le sentiment que cette scène bouge vraiment devant nous, qu’on se trouve dans le même espace que le personnage. Une vie apparaît dans un temps infini, dans les tissus, l’air, la lumière que lie la matière de ces peintures à l’huile. Si je m’at- tarde sur ces images, ce n’est pas pour ce qu’elles racontent mais pour ce qu’elles « font être ». Dans certaines toiles de Vermeer, des masses de tissu, de tapis sont placées à l’avant des scènes et forment des trouées obscures, comme une limite entre nous et cette intimité représentée. J’ai choisi de donner corps à un de ces objets en accrochant un tissu de lin sur un mur et en le recou- vrant ensuite de touches de peinture à l’huile noire. En suivant les plis du drapé de cette toile de lin, c’est le tissu qui a dicté le mouvement de la peinture. Je n’ai pas représenté un drapé, je l’ai activé en l’obligeant à se dire en lui-même, dans sa choséité. Durant le temps de son séchage (plus de six semaines), le corps de la peinture s’étendait dans l’espace et imprégnait le lieu et les autres corps de l’odeur de l’huile de lin. L’objet diffusait son essence, sa substance, sa capillarité dans l’air et dans les corps.

Edith Dekyndt, Laboratory 01 (haut), l’Escaut, Bruxelles, 1995. Tissu tendu sur châssis, chlorure de calcium sur mur plâtré, humidité de l’air / Stretched fabric, calcium chlorite on plastered wall, humidity of the air. Photo : Pierre Henri Leman. Laboratory 01 (bas), l’Escaut, Bruxelles, 1995. Tasses remplies de café, tissus impregnés de café par capillarité / Cups of coffee, fabric impregnated with the coffee by capillary action. Photo : Pierre Henri Leman.

Comprendre ce phénomène de contamination signifie que vous n’êtes pas dans la représentation aux sens mimétique ou réflexif, mais dans une expérience simultanée d’habitation, de fabrication et de cognition. Le réalisme qui vous fascine en peinture comme dans le rapport à l’univers domestique, je crois qu’il perdure dans votre travail à travers ce rapport au vivant. L’œuvre n’est pas un objet mais une coupe dans un processus de connaissance phénoménale. La trouée noire, c’est cette coupe à l’état de virtualité.

E.D : C’est vrai que l’image m’intéresse plus en tant que phénomène d’apparition, de résurgence, dans le mouvement. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin de faire l’expérience des choses physiquement pour les comprendre. Ce n’est pas une expérience intellectuelle, c’est un mouvement du corps, des corps. Pour donner un exemple, je pratique le dessin mais sans volonté d’images représentatives. Ce qui agit, ce sont les révélateurs : la nature du support, l’outil, le phénomène d’entropie qui apparaîtra peut-être du fait de la répétition de gestes particuliers avec ces éléments spécifiques. La nature inhérente aux matières mises en œuvre transparaît peu à peu comme cela, ou rien ne se passe, cela dépend.

L’apparition de ces formes de vie rejoint celle des « êtres de fiction » dont Bruno Latour rappelle qu’ils ont « la particularité que leur objectivité dépend de leur reprise par des subjectivités qui, elles-mêmes, n’existeraient pas sans qu’ils nous les aient données… [2] » Vous dites ne pas vraiment vous préoccuper du devenir de vos œuvres. Pourtant cette intensité révélée suppose la mise en place de scénarios de ce « faire être » indissociable d’un rapport de sollicitude à établir avec le public pour qu’il rejoigne cette dynamique. Comment envisagez-vous la relation entre l’œuvre et le spectateur ?

E.D : Exempté d’armature narrative, le devenir de mes pièces reste ouvert, il bifurque dans l’expérience de chacun. Ce qui m’importe, c’est de créer les conditions de l’affect dans lequel ces formes sont nées, d’en activer la charge. J’ai été influencée par différents penseurs qui ont participé par leurs positions à la tradition matérialiste, de l’animisme de Spinoza au vitalisme de Deleuze et Guattari, jusqu’à Jane Bennett qui s’est penchée sur cette question de l’« essence vague » de la matière. Ce qu’elle souligne, c’est qu’en insistant sur la matérialité mobile et lente des objets, Deleuze et Guattari n’ont pas simplement mis en évidence leur historicité, leur évolution dans le temps et dans leur rapport à d’autres choses, mais ils ont affirmé cette idée d’intensité, qu’elle précise par l’expression empruntée à Alan Latham et Derek P. McCormack, d’« émergence processuelle » de la matière elle-même. C’est ce process que je souhaite déclencher. Mais comme le remarque Bennett, s’il est aisé de reconnaître la com- position de diverses parties matérielles, il est plus difficile de concevoir ces matériaux comme vivants et auto-organisés plutôt que comme des mécaniques passives, sous l’action de quelque chose d’immatériel, comme une âme ou un esprit [3]. Mon geste est comme celui d’un révélateur de ces formes de vie mais le scénario mis en place ne se veut jamais autoritaire. Si j’ai été sensibilisée à la question de l’espace à travers mon expérience de l’architecture, je sais aussi que je me suis éloignée de ce domaine pour l’autoritarisme qu’il induit. Le théâtre a pour moi davantage la capacité à situer ce geste dans le vivant. Mais cette vitalité matérielle et subjective, elle ne m’appartient pas.

Edith Dekyndt, Static Light, 2004. Projection de diapositives, 12 diapositives dupliquées / Slideshow, 12 duplicated slides. L’électricité statique d’un lieu est rendue visible grâce a une manipulation rapide et aux frictions opérées sur une couverture en laine. Les images obtenues font émerger d’un fond noir de petites étincelles bleues, à peine perceptibles, issues des charges électriques présentes dans l’air. Sur les 3200 photographies réalisées, 12 ont fait apparaître ces minces étincelles. / The static electricity in a place is made visible by a swift manipulation and friction on a woollen blanket. The images obtained bring out on a black background small blue, barely perceptible sparks, coming from electrical charges present in the air. Out of the 3,200 photographs taken, 12 show these tiny sparks.

Autour de ces principes actifs et de ces (ré)activations, on retrouve aussi cette idée de « l’actant » Latourien… La question du vivant ou de notre rapport à l’environnement est une donnée actuellement très présente dans les courants artistiques comme dans les sciences humaines. Une forme d’engagement écologique trouve un écho dans ce matérialisme et dans notre capacité à y activer la fiction. Le « sans-image » signifie que vous vous intéressez davantage à la faculté d’imagination – en cela vous vous rapprochez, à mon sens, autant de la littérature que des sciences. Il s’agirait pour vous de créer les conditions d’une disponibilité à un processus vivant pour en délivrer la charge. Quel statut donnez-vous finalement à vos œuvres ? Celui de vecteur ?

E.D : Il s’agit en effet plus pour moi d’une question de fabrique mentale des images que des images elles-mêmes, de ces rapports indicibles qui se mettent à jour. Un récent projet réalisé lors d’une résidence en Thaïlande en 2013 renvoie encore à des corporéités transitoires, en écho à la métempsycose bouddhiste qui repose sur la croyance du passage de l’âme d’un corps à un autre. Ce mouvement de circulation, c’est aussi celui qui est à l’œuvre dans le « faire-image » de la fictionnalisation.

L’exposition « Chronology of Tears » à la galerie Greta Meert [4] est née dans un rapport atmosphérique d’ordre météorologique. L’expérience de la pénombre et du clair-obscur qui appartiennent à une catégorie de la peinture, se rapporte aussi à une contingence de la vie pendant l’hiver – qui était le moment où je pensais au projet. J’ai décidé de montrer des pièces réalisées il y a dix ans, également en hiver et dans l’obscurité : Static Light et Static Sound. Elles révèlent les ondes électromagnétiques créées par le frottement d’une couverture de laine dans l’obscurité. Il est effectivement question de « charge » dans ces deux pièces comme dans une nouvelle œuvre qui leur est associée dans ce lieu, constituée d’un tissu de laine recouvert de fines feuilles de cuivre. Ces objets sont actifs, ce sont des conducteurs.

Par ailleurs, si l’on peut m’associer au monde scientifique, c’est davantage sur cet entremêlement du faire et du voir. En ce sens, je me sens en effet proche des scientifiques mais aussi des artisans qui manipulent la matière avec des points de vue différents et spécifiques. Sans doute parce que leur approche entretient un rapport plus élémentaire à la chose en même temps qu’une capacité d’abstraction qui rejoint cette disponibilité à l’imagination dont vous venez de parler. J’ai eu l’occasion de travailler avec des chercheurs en nanotechnologies pour réaliser deux pièces. L’imagerie scientifique a considérablement accéléré la recherche scientifique dans tous les domaines en révolutionnant le rapport d’échelle de ce que l’on peut s’approprier comme image. Cette provocation simultanée de la matière et de l’image n’a pourtant pas d’autre valeur qu’objective pour les scientifiques, alors qu’elle est pour moi ce mouvement d’ouverture dans lequel l’objectivité scientifique et la poésie de la subjectivité se rejoignent. Comme toute technologie, celle développée par les nanosciences ne m’intéresse que lorsqu’elle devient autonome, lorsqu’elle se défait d’une obligation à saisir la chose pour simplement la fabriquer. C’est cette différence que relève encore Jane Bennett entre le scientifique et l’artisan : là où le premier souhaitera savoir ce qu’une matière « est », le second veut savoir ce qu’une matière « peut faire ». Je crois que cette forme d’écologie qui apparaît dans l’art et dans les sciences se situe dans cet élan qui nous oblige à faire et à défaire les interprétations, les hypothèses, les images, à sans cesse leur donner corps.

- ↑ « All That is Solid Melts into Air », galerie Martin Van Zomeren, Amsterdam, du 22 février au 22 mars 2014.

- ↑ Bruno Latour, « Situer les êtres de fictions », Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes, La Découverte, 2012, p. 246.

- ↑ Jane Bennett, « Thing-Power IV : Walking, Talking Minerals », Vibrant Matter, a political ecology of things, Duke University Press Durham and London, 2010. Voir également : Jane Bennett, «Matérialismes métalliques», Rue Descartes, 2008/1 n° 59, p. 57-66.

- ↑ Chronology of Tears, galerie Greta Meert, 26 avril – 26 juin 2014, Bruxelles.

Vital Remanences

In conversation with Edith Dekyndt

Edith Dekyndt’s sensitive and ambiguous works plunge us into the flows of a world in the making. For her first show at the Greta Meert gallery in Brussels, the Belgian artist harks back to an œuvre permeated by the vitality of bodies.

Florence Meyssonnier : Over the past few years, your works seem to have been rekindling premises ushered in by your early pieces, while still taking the specific context of each exhibition into account. Could you go back over your modus operandi, which is imbued with constancy and variations around a certain number of properties, gestures and relations ?

Edith Dekyndt : The Laboratories produced during the 1980s were actually ground-breaking for my praxis. The method consisting in “bringing to life” often ephemeral objects has remained a constant factor ever since. My recent works are akin to those pieces in their experimental and random dimension. The space I work in has kept a closeness to the domestic world which certain works cannot be separated from, and which, for me, represents a fully-fledged stage. These moments which seem to me to be intuitive turn out to be the foundation of the gestures, objects and textures which endure in my current pieces.

Together with aqueousness, textileness is the most constant element in these variations. And the comparison of your modus operandi with weaving is not for nothing—it further highlights your pieces as facts of circulation rather than finished objects. It focuses us in a living process whose works are transitory incarnations, “ambiguous precipitates”, and forms of a time-frame, like your Slow Objects and Provisory Objects.

E.D : Lots of pieces are actually made of fabrics and fibres (foam, linen, wool, paper…), and are the result of overlays and mixtures. Each situation, whether it be a residency or an exhibition, acts like the trigger of a movement of “contexture”. They are all an opportunity for an at once perceptible and mental use of a setting. I espouse its spatial, cultural, symbolic and historical movements… So there is something involving performance: devising, within the period of the hanging, one or more objects which are produced and become autonomous in the circumstances. The recent pieces shown in Amsterdam and Brussels conform with this approach. They reveal the context in which they take their place and in which I live, that of a territory that was a major centre of textiles and paint. All the pieces grouped together under the title All That is Solid Melts into Air [1] have come into being from the resurgence of my own emotion in this town when, at a younger age, I discovered the picture Girl Reading a Letter at an Open Window, by Vermeer, and from that primary essence which lends intensity to all the elements represented in the substance of the image itself: oil, pigments, linen. Something gives us the feeling of unity in the objects represented in a movement which makes us forget that a representation is involved. We get the feeling that this scene is really moving before our eyes, that we are in the same space as the character. A life appears in an infinite time, in the fabrics, the air and the light linked by the pictorial matter. If I’m dwelling on these images it’s not for what they recount but for what they “bring into being”. In some of Vermeer’s canvases, masses of fabric and carpet are placed in the forefront of scenes, forming dark holes, like a boundary between us and the privacy being depicted. I’ve chosen to give substance to one of these objects by affixing a piece of linen cloth to a wall and then covering it with touches of black oil paint. By following the hanging folds of this linen cloth, it’s the fabric that has dictated the movement of the paint. I haven’t represented a drape, I’ve activated it by making it express itself in itself, in its thing-ness. During the time it took for it to dry (more than six weeks), the body of the painting stretched in space and steeped the place and the other bodies in the smell of linseed oil. The object diffused its essence, its substance and its capillarity in the air and in the bodies.

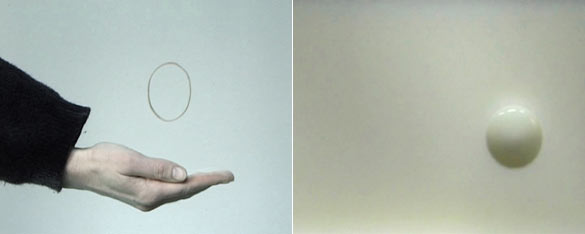

Edith Dekyndt, Slow Object 04, 1997. Videoprojection, 9’15’’, 720 x 576 mini dv, boucle, pas de son / loop, silent. Photo : Pierre Henri Leman. Slow Object 05, 2004. Videoprojection, 7’02’’, 720 x 576 mini dv, boucle, pas de son / loop, silent. Photo : Pierre Henri Leman.

Understanding this phenomenon of contamination means that you’re not in representation in the mimetic or reflexive sense, but in a simultaneous experience of habitation, of manufacture and of cognition. I think that the realism that fascinates you in painting, as in the relation to the domestic world, endures in your work through this relation to the living world. The work is not an object but a cross section in a process of phenomenal knowledge. The black hole is this cross section in the state of virtualness.

E.D : It’s true that the image interests me more as a phenomenon of appearance and resurgence, in movement. I’m one of those people who need to have the experience of things in a physical way in order to understand them. It’s not an intellectual experience, it’s a movement of the body, of bodies. To give you an example, I draw without any desire for representative images. What acts is the things that reveal: the nature of the surface, the tool, the phenomenon of entropy that will perhaps appear because of the repetition of particular gestures with these specific elements. The nature inherent in the forms of matter I use shows through in this way, or else nothing comes to pass—it depends.

Untitled (grey blanket with copper), 2014. Photo : Pierre Henri Leman.

The appearance of these forms of life links up with that of the “fictional beings” about whom Bruno Latour reminds us that one of their “distinctive features is that their objectivity depends on their resumption by subjectivities which, themselves, would not exist unless they had given them to us… [2]”. You say you’re not really concerned about the future development of your works. Yet this revealed intensity presupposes the introduction of scenarios of this “bringing into being” which cannot be dissociated from a relation of solicitude to be established with the public so that it connects with this dynamic. How do you see the relation between the work and the spectator ?

E.D : The future of my works, which is exempt from any narrative framework, remains open, branching off into everyone’s experience. What matters to me is creating the conditions of affect in which forms are born, and activating their charge. I’ve been influenced by different thinkers who, through their positions, have been part of the materialist tradition, from Spinoza’s animism to Deleuze and Guattari’s vitalism, and even Jane Bennett who has focused on this issue of the “vague essence” of matter. What she emphasizes is that by stressing the slow, moveable materiality of objects, Deleuze and Guattari have not simply highlighted their historicity, their evolution in time and in their relation to other things, but they have also asserted this idea of intensity, which she specifies by the expression borrowed from Alan Latham and Derek P. McCormack, “processual emergence”, related to matter itself. It’s this process that I want to trigger. But as Bennett notes, if it’s easy to recognize the composition of various material parts, it’s harder to conceive of these materials as living and self-organized rather than as passive mechanisms, under the action of something immaterial, like a soul or a spirit [3]. My gesture is like that of a revealer of these forms of life, but the scenario introduced never sees itself as authoritarian. If I’ve been made aware of the question of space through my experience of architecture, I also know that I’ve moved away from this domain because of the authoritarianism it brings on. For me, theatre has a greater capacity to situate this gesture in the living. But this material and subjective materiality doesn’t belong to me.

Edith Dekyndt (haut > bas) X-Men 07, 2012. Velours tendu sur châssis, vin / Stretched velvet, wine, 18 x 24 cm. Courtesy Carl Freedman Gallery. X-Men 34, 2012. Soie tendue sur châssis, vin / Stretched silk, wine, 18 x 24 cm. Courtesy Carl Freedman Gallery. X-Men 01, 2012. Soie tendue sur châssis, encre de chine / Stretched silk, Indian ink, 30 x 40 cm. Collection privée. X-Men 17, 2012. Soie tendue sur châssis, encre de chine / Stretched silk, Indian ink, 30 x 40 cm. Courtesy Carl Freedman Gallery.

Around these active principles and these (re-)kindlings, we also find this idea of the Latourian “actant”… The question of the living world and our relation to the environment is something that is currently very present in art tendencies and human sciences alike. A form of ecological commitment finds an echo in this materialism and in our capacity to activate fiction in it. The “imageless” signifies that you are more interested in the faculty of imagination—and here, the way I see it, you are involved as much in literature as in the sciences. For you, it’s a matter of creating the conditions of an availability for a living process, to deliver its content. What status, in the end of the day, do you give your works? That of a vector ?

E.D : In fact it’s more a matter for me of a mental factory of images than of the images themselves, those indescribable relations that come to light. A recent project produced during a residency in Thailand in 2013 refers again to transitory physicalities, echoing Buddhist metempsychosis which is based on the belief in the passage of the soul from one body to another. This movement of circulation is also the one which is at work in the “image-making” of fictionalization.

The exhibition Chronology of Tears at the Greta Meert Gallery [4] came about within a meteorological kind of atmospheric relation. The experience of the half-light and chiaroscuro which belong to a category of painting is also related to a contingency of life in winter—which was precisely when I came up with the project. I decided to show pieces made ten years ago, likewise in winter and in darkness: Static Light and Static Sound. They reveal the electromagnetic waves created by rubbing a woollen blanket in darkness. It is effectively a question of “charge” in these two pieces as it is in a new work associated with them in this place, formed by a piece of woollen fabric covered with thin sheets of copper. These objects are active, they are conductors. Furthermore, if it is possible to associate me with the scientific world, this has more to do with this intermingling of making and seeing. In this sense, I actually feel close to scientists, but also to craftspeople who handle matter with different and specific viewpoints. Probably because their approach has a more elementary relation to the thing at the same time as a capacity for abstraction which links up with this availability to the imagination which you have just mentioned. I have been lucky enough to work with researchers in nano-technologies to produce two pieces. Scientific imagery has considerably speeded up scientific research in every field, by revolutionizing the ratio of scale of what one can appropriate as imagery. This simultaneous provocation of matter and image does not however have any other value than an objective one for scientists, whereas, for me, it is this movement of openness in which scientific objectivity and the poetry of subjectivity are connected. Like any technology, the one developed by the nano-sciences only interests me when it becomes autonomous, when it rids itself of an obligation to seize the thing simply in order to manufacture it. It is this difference, again referred to by Jane Bennett, between the scientist and the craftsman: precisely where the former will want to know what a particular form of matter “is”, the second wishes to know what a form of matter “can make”. I think that this form of ecology which appears in art and in the sciences is situated in this momentum which obliges us to make and unmake interpretations, hypotheses, and images, and endlessly give them shape.

- ↑ All That is Solid Melts into Air, Martin Van Zomeren gallery, Amsterdam, from 22 February to 22 March 2014.

- ↑ Bruno Latour, “Situer les êtres de fictions”, Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes, La Découverte, 2012, p. 246.

- ↑ Jane Bennett, “Thing-Power IV : Walking, Talking Minerals”, Vibrant Matter, a political ecology of things, Duke University Press Durham and London, 2010. See also: Jane Bennett, “Matérialismes métalliques”, Rue Descartes, 2008/1 n° 59, p. 57-66.

- ↑ Chronology of Tears, Greta Meert gallery, Brussels, from 26 April to 28 June 2014.

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad