Wilfried Huet

GAGARIN vient d’effectuer sa dernière sortie dans l’espace « revuesque » après avoir parcouru 33 révolutions dans le ciel de plus en plus dégagé de l’édition indépendante. La comète flamande qui a vu défiler en ses pages au délicat Munken ivoirin la crème de l’establishment artistique mondial, se décide à redescendre sur terre après un long séjour dans les hautes sphères de la création internationale. Les envolées textuelles de ses invités ont toujours su trouver en la personne de Wilfried Huet un accueil sans réserve, le commandant de bord de cette navette internationale se définissant comme un pionnier de la libre édition et revendiquant une posture d’indépendance farouche face au diktat de la critique autorisée et de l’hégémonisme de la langue anglaise. Un outre-Quiévrain pur jus se défaussant allègrement sur sa belgitude pour expliquer le grand écart perpétuel de ses choix éditoriaux — érigé au rang de véritable méthode — en nous renvoyant par là même à l’insondable scission du pays de Magritte et Broodthaers. Deux expositions, l’une à Gand et l’autre à La Haye, célèbrent la fin de l’aventure éditoriale en mixant les références aux mythes grecs et à la conquête de l’espace.

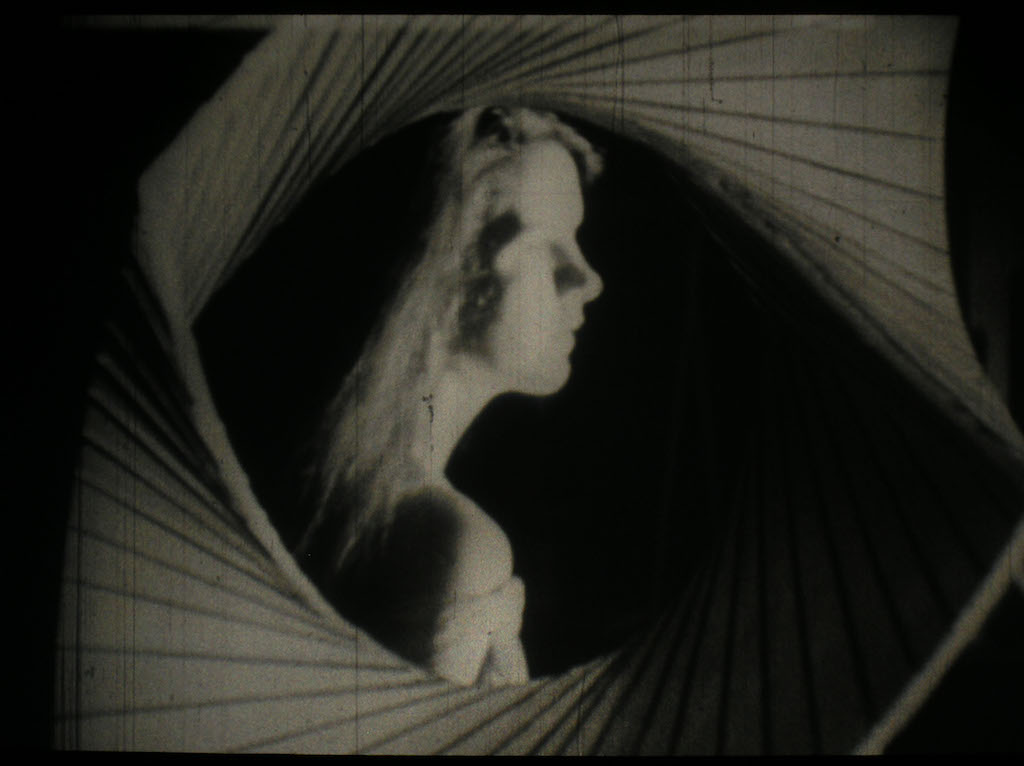

Maya Deren, Witch cradle, 1943. Film muet, 12′. Courtesy LUX, London. « The String Traveller », S.M.A.K

Patrice Joly : Comment est né GAGARIN et dans quelle optique l’avez-vous créé ?

Wilfried Huet : J’ai lancé GAGARIN en 2000, à la suite de l’ouverture des deux musées d’art contemporain de Flandres, la décade précédente, le S.M.A.K. à Gand et le Mukha à Anvers, lorsque ces grandes institutions de l’art contemporain ont commencé à attirer les diplômés du monde de l’art. Avant cela, les choses étaient plus simples, on pouvait croiser James Lee Byars, Joseph Beuys et Carl Andre dans les rues d’Anvers, nombre de grands artistes dans les galeries autour, ils étaient d’accès facile. Mais les critiques d’art formés à l’université ont tendance à vouloir se positionner entre l’artiste et le public : en ce qui me concerne, je ne suis pas pour privilégier une période particulière mais plutôt pour un rapport direct entre le public et les artistes. Quand un rédacteur du Witte Raaf a écrit une série d’articles pour évaluer la qualité des musées d’art contemporain de Flandres et intitulé le dernier de la série « crématorium » en signe de détestation de la collection et en attribuant des notes aux artistes, je me suis dit qu’il était temps de redonner la parole à ces derniers. GAGARIN s’adresse à ceux qui n’ont pas la patience d’attendre jusqu’au moment où tout est balisé et codifié et qui sont prêts à prendre des chemins de traverse afin de trouver un art stimulant et des idées encore fraîches.

Anthony McCall, Miniature in Black and White, 1972. Contact Sheet. Courtesy Galerie Thomas Zander, Köln. « The String Traveller », S.M.A.K

D’ou vient ce nom de GAGARIN ?

La formule de GAGARIN était tellement à contre-courant de ce qui existait à l’époque en matière de revue et cela revenait aussi tellement cher d’en éditer une, que j’avais tendance, ayant si peu d’argent, à m’imaginer comme un Icare moderne mais également comme un alter ego des artistes, comme quelqu’un qui prenait ses distances avec la société et venait avec l’expérience d’une galerie d’une petite bourgade pour travailler dans l’édition : je pensais donc que GAGARIN était un nom très bien choisi pour le projet.

Bernd Lohaus, Untitled, 1969. Corde, 25 × 75 × 65 cm. Courtesy Estate Bernd Lohaus. « The String Traveller », S.M.A.K

Mais n’y avait-il pas aussi cette idée de relier le nom à la conquête de l’espace, à la science-fiction, à cette époque de la guerre froide mais aussi d’une épopée contemporaine doublée d’une utopie scientifique ?

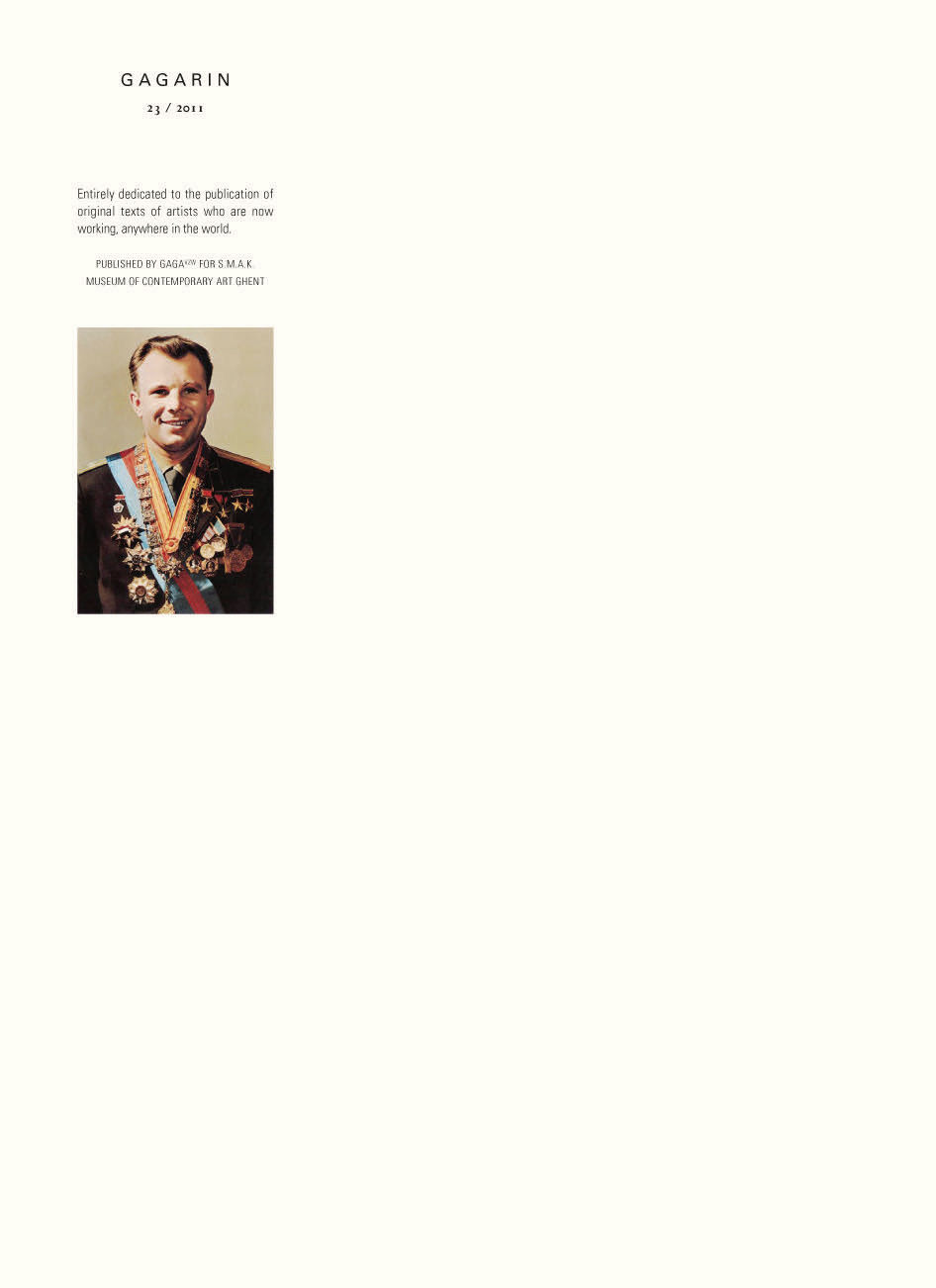

Gagarin n°23, 2011. Image : Yuri Alexeyevich Gagarin. Courtesy Ria Novosti, Aleksander Mokleso, Camera Press.

Gagarin était le premier homme dans l’espace. Comme l’artiste, il prend un risque en prenant ses distances avec le monde. Le magazine ainsi que l’exposition « The String Traveller » au S.M.A.K. associent librement deux mythes grecs qui se déroulent auprès du labyrinthe de Cnossos : la chute d’Icare et la corde d’Ariane. Ariane offre la corde à Thésée afin de lui permettre de sortir du labyrinthe. Ce mythe est considéré comme la naissance de l’architecte / artiste. L’autre exposition qui célèbre la fin de la publication de GAGARIN a lieu à La Haye, dans le nouveau lieu de West Den Haag, Huis Huguetan, qui est l’ancienne Haute Cour de justice des Pays-Bas. Les deux expositions sont complémentaires mais opposées : à La Haye, « See How The Land Lays » a pour sujet la Terre et la vue plongeante du premier homme dans l’espace pendant son retour, avec des pièces de Latifa Echakhch, de Saâdane Afif, de Guillaume Bijl, de Marilou van Lierop, d’Edith Dekyndt, de Javier Téllez, des artistes qui ont également écrit pour GAGARIN. Au S.M.A.K. c’est l’inverse, les œuvres amènent le public progressivement dans « l’espace » : « The String Traveller » débute avec Orbite Rosse (2009) de Grazia Toderi qui est une vision de l’univers — à chaque ville correspond son équivalent dans le cosmos2— et se poursuit avec l’ara de Gusmão + Paiva, Glossolalia (Good Morning), (2014) qui essaye de s’envoler mais qui reste prisonnier dans sa cage… C’est une métaphore de la difficulté pour l’homme d’échapper à la gravité.

Quel est le concept qui vous pousse à faire publier les artistes dans leur langue d’origine plutôt que directement en anglais, comment s’explique cette structure si particulière de GAGARIN ?

Latifa Echakhch, Encrage, 2014. Carton, disques vinyles de J.-S. Bach, encre de Chine, bois, toile et peinture acrylique, 500 × 180 × 110 cm. Courtesy Latifa Echakhch. « See How The Land Lays », West Den Haag.

Tous les textes sont traduits en anglais mais, oui, ils apparaissent aussi à côté de leur version originale, et ce quelle qu’en soit la langue. C’est pour moi une manière de relier un concept éditorial avec un concept d’exposition, celle que j’avais faite en 1979 à Anvers1 — une exposition d’une journée — au Voormalige spoorwegbedding van de Schaliënstraat où j’avais placé vingt-six peintures dans la rue avec un intervalle de six mètres entre chacune, sans qu’il y ait de lien formel entre les œuvres, d’où l’importance des intervalles. C’est la même structure que j’essaye de reproduire dans GAGARIN. Le choix du premier artiste est primordial : j’essaye de trouver un artiste chez qui je ressens la possibilité qu’il nous envoie un texte (j’avoue que c’est complètement intuitif) puis je choisis le deuxième en total contraste avec le premier, et ainsi de suite. Je m’arrête au bout de huit artistes. Bien sûr, le choix du premier artiste est déterminé par mon goût et ce choix d’alterner des artistes totalement opposés est aussi une manière de dépasser cet arbitraire. Mais cela correspond aussi à mes origines, mi-françaises, mi-belges, la française, sudiste, renvoyant plus au côté harmonieux des choses, tandis que la moitié nord correspond plus aux oppositions et, en tant que Belge, je suis pris entre ces deux mouvements : j’ai l’impression que mes choix correspondent à cette dichotomie. En ce qui concerne l’art, GAGARIN peut aussi être considéré comme un baromètre de la globalisation du monde : il y a seize ans, ce n’était pas évident d’accueillir un artiste sud-américain, alors que maintenant c’est tout à fait banalisé.

Quand j’ai commencé GAGARIN à la fin du siècle dernier, il y avait beaucoup d’artistes qui étaient top-down, avec des statures inabordables comme Henry Moore, Francis Bacon, Pablo Picasso, etc. Ils faisaient un bon usage des critiques d’art qui établissaient un pont entre le public et eux-mêmes. Mais l’artiste aujourd’hui est plus ouvert, il crée souvent son œuvre avec la participation immédiate du public. Il exige plutôt de vous les mêmes choses que ce qu’il fait dans son travail, il essaie d’entrer dans une communication très rapprochée avec vous. Un bon exemple est celui de Javier Téllez qui a fait ce film extraordinaire, One Flew Over the Void3, dans lequel on voit un acrobate franchir la frontière Mexique-États–Unis, propulsé par un canon : des artistes comme Téllez sont déjà des communicants mais ils sont aussi prêts à passer par une autre forme de communication, et c’est juste à ce moment-là que je sens qu’ils sont prêts pour GAGARIN. La plupart sont aussi très intéressés par la formule de la revue parce qu’elle leur offre la possibilité inédite d’une production éditoriale équivalente à la dimension expérimentale de leurs travaux.

Quelle est l’économie de la revue et pourriez-vous exister actuellement sans le soutien du S.M.A.K. ?

Gagarin n°19, 2009. Image : Ed Ruscha, Country Cityscapes – Noose Around Your Neck, 2001. Courtesy Ed Ruscha, photo : Will Lynch.

C’est une question à laquelle je n’ai jamais réfléchi parce que si j’avais commencé à y penser, je n’aurais jamais fait ces 33 numéros de GAGARIN… Le premier a été publié grâce au soutien d’une petite commune de 10 000 habitants, Waasmunster, où je dirigeais une galerie indépendante à l’époque — c’était avant que le S.M.A.K. n’existe — dans laquelle je faisais des expositions quasiment sans argent, empruntant directement aux artistes et aux collectionneurs — la femme de Magritte m’a prêté des œuvres de son mari et j’ai même exposé un Jacob Jordaens — le public venait de Bruxelles, Gand et Anvers et j’ai décidé d’arrêter à la centième exposition : j’anticipe toujours le dernier « épisode » d’une « série » quand je commence quelque chose, comme je l’ai fait pour GAGARIN avec le numéro 33. Le maire de la commune m’a proposé de continuer moyennant un soutien plus substantiel et, à ce moment, je lui ai proposé le projet GAGARIN tel que je l’avais imaginé et il m’a octroyé une subvention. Le ministère de la Culture a refusé de me subventionner parce qu’il a considéré que GAGARIN était trop une œuvre d’art et pas assez un magazine, n’ayant dans ses colonnes ni critiques, ni chroniques. Tous les gains que je pouvais me procurer ailleurs, en donnant des cours notamment, étaient réinjectés dans la revue. Dix années après sa création, j’ai été approché par le directeur du S.M.A.K., Philippe van Cauteren, qui m’a proposé une collaboration avec le musée. J’ai attendu six mois pour me prononcer, pour être bien sûr que je conserverais mon indépendance, et comme c’était une collaboration qui montrait beaucoup d’estime pour la revue, j’ai accepté. Ils ont vraiment soutenu très fortement GAGARIN en organisant des symposiums, des rencontres, des événements autour de la revue : ce sont de vrais fans, je disposais de 15 000 euros annuels. Mais maintenant c’est fini, la seule ressource est celle des ventes de la revue, de la « box » qui réunit toutes les éditions.

N’est-ce pas un peu redondant d’exposer une revue comme GAGARIN qui est déjà d’une certaine manière un travail de curateur-auteur ?

Guillaume Bijl, Nieuwe Demokratische Partij (A New Democratic Party), 2016. Installation, 500 × 800 × 1100 cm. Courtesy Guillaume Bijl. « See How The Land Lays », West Den Haag.

Il y plusieurs manières de faire des expositions, j’ai plus eu l’impression au S.M.A.K. et à La Haye de faire des films, il y a une telle dynamique dans les expositions, je travaille avec les espaces, le contraste entre les œuvres, quelque chose qu’on retrouve effectivement dans chaque numéro de GAGARIN. J’avais déjà fait une grande exposition au S.M.A.K. en 20101 pour laquelle j’avais découpé les dos de la revue et mis bout à bout les pages, cela faisait une ligne de plus de six-cent mètres. Le musée était trop petit pour les accueillir, il a même fallu utiliser le corridor : c’était vraiment le magazine qui était exposé là, « physiquement ». Ce qui est montré, en revanche, dans les expositions de La Haye et de Gand, c’est plus l’esprit de la revue, son concept.

Vous arrêtez la publication en partie pour des raisons économiques mais vous dites aussi que c’était programmé, et même d’arrêter au numéro 33, pourquoi ce chiffre ?

Oui, c’est un chiffre biblique mais je ne pense pas que ce soit cela qui m’ait déterminé… GAGARIN, ce sont des séries de 11 numéros, les onze premiers sont tous sur le même modèle, avec une inscription manuelle et anonyme qui reprend toujours le même texte, le positionnement éditorial, que l’on retrouve à la première page de la revue. Au numéro 12, j’ai changé la couverture en amenant une image qui est en relation avec ce même texte. Pour la troisième onzaine, j’ai mis une vignette en couverture qui est en lien avec le vrai Gagarine et la poursuite de l’exploration de l’espace. Donc trois onzaines au final. Si j’en rajoute une cela ferait 44 et ce n’est pas aussi intéressant comme chiffre que 33, et en plus cela me ferait cinq années supplémentaires à tenir et je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu’au bout… Autant finir en beauté, sur un beau numéro.

Y a-t-il une vie après GAGARIN ?

Je pense plutôt me diriger du côté des institutions sociales, avec tout ce que l’ère Trump nous réserve, je pense qu’il y aura de quoi faire ; peut être m’occuper de foundlings, de ces enfants abandonnés et destinés à être adoptés et qui sont ballotés d’une famille d’accueil à l’autre. Mais je ferai peut-être un western…

1 GAGARIN the Artists in their Own Words – The First Decade.

2 En référence à l’œuvre d’Italo Calvino Les villes invisibles où il est fait allusion au fait que les villes posséderaient leur double cosmique sous la forme de constellation à leur zénith.

3 https://www.youtube.com/watch?v=qkbLCBZCvKM

The String Traveller, S.M.A.K., Gand, 27.01.17 – 16.04.17, avec Leonor Antunes, Jack Arnold, Rosa Barba, Maya Deren, Marcel Duchamp, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Bernd Lohaus, Anthony McCall, Roman Ondák, Amalia Pica, Michael Ross, Grazia Toderi, Marilou van Lierop et une référence à Pablo Picasso.

See How The Land Lays, West Den Haag, La Haye, 02.12.16 – 26.02.17, avec Saâdane Afif, Diego Tonus, Guillaume Bijl, Edith Dekyndt, Marilou van Lierop, Gabriel Kuri, Suchan Kinoshita, Fabio Zimbres, Javier Téllez et Latifa Echakhch.

(Image on top: Rosa Barba, Outwardly from the Earth’s Center, 2007. Film still © Rosa Barba, courtesy the artist)

- Publié dans le numéro : 81

- Partage : ,

- Du même auteur : Claire Staebler, Interview de Gregory Lang pour Territoires Hétérotopiques, Capucine Vever, Chris Sharp, Paris Gallery Weekend 2021,

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad