Chez elles

Review d’appartement

Une critique d’art en manque d’expositions pendant la période de quarantaine s’en invente une en s’installant dans l’appartement que lui a prêté une personne amie.

Privée d’expositions pour les raisons que l’on sait et coincée dans un appartement — pas le mien, il m’est inconnu — composé d’un couloir, d’un salon donnant sur un balcon, d’une chambre dans la pénombre, d’un bureau rempli de livres, d’une minuscule cuisine, que je découvre tandis que j’y installe quelques affaires — ordinateur, réserves de thé, de biscuits, de chocolat—, je reconnais, surprise, aux murs et sur les étagères, des œuvres qui, pour certaines, me sont très familières. Des œuvres qui transforment l’appartement en un musée intime, un accrochage comme un rêve. Privée d’exposition à l’extérieur, j’en fantasme une dans cet intérieur.

Au détour d’une porte entrouverte, à l’improviste, disons que la visite de l’exposition commence.

Dans la chambre, face au lit, installée là comme pour se souhaiter bonne nuit, une Lune découpe un tissu sombre à fleurs. Je l’identifie en m’exclamant, plaisir d’une image vue et revue, mais jamais en vrai, seulement en reproduction : c’est une œuvre de Ludovic Sauvage. Elle se compose en réalité d’une toute petite oblitération dans une diapositive, à l’origine d’un confetti décalé qui laisse un croissant vide. Agrandi, ce décalage suggère l’échelle d’un astre. J’ai écrit un article monographique sur l’artiste il y a quelques années. Cette œuvre, je l’ai vue aussi imprimée sur un tissu au dos d’un blouson noir, furtivement, alors que quelqu’un le portait dans une exposition, puis dans un film réalisé par des amis communs. Dans cet appartement, elle m’adresse un signe.

La tête en l’air et silencieusement, car je suis déjà en chaussettes, je déambule au hasard quand, au fond du salon, une autre œuvre de Ludovic Sauvage attire mon regard. Cette fois-ci, il s’agit d’une pochette de disque, en noir et blanc, composée d’une image évoquant l’Op art et ses illusions de cinétisme, réalisée à partir de vieux magazines découpés en bandelettes (des magazines sur les cactus si mes souvenirs sont bons). J’avais assisté à l’une des activations, en quelque sorte, de ce disque, lors d’un concert-barbecue dans un centre d’art près de Paris[1]. Qu’il semble loin ce temps où l’on prenait le métro, le train ou le RER, pour aller à un vernissage ou assister à ce type d’événements.

Et l’exposition ne s’arrête pas là, les surprises continuent. Juste à côté de la pochette de disque se trouve un objet encore plus familier, une assiette d’Antoinette Ohannessian. Elle domine en hauteur, reluisante, installée avec attention sur une étagère, contrairement à chez moi où, rangée parmi les autres assiettes, elle sert fréquemment à table et, par conséquent, est déjà un peu abîmée. J’ai la même et n’y ai jamais pensé : la présenter comme une œuvre. Ici, l’exemplaire, magnifié, ne servira jamais, il est exposé. Comme souvent dans les œuvres d’Antoinette Ohannessian, le langage conduit l’objet qui le supporte — sac en papier, drap, planche en bois — à s’adresser à nous en un message d’une philosophie aussi profonde que lapidaire : en l’occurrence, c’est une assiette spirituelle qui réclame de se casser, si cela advient, en respectant un tracé dessiné de pointillés. Depuis que je la possède, quelques années, sans doute cela remonte-t-il à la même époque que mon hôte à qui elle aura été offerte en même temps, elle m’évoque chaque fois que je la regarde, entre deux feuilles de salade ou sous un entrelacs de spaghetti, les paroles d’une chanson de mon enfance, « si ça continue j’vais m’découper, selon, les points, les pointillés » (Alain Bashung, Vertige de l’amour).

Non loin, sur une autre étagère, échelonnée en contrebas, l’image d’une main en gros plan m’intrigue. Elle constitue le visuel de la couverture d’un petit livre présenté contre un vase effilé joliment vieillot. Le titre, Supplemento al dizionario italiano, laisse présager d’un contenu à la fois drôle et conceptuel, sur le corps et les mots. Le livre est de Bruno Munari, j’en connais d’autres de lui, celui-ci non, je le feuillette avec plaisir dans le canapé en velours rouge du salon.

Puis, près de la porte-fenêtre menant au balcon, dans un léger contre-jour donc, sur un pupitre de partition, est posé négligemment, quoique, un objet dont j’ai souvent parlé dans mes cours d’histoire de l’art : le chapeau en papier figurant la Galerie Légitime de Robert Filliou, si je ne m’abuse réédité par cet autre artiste dont j’apprécie beaucoup l’œuvre, François Curlet. Qu’est-ce qu’une galerie légitime ? L’une d’elles, la Cédille qui sourit, avait été créée pour être un « lieu de création permanente » par Filliou et son acolyte George Brecht. Elle n’existe plus depuis longtemps mais une plaque dans une rue de Villefranche-sur-Mer l’évoque, souvenir d’une balade d’été, surgissant dans mon esprit par l’intermédiaire du chapeau, en cette période de printemps en quarantaine.

Repartie dans le couloir, j’observe désormais tout attentivement. Quand, dans un recoin, un calendrier simplement épinglé ne me laisse aucun doute, au premier coup d’œil je reconnais un Calendrier des Révoltes de Matthieu Saladin où chaque date mentionne un soulèvement historique commencé le même jour par le passé. Celui-ci, orange fluo et blanc, est un exemplaire de l’édition de 2016. Car Matthieu Saladin en réalise un chaque année depuis 2015, tel celui affiché dans mon propre bureau, qui lui est rouge et noir. Œuvre multiple qui permet à tous de collectionner une pièce d’un artiste, je sais que l’une d’elles (édition de 2018) est affichée dans la bibliothèque des bureaux de l’intersyndicale Solidaires, où j’étais récemment.

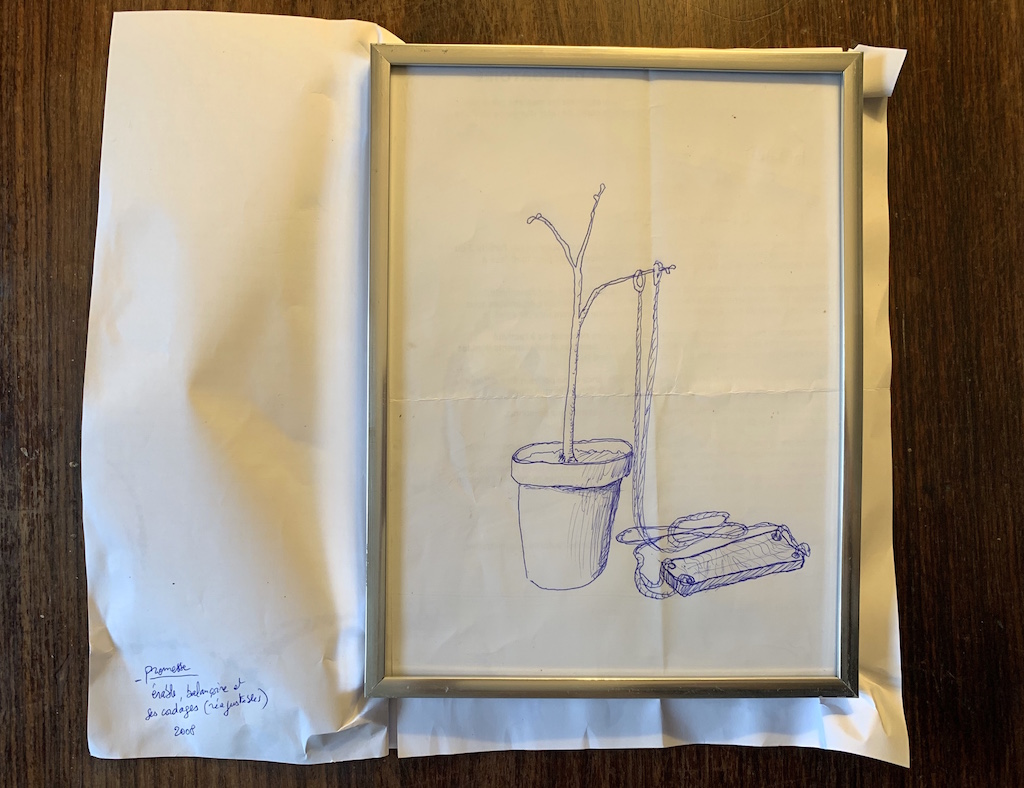

Et parmi les livres de la bibliothèque, dans le bureau ? Y aurait-il d’autres œuvres ? Y en aurait-il que j’ai manquées ? Oui, posé, sur la table de travail, pas encore accroché, sans doute une nouvelle « acquisition », un dessin au stylo bille représente une toute jeune plante en pot à laquelle on a déjà attaché une balançoire. L’œuvre est drôlement encadrée, la feuille déborde de toute part de la limite qu’on lui a assignée, elle est vivante et prolifère, comme le fera —ou l’a fait, le dessin datant de 2008 — la petite plante. Un érable, dit la légende inscrite en bas à gauche du dessin qui s’intitule Promesse. Inutile pour moi de chercher le nom de l’auteur derrière, un dessin sur un papier qui refuse de se laisser enfermer est forcément de Stéphane Bérard. Dans le contexte actuel, cette liberté fait envie, j’aimerais être comme cette feuille qui s’échappe.

Les œuvres présentes dans cet appartement, je ne les re-connais pas toutes. Par exemple, dans les toilettes, sur la porte en vis-à-vis de la chasse d’eau, il y a notamment un dessin-poème esquissant le mouvement d’une cascade comme dans une peinture japonaise : dans ce contexte, elle compose une installation qui m’amuse beaucoup (renseignement pris, l’œuvre est de Stéphane Calais).

Elles ne forment pas non plus un ensemble complètement cohérent, parce que chez soi on ajoute, on accumule — en fonction des cadeaux, des rencontres, des achats improvisés — plus qu’on accroche. Ces œuvres décorent, reflètent le goût d’une personne, mais aussi l’accompagnent dans l’existence. La personne vit avec elles, son chez soi est chez elles. Car c’est une faculté qu’ont ces objets, les œuvres d’art, de nous accompagner d’une manière réconfortante dans tous les moments, même les plus étranges.

[1] Il avait été organisé au CACC de Clamart.

Image en une : Antoinette Ohannessian, En cas de chute respecter le pointillés, 2017, porcelaine de Limoges, ø27cm

- Partage : ,

- Du même auteur : Wael Shawky - Dry culture Wet culture, Defiant Muses, Un énoncé surpris par hasard, Lytle Shaw, Pierre Ardouvin, Nathaniel Mellors,

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre