Entretien avec Armando Andrade Tudela

Difficile de résumer les derniers développements du travail dʼArmando Andrade Tudela : si lʼartiste dʼorigine péruvienne sʼest beaucoup nourri du choc moderniste et de ses traductions esthétiques sur le continent sud-américain, aujourdʼhui la donne est plus complexe. Le contexte, et lʼassimilation des formes au niveau local, continuent dʼêtre essentiels à lʼœuvre. Mais lʼimaginaire sʼest ouvert, ainsi que le bréviaire des objets dʼétude, à la fois dépositaires dʼune histoire propre et générateurs de projection : espaces naturels, vestiges archéologiques, architectures et éléments textiles, tout semble propice à déployer les lectures singulières de lʼartiste, où sʼimbriquent volontiers analyse politique et expérience sensuelle. Invité au Grand Café, Armando Andrade Tudela ouvre à nouveau le débat autour de références conviées en dialogue avec lʼhistoire de la ville de Saint-Nazaire, telle quʼil lʼa perçue. Où lʼon parle de surface et de sédiment, de violence et de Maison sans fin, de sweat à capuche et de corps social.

Eva Prouteau — Quel fut votre premier contact avec la ville de Saint-Nazaire, son caractère architectural, sa résonance historique ? Qu’est-ce qui vous a frappé en premier lieu ?

Andrade Tudela — Lors de mon premier voyage là-bas, jʼai eu la chance de découvrir la ville dʼun point de vue plongeant, du toit dʼun de ses plus hauts immeubles. À cette hauteur je pouvais englober du regard le port industriel, la base des sous-marins, et lʼextension urbaine en direction du nord-est. La première chose qui attira mon attention, cʼest la manière dont la ville fut réorganisée après la Seconde Guerre mondiale, en utilisant ce que jʼassociais spontanément à un système de grille très schématique, semblable à celui que lʼon peut trouver dans les banlieues américaines. Au cours de mes visites ultérieures, jʼai réalisé que la mise en œuvre de ce quadrillage modulaire avait complètement neutralisé lʼorganisation symbolique de la ville — la représentation de lʼétat, de lʼéglise, des zones historiques et commerciales, etc. — à tel point que la ville était devenue une masse unifiée, une surface dont la principale fonction était lʼopposition directe avec le bunker allemand. Pourtant, peu dʼimmeubles de Saint-Nazaire parviennent à rivaliser en hauteur ou en densité matérielle avec la base des sous-marins, et inévitablement ce bunker impose son échelle à la ville, et dans une certaine mesure, domine lʼexpérience urbaine.

Parallèlement, la ville respire, avec de nombreuses percées vers la mer…

A.T — Bien sûr, le port industriel et la mer génèrent dʼautres formes dʼinteraction, et fournissent à la ville différents points de dégagement ou dʼéchappée, mais par dessus tout, jʼai ressenti cette ville comme le résultat de processus divers sinon contradictoires qui avaient été mis en pratique et empilés sur la mémoire dʼune expérience extrêmement traumatique. Première conséquence de ce constat : certaines disparités sʼavèrent difficiles à canaliser, à commencer par la réalité démographique, car lorsque deux générations sont quasi-absentes et nʼassurent aucun rôle actif dans la cité, cela vous donne dʼemblée le sentiment dʼune communauté incomplète. Et certaines réalisations récentes (projets architecturaux, espaces publics) témoignent de divergences esthétiques et critiques qui mettent clairement en évidence lʼexistence de deux — si ce nʼest davantage — histoires de la ville qui sont racontées simultanément.

Comment s’est élaboré votre projet pour le Grand Café ? Avez-vous greffé des projets que vous aviez en cours ou êtes-vous parti des spécificités du contexte ?

A.T — Un peu des deux, en fait. En 2012, jʼai réalisé un projet au Pérou que jʼai repris comme ligne directrice lors de mes premières visites à Saint-Nazaire. Le projet portait sur lʼétat actuel de lʼUniversité Nationale San Cristobal de Huamanga, à Ayacucho, où se constitua le noyau dur du groupe terroriste le Sentier Lumineux, vers la fin des années soixante. Ce travail a notamment pris la forme dʼun film muet, dans lequel on suit un groupe dʼanciens étudiants en train dʼexpliquer (voire, plus précisément, de chorégraphier, puisque tout ce quʼon perçoit ce sont leurs gesticulations) comment les infrastructures de lʼuniversité (ses rampes dʼaccès, ses couloirs, ses escaliers, ses salles) furent transformées, au cours des années 70 et 80, en scènes de débat politique, aidant le Sentier Lumineux à toucher un public de plus en plus nombreux. Il me semblait important de concentrer mon attention sur ces surfaces architectoniques, sur la façon dont elles avaient été organisées pour produire et disséminer le discours politique, sur la manière dont aujourdʼhui, ces surfaces étaient devenues en quelque sorte les dépositaires des dommages causés durant toutes ces années de terrorisme.

Sans Titre (GCC) #1, miroir sable, bache plastique, ruban adhésif. Courtesy the artist and Carl Freedman Gallery. Photo by Andy Keate

Sans Titre (GCC) #2, miroir sable, bache plastique, ruban adhésif. Courtesy the artist and Carl Freedman Gallery. Photo by Andy Keate

En quoi Saint-Nazaire vous a rappelé Ayacucho ?

A.T — Ce pli produit entre les concepts de surface et de sédiment fut lʼune des premières choses auxquelles jʼai pensé en arrivant à Saint-Nazaire. Comme je le disais précédemment, il mʼest apparu assez vite que la ville était un palimpseste, un espace en phase avec lʼidée dʼêtre à la fois une pure surface et un dépôt historique. Ce constat mʼa renvoyé vers le travail de Paul Virilio, qui vient dʼailleurs de cette région, et de Lucio Fontana, un artiste que jʼadmire profondément, et jʼai aussi été guidé par leurs recherches. À mes yeux, chacun à leur manière, ces deux artistes ont abordé la place de cette notion — la surface — et sa relation à la violence et au traumatisme.

Pouvez-vous évoquer le film que vous avez tourné pour l’exposition ?

A.T — Le film s’intitule Foro (Forum en français), et met en scène un groupe de personnes qui projette de fabriquer l’une des trois versions existantes d’une maquette : celle de La Maison sans fin de Frederick Kiesler. Le projet de Kiesler m’a toujours intéressé, mais avant ma visite à Saint-Nazaire, je n’avais jamais trouvé le bon contexte pour l’analyser en détail, ou pour éclairer les motifs pour lesquels cette Maison sans fin me semble très pertinente, encore aujourd’hui.

Foro, film 16mm numérisé, 2013 Courtesy the artist

Que retirez-vous de ce projet architectural ?

A.T — Même si Kiesler avait développé certaines des idées contenues dans la Maison sans fin dès le milieu des années 30, je suis sûr que c’est un projet qui n’aurait pu se concrétiser qu’après la Seconde Guerre mondiale. Pas avant. La façon dont Kiesler reconsidère la relation entre le sol et la surface, le traitement de l’espace, l’atomisation de la cellule familiale — autant d’exemples qui s’illustrent notamment dans les analogies visibles entre le design de sa Maison et celui d’une grotte à moitié ouverte… Ce sont des clefs dans la pensée de nouvelles formes d’habitat et d’interactions, qui n’ont pu s’inventer qu’après un processus de dévastation sévère. Cela faisait sens d’essayer d’en tirer quelque chose, spécialement pour cette exposition. Toutefois, le film n’est pas à proprement parler sur la maquette en soi — que l’image ne montre jamais en totalité, comme un objet complet — mais plutôt sur le travail qu’implique sa fabrication, les discussions et les gestes qui naissent autour de la maquette. C’est une distinction essentielle pour moi, qui souligne le fait que ce film traite de personnes qui gravitent autour de la construction d’une idée — une idée d’espace, d’interaction, etc. — et, ce faisant, qui génèrent de nouvelles conditions de réception et de perpétuation de cette idée, même si ce prolongement réflexif est seulement temporaire.

Quel lien entretenez-vous plus largement avec d’autres formes d’architectures à fort potentiel utopique (Archizoom, Superstudio…) ?

A.T — En général, je trouve que les projets dʼArchizoom ou de Superstudio sont passionnants, mais je ne suis pas sûr dʼavoir à leur endroit un intérêt autre que celui de la conscience historique. Pourtant je mʼintéresse beaucoup aux différentes formes dʼhabitat et aux relations quʼelles génèrent, mais je ne les considère pas simplement dans la sphère de lʼarchitecture ou de lʼutopie. Par exemple, jʼai plusieurs fois utilisé des éléments qui provenaient de lʼunivers de lʼartisanat, du craft. Je lʼai fait pour évoquer des structures de connaissance, de travail, et de transfert qui sont très spécifiques à une communauté, mais ne portent pas forcément en elles des réminiscences utopiques. Pour moi, cela tient davantage au désir de représenter lʼidée dʼune altérité — dʼautres positions physiques et mentales, des particularités idiosyncratiques, dʼautres schèmes, etc. Voilà ce que jʼessaie de dire, jʼimagine : ce qui me pousse à mettre en branle certaines références, comme celle de la Maison sans fin de Kiesler, ce sont principalement les conditions et le contexte dans lesquels lʼœuvre existera, et le genre de débats que je parviendrai à ouvrir autour de lʼœuvre… Bien sûr, cʼest plus facile à dire quʼà faire…

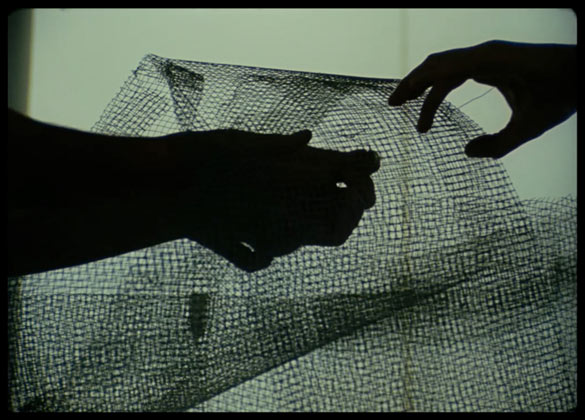

Par ailleurs, vous présentez une installation qui met en scène des pièces textiles. Comment et pourquoi les avez-vous choisi ? Et quel type d’expérience permet à vos yeux la manière dont vous les montrez ? Quels aspects révélez-vous ainsi de ces objets ?

A.T — Jʼai un peu de mal à répondre à ces questions, car je nʼai pas commencé à réaliser lʼinstallation et je ne sais pas exactement de quoi cela aura lʼair. Les prémisses de lʼœuvre sont à rechercher dans une exposition que jʼai faite à Londres en mai, et qui pour moi représentait une forme de retour dans le champ pictural. Je ne vais pas détailler lʼexposition en question mais lʼimportant, cʼest que je mʼy attaquais au problème crucial de la construction du champ pictural — constitué en lʼoccurrence de deux longs murs de miroir coloré — en « interrompant » ces surfaces de miroir par de grandes feuilles de plastique (ce que je nomme une « parangolisation » de la surface picturale en référence au travail dʼHélio Oiticica). À chaque étape dʼexpérience de lʼœuvre (lʼapproche, la « lecture » des grilles sablées dans le verre des miroirs, les reflets plus ou moins nets du public sur ces mêmes surfaces, etc.) parviendrait à dilater lʼœuvre dans lʼespace — du moins cʼest ce que jʼambitionnais. De ce fait, le champ pictural pourrait incorporer des aspects du comportement social, même si cʼétait de manière très provisoire et fragmentée.

UNSCH/Pikimachay, film 16mm numerisé, 2012. Courtesy the artist and Carl Freedman Gallery

Vous vouliez donc prolonger cette expérience à Saint-Nazaire ?

A.T — Oui, pour la salle principale du Grand Café, je voulais travailler cette problématique mais avec un angle différent. Contrairement à l’exposition de Londres, j’avais envie de m’attacher davantage à la corrélation qui existe entre habit et habitat, en tant que forme de surface primordiale et part essentielle de notre construction sociale. J’ai donc collecté différents éléments textiles — pour la plupart des ponchos et des sweats à capuche — des vêtements qui m’évoquent différents groupes sociaux très distincts. Je vais les suspendre sur des surfaces transparentes placées au centre de l’espace d’exposition. J’aime l’idée de mettre l’accent sur les hoodies qui jouent un rôle problématique dans nos sociétés (l’artiste David Hammonds a fait une œuvre à ce sujet, intitulée In the Hood [1], qui semble présager du cas de Trayvon Martin). Formellement, comme les ponchos, les sweats à capuche sont pourtant des vêtements assez archaïques. En utilisant ces éléments, j’aimerais que l’idée d’un groupe et d’un habitat puisse se projeter, alors que dans les travaux exposés à Londres, cette même idée s’incorporait à l’œuvre.

Quelle place, en général, accordez-vous au corps dans votre travail?

A.T — Je ne pense pas que mon travail ait une relation directe au corps. Ce dernier nʼa jamais été un sujet ou un élément que jʼai envisagé de déployer sereinement. À mes yeux, le rôle du public, même sʼil demeure platonique, est plus important. Cela sʼexplique sans doute par mon parcours : quand jʼai quitté Lima en 2002, ce que je pensais être « mon public naturel », cʼest-à-dire la génération avec laquelle jʼai grandi au Pérou, a disparu dʼun jour à lʼautre. À cette époque, jʼai même vécu une double rupture, car mon travail a changé de manière spectaculaire — dans un premier temps, sans doute à cause du manque de public — et par la suite, le public qui a soutenu mon travail a lui aussi beaucoup changé. Depuis lors, jʼessaie dʼenvisager le public en terme de présence/absence, processus dʼéchange ou de stagnation, interaction ou inaction, etc. Dʼhabitude, jʼimagine que le seul « corps » que je puisse intégrer dans mon travail est le corps social, très abstrait et insaisissable : un corps qui se définirait comme une série de transactions et de mouvements exécutée pour établir différentes formes de relations.

Il sʼagit bien sûr dʼun corps immatériel, nourri de divers processus de transfert, et cette idée me plaît bien. Mais je doute fort que mon travail ait lʼenvergure suffisante pour orchestrer une telle « matière », voire quʼil en ressente le besoin. Cʼest impossible, dʼailleurs. Donc, pour répondre à votre question, peu de place pour le corps en soi mais beaucoup dʼespace pour que les gens puissent aller et venir « en parlant de Michel-Ange » [2]

Pouvez-vous commenter le titre que vous avez choisi pour votre exposition au Grand Café, Seuil de rétablissement ?

A.T — La première fois que jʼai lu ce terme, cʼétait dans une interview de Paul Virilio à propos de lʼéglise quʼil a conçue à Nevers avec Claude Parent. Il parlait de « seuil de rétablissement » à propos de la chorégraphie dʼun corps dans lʼespace, et plus spécifiquement, dʼun corps influencé par ce que ces deux architectes nomment « la fonction oblique ». Si ma mémoire est bonne, il dit : « Le seuil de rétablissement est la restauration du corps, ce qui lui permet de bifurquer. » Cette bifurcation est spatiale et vise à expliciter toutes les trajectoires dans un espace donné et, par extension, toutes les altérations physiques et sensorielles possibles au sein de l’expérience architecturale. Autre connotation importante à mes yeux : ce terme fait écho avec ce que jʼai dit précédemment sur Saint-Nazaire comprise comme terrain où sont en œuvre deux processus, contradictoires mais pourtant complémentaires — lʼépuisement et l’adhésion, la restauration et l’élimination, etc. Ces possibles associations résonnent très fortement avec la manière dont jʼenvisage mon propre travail, et ce quʼen tant qu’artiste, j’essaie de transmettre : qu’aucun processus — quʼil soit historique, de production, central ou bien périphérique — ne disparaisse, mais quʼil soit plutôt nivelé, récupéré et re-projeté.

Propos recueillis par Eva Prouteau, le 23 septembre 2013.

Armando Andrade Tudela – Seuil de rétablissement, du 5 octobre 2013 au 5 janvier 2014 au Grand Café – vernissage le vendredi 4 octobre à partir de 18h30

- ↑ En français, Sous la capuche. Trayvon Martin est le nom de ce jeune afro-américain mort par balle en Floride, en février 2012.

- ↑ In TS Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, poème de 1917 dont voici un extrait :

Time for you and time for me,

And time yet for a hundred indecisions,

And for a hundred visions and revisions,

Before the taking of a toast and tea.In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.Un temps pour toi et un temps pour moi,

Et encore un temps pour cent indécisions,

Et pour cent visions et cent révisions,

Avant d’aller prendre un toast et le thé.Dans la pièce, les femmes vont et viennent, échangent

Des propos sur Michel-Ange.(Trad : Alain Lipietz)

- Partage : ,

- Du même auteur : Yoan Sorin, Helter Skelter,

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre