Mathis Collins & Paul Collins

Mime, La Criée, centre d’art contemporain, Rennes, 26.09-30.12.2020,

commissariat : Émilie Renard

Doigt d’honneur à la République : si l’on tire sur les cocardes, c’est parce qu’elles ressemblent depuis toujours à des cibles. Attention derrière vous ; un artiste policier en costume de Polichinelle. Et derrière lui, son père.

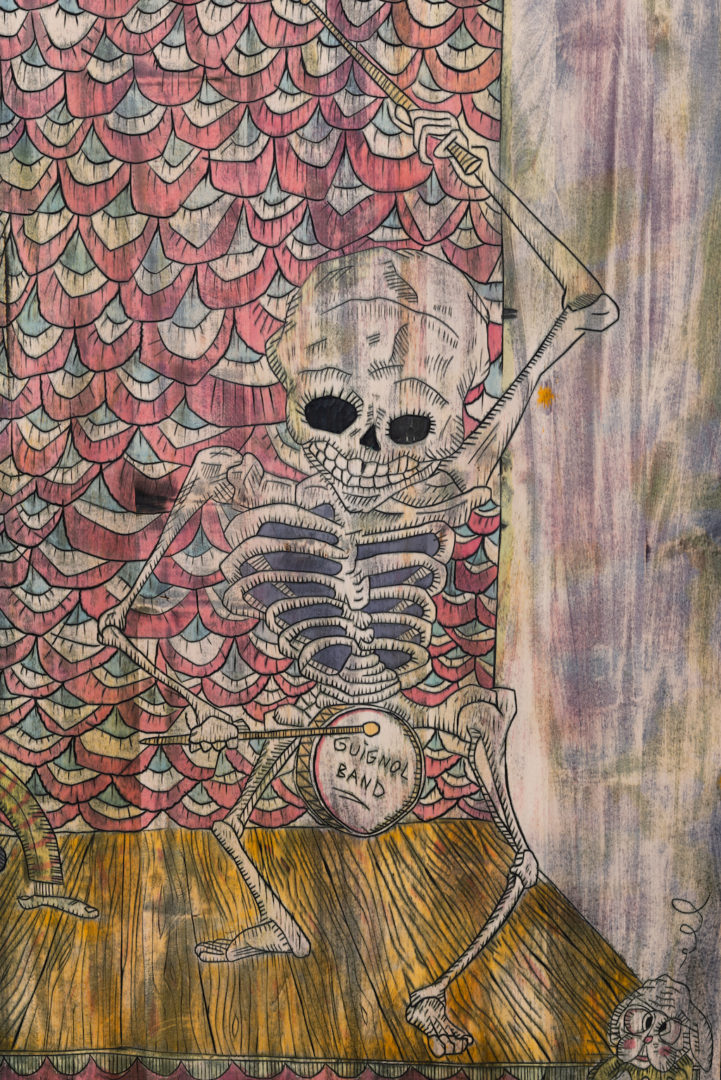

C’est la commedia di Collins au pied des réverbères parisiens, la fête du bicorne, du Polichinelle et du Poulbot dans les théâtres clandestins. Douze saynètes sur douze panneaux de bois et un stand de tir avant de repartir – visez bien la cocarde. Les insignes républicains jouent à cache-cache avec leurs détracteurs, l’histoire officielle court après ses marges tel Gendarme derrière Guignol. Mathis Collins met en scène les deux côtés de la palissade : l’autorité en matière de représentation (théâtrale, artistique, poétique…) et les saltimbanques, privés de langue, s’exprimant par l’intermédiaire du mime ou du ventriloque. Au XVIIe siècle, Louis XIV attribua le monopole du dialogue en français à la « Troupe du Roi », exposant les artistes de rue à la censure ; première d’une longue série de délimitations le long de planches de bois.

Tilleul, teinte à bois, 200 × 120 × 3 cm, chaque panneau

Courtesy de l’artiste ; galerie Crèvecœur, Paris ; production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes. Photo : Benoît Mauras

Mais de quel côté se trouve Mathis Collins ? Car c’est lui qu’il faut reconnaître dans ce personnage omniprésent « d’artiste-flic » muet, légèrement dégarni et grimaçant au milieu de cette iconographie fourmillante. Malmené autant qu’il malmène, tantôt mort (au sens propre) de rire, hué, épiant, s’apprêtant à frapper, parfois simple squelette ou intestin, il incarne un ensemble de paradoxes. À travers cette figure, l’artiste suggère que la frontière entre les instances d’autorité et ce qu’elles dénigrent n’est plus clairement édictée et qu’elle tend à se déformer dans les postures successives du créateur lui-même. Tel Polichinelle, il est l’instigateur du carnaval, également chargé par les autorités d’y mettre fin. L’ensemble des gesticulations de cet « artiste-flic » se lit alors comme une parabole lucide et grotesque sur la compromission que l’artiste incarne sciemment à partir du moment où il doit faire rentrer l’art de la rue dans les fondations ou les centres d’art, concilier ses engagements politiques – rappelons que Mathis Collins milite au sein de P.A.I.N – à ses collaborations institutionnelles. À bien y regarder, tous les personnages de la série ont le cul entre la « Troupe du Roi » et les théâtres clandestins. Présentée au centre d’art La Criée, la série de panneaux continue de performer les problématiques qu’elle mime : l’institution légitime les bouffonneries de l’artiste tandis que nous les admirons. Mais une fois sortis dans la rue, ne vous avisez plus de cibler les cocardes. Aujourd’hui, où se situe la séparation entre la culture officielle et « clandestine », lorsque la première cherche à tout prix à récupérer dans son giron l’authenticité de la deuxième ? L’artiste, lui, joue sur 12 tableaux.

Mais ce n’est pas lui qui est représenté, assis au piano au bas d’un des panneaux : c’est William Morris, socialiste libertaire, chantre au XIXe siècle du mouvement Arts & Crafts, fervent défenseur d’un artisanat produit en dehors des logiques industrielles des villes, exhortant les artistes à rejoindre les campagnes. Sous son patronage discret, c’est en effet un incroyable « fait-main » que l’artiste déploie ici sur ces panneaux de tilleul. Le bois tendre a mémorisé chacun des gestes de gravure, de teinte, de ponçage qui comblent les représentations de détails truculents. Les couleurs elles, ont été bues par la matière même. Sur l’un des panneaux, l’artiste se représente quittant Paris, une pièce de mobilier à la main. Celui qui a toujours mis en jeu une iconographie typiquement parisienne – des guéridons des terrasses de café aux caricatures de la butte Montmartre – qui s’est enchaîné, littéralement, à un réverbère, ferait-il une annonce ? À moins qu’il ne mette ici en scène un désir inassouvi que William Morris ne réprouverait pas : celui de se libérer des logiques institutionnelles, des régimes de visibilité et des économies précaires qu’impose le milieu de l’art parisien pour poursuivre sa carrière artistique en dehors de la capitale.

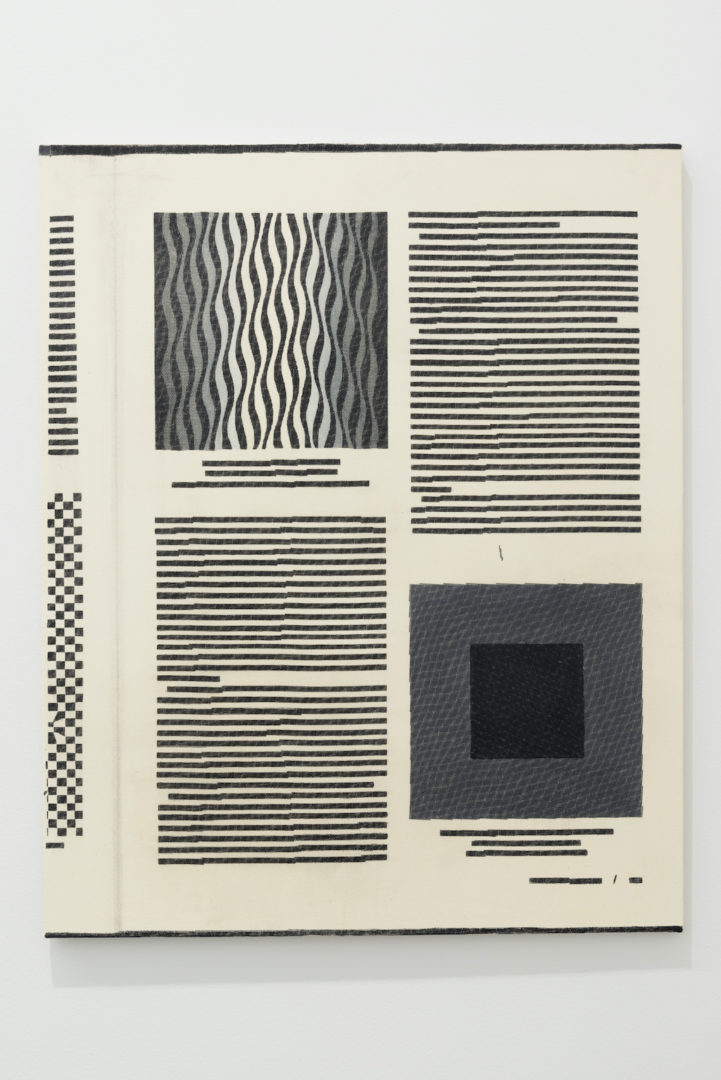

Dans le contexte de cette réflexion sur les figures d’autorité artistique, Mathis a invité son père, Paul Collins, enseignant en école d’art, à présenter ses travaux dans la petite salle qui jouxte ses propres œuvres. Une manière d’interroger ce qu’il lui a transmis et son rapport à l’enseignement. À la jonction des deux salles, une peinture de Paul Collins propose justement, à travers trois types de paginations, une réflexion « formelle » sur la marge. Pas trop étroite, ni débordante. Collins père a produit une série de toiles sur lesquelles s’impriment les reproductions des manuels avec lesquels il s’est formé, dans les années 1970, à l’histoire de l’art moderne et à la composition typographique. Les textes qui bordent les images se sont perdus dans les opérations de transposition, mais on connaît le discours moderniste d’autonomie revendiquée de l’art qui accompagnait alors les toiles de Robert Motherwell et consorts, ici reproduites. Si l’histoire de l’art nous était contée par ce père et son fils, on verrait alors comment des artistes formés à la spécificité du médium, à l’anonymat du geste, ont enfanté les trublions du vernaculaire dont l’imaginaire iconographique réside ici plutôt dans les caricatures politiques de Daumier ou l’art forain. Dans un processus de digestion et de régurgitation s’étalant sur des générations, l’histoire cyclique de l’art, ne cesse, elle aussi, de courir après ce qu’elle a sciemment écarté. Et quand Mathis se revendique autodidacte – lui qui a grandi dans une famille d’artistes et est passé par plusieurs écoles d’art – c’est une manière de s’autonomiser de généalogies imposées, dans un mouvement qu’accompagnent aussi les institutions désireuses d’exposer et de se régénérer dans le « non-académique ».

En regard du travail sérigraphique du père, les bois gravés, embossés, de Mathis pourraient à leur tour devenir supports d’impression et produire en grand nombre l’iconographie des manuels à venir. Ils raconteraient les vies et les compromissions d’artistes, la roue de la fortune des institutions qui digère qui et qui fait la loi. Ils diraient à grand renfort de bouffonnerie que l’artiste est avant tout « positions », illustrant les contorsions qu’il doit performer pour continuer à se défier de l’autorité sans finir lui-même par l’incarner. Le clown deviendra-t-il professeur ?

Image en une : Mathis Collins, Bicornes (stand de tir), 2020

Tilleul, teinte à bois, moteur, 200 × 360 × 3 cm, fabrication : ateliers Nathanaël Moix. Courtesy de l’artiste ; galerie Crèvecœur, Paris ; production: La Criée centre d’art contemporain, Rennes. Photo : Benoît Mauras

- Partage : ,

- Du même auteur : Jagna Ciuchta, Silver Cover,

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre