Caroline Mesquita

Pour Caroline Mesquita, une sculpture n’est jamais seulement une sculpture. À la fois instruments de musique, éléments de décor et protagonistes de performances filmées, les objets qu’elle crée refusent joyeusement de se restreindre à une identité définie. Par ses films et ses installations dans l’espace, la jeune sculptrice crée des ponts entre mondes différents, en supprimant les traditionnelles lignes de démarcation entre musique, arts plastiques, théâtre et danse. En cela, ses expérimentations rappellent le vocabulaire hétéroclite d’artistes pionnières de l’avant-garde du début du XXe siècle, telles que Sonia Delaunay, Sophie Taeuber-Arp, Aleksandra Ekster ou Lyubov Popova.

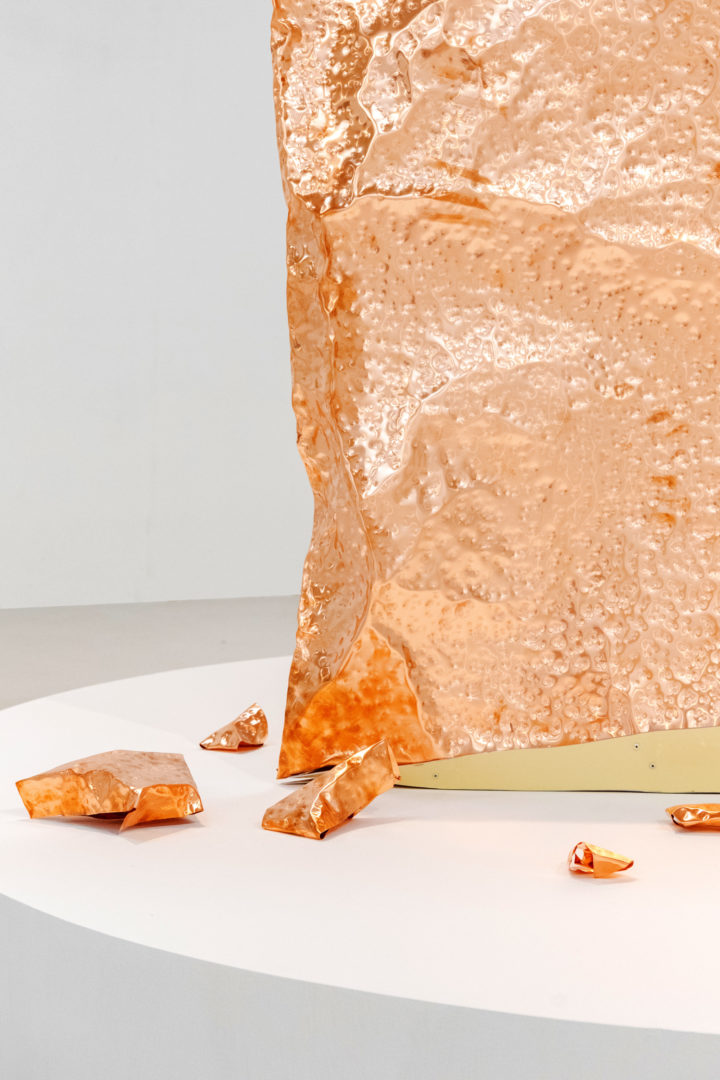

Depuis le diplôme aux Beaux-Arts de Paris en 2013, Caroline Mesquita poursuit sa quête d’une identité multiforme et changeante, questionnant les frontières du corps, des matériaux qu’elle utilise ainsi que du médium sculptural lui-même. La déconstruction et la recomposition incessantes de l’identité de ses personnages se matérialisent à travers la fragmentation de leur corps robotique en manque de coordination, évoquant les protagonistes de la pièce de théâtre R.U.R. (1921) de l’écrivain tchèque Karel Čapek, à qui on doit l’origine du mot « robot ». Danseuses, musiciennes, mécaniciennes, pilotes d’avion, cuisinières… Les protagonistes des fables sculptées de Mesquita changent régulièrement de vie et de statut, dans une tentative constante d’échapper à leur destinée et de briser tout type de déterminisme social, géographique ou de genre. Le film est, pour l’artiste, l’espace par excellence de la subversion des hiérarchies : ici les sculptures sont à la fois manipulées et manipulatrices. Elles prennent le dessus sur leur créatrice et s’approprient ses gestes, en la caressant, la peignant ou la découpant. L’artiste entraîne ses personnages dans une danse à la fois tendre, érotique et destructrice, rythmée par le son produit grâce aux tintements des sculptures métalliques. Le choix du métal comme matériau de travail privilégié répond à cette quête de transformation et de métamorphose : il se plie et se déplie facilement, il peut se refondre en permanence, se transformer en instrument musical et, en s’oxydant, il change de couleur de manière incontrôlable et indépendante de la volonté de l’artiste.

Les tableaux vivants de Mesquita sont des tableaux carnavalesques où des armées d’Arlequins et de Briguelles renversent l’ordre du monde que l’on connaît par le rire grotesque, les festins bruyants, la danse et les échanges érotiques. Entre cotillons, serpentins et confettis, ces personnages militent pour la construction d’un univers protéiforme et féerique, au sens étymologique du terme latin ferus, indiquant ce qui est « sauvage » ou « indomptable ». D’après la psychanalyste de formation jungienne Clarissa Pinkola Estés, l’intuition et l’acte créatif sont des qualités féeriques, constamment mises à mal par la société moderne et son mode de pensée rationaliste1. D’un point de vue psychanalytique, la fable est considérée comme le lieu d’expression privilégié de ces qualités, puisque le format du conte est riche de figures archétypales et qu’il fait émerger des contenus inconscients, pour lesquels la mentalité collective ne possède pas de langage adapté. Dans le monde féérique, le corps est un instrument de connaissance central et une porte vers le domaine de l’invisible et de l’immatériel. Le travail de Mesquita entretient un lien fort avec le monde féérique puisque les principaux moteurs de son œuvre sont l’intuition et un rapport sensible à la matière : elle travaille en utilisant tout son corps pour presser, rouler et plier les feuilles de cuivre et de laiton. Chaque projet est pour elle l’occasion de raconter une nouvelle histoire : le crash d’un avion et les relations érotico-cannibales entre ses survivants et les créatures d’un univers étranger (The Ballad, 2017), les vicissitudes des travailleurs de la salle des machines d’une croisière de luxe (The Machine Room, 2018), la retraite d’un ermite (La Casa dell’Eremita sul Naviglio, 2019), un festin de retrouvailles (Le Festin, 2020) ou encore la balade à l’intérieur d’un corps humain peuplé de virus, bactéries, flore intestinale, spermatozoïdes et ovules (In Vivo, 2020).

Les histoires de Caroline Mesquita sont souvent une réponse au contexte dans lequel elles se déroulent. C’est le cas, par exemple, de son exposition monographique au centre d’art contemporain La Passerelle, à Brest. L’artiste, de retour dans sa ville natale, investit le patio de cet ancien site industriel, jadis dépôt d’un grossiste en fruits et légumes, avec une sculpture monumentale dont la hauteur rivalise avec celle du plafond du centre d’art. Inspirée par la morphologie du lieu, Caroline Mesquita décide de bâtir la structure d’un restaurant exceptionnellement fermé pour vacances, mêlant l’architecture en ardoise typique de la Bretagne et celle de la maison de la sorcière du conte de Hansel et Gretel. Réalisée en carton, cette construction à la vie éphémère s’érige dans l’espace telle une apparition provenant d’un imaginaire féerique lointain, dans lequel elle sera engloutie aussitôt à la fin de l’histoire. Le contraste entre la fragilité du carton et la monumentalité de cette énorme sculpture-maquette permet à l’artiste d’intégrer l’éphémère dans son processus de travail : ses sculptures ressemblent de plus en plus à des mirages fugaces, inextricablement liés au lieu de leur conception. Cette invitation est l’occasion d’imaginer des retrouvailles, de réunir sa famille et ses amis d’enfance autour d’une grosse fête qui célèbre sa première exposition brestoise. Crevettes, bûches de chèvres, emmental, beurre, harengs… des « petits »-fours alléchants sont prêts dans la salle à l’étage. Les aliments de dimensions démesurées rappellent les troubles d’échelle d’Alice au pays des merveilles, à qui le monde, par l’effet de différentes incantations, apparaît toujours disproportionnellement gigantesque ou minuscule. Le caractère festif de ces sculptures en métal, bien qu’elles ne soient pas comestibles, est aussi proche de celui des sculptures gustatives d’artistes liés au mouvement du Eat Art né dans les années 1960 sous l’impulsion de Daniel Spoerri, et représenté en France par des artistes comme Dorothée Selz et Antoni Miralda. Le principe du mouvement était de désacraliser le processus artistique en produisant des œuvres éphémères comestibles, transformant ainsi les aliments en prétextes à la création.

Chez Mesquita, le thème du repas est à la fois une réminiscence de l’esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud ayant occupé une place importante pour des nombreux étudiants de l’École des beaux-arts parisienne ainsi qu’un moment rituel et cérémonial cher à l’artiste. Les sujets du sacré et de la croyance traversent, de manière plus ou moins souterraine, tout le travail de Mesquita à partir de sa toute première pièce impalpable et immatérielle consistant en la bénédiction d’un espace par un prêtre dominicain. Nourrie par des références multiples, issues de l’archéologie, de la mécanique ou de la science-fiction, l’artiste commence petit à petit à produire ses propres formes, qui constituent le support de nouveaux rituels collectifs.

Parallèlement à son exposition à Brest, Mesquita présente un autre projet monographique dans le centre d’art brésilien Pivô à Sao Paulo. Une continuité formelle et conceptuelle se dessine entre les deux projets : l’artiste poursuit l’exploration d’une dimension intérieure relative au corps et à ce qui le fait fonctionner, en créant une nouvelle architecture éphémère en papier qui domine l’espace d’exposition. Si la sculpture qu’elle présente dans le centre d’art breton reste un objet de contemplation inaccessible, la structure à forme de cellule mère qu’elle réalise dans l’espace d’art brésilien est un paysage onirique et fictionnel à traverser physiquement. À l’intérieur de cet espace protégé, le spectateur est invité à admirer un film qui, rejouant le ton d’un documentaire scientifique, retrace l’histoire d’une balade chimérique dans le corps humain. Loin de toute considération relative au potentiel politique du mode de vie des micro-organismes et des bactéries – aujourd’hui fort à la mode dans le milieu de l’art contemporain –, Caroline Mesquita préfère plus simplement attirer notre attention sur les sons, les pulsations et les textures de notre propre corps. À la fois messager et récepteur d’informations, le corps mis en avant par Mesquita parle plusieurs langues, il possède une quantité infinie d’oreilles, d’yeux et de bouches. Il est grotesque et aime l’humour grinçant. Avec son exposition « In Vivo », l’artiste poursuit, par le biais des matériaux qu’elle utilise, la mise en discussion des hiérarchies : elle abandonne le métal, matériau noble qui depuis plusieurs années constitue la spécificité de son vocabulaire esthétique, pour expérimenter les potentiels d’un matériau fragile et éphémère comme le papier.

Est-il possible, se demande Mesquita, d’échapper à la destinée qui nous incombe depuis notre naissance ? En la regardant, on dirait que oui. Être artiste lui permet de parcourir une maison pleine de fenêtres s’ouvrant à chaque fois sur un horizon différent. Et d’« habiter la possibilité », comme le dirait Emily Dickinson2.

- Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups : Histoires et mythes de l’archétype de la femme sauvage, Le Livre de Poche, 2001.

- Emily Dickinson, « I dwell in Possibility », in The Poems of Emily Dickinson, R. W. Franklin, Harvard University Press, 1999.

Pour toutes les images / For all pictures

Caroline Mesquita, vue de l’exposition / exhibition view « Le festin », 2020-2021. Passerelle Centre d’art contemporain, Brest.

Photos : Aurélien Mole et Thibault Henriet, 2020. Courtesy de l’artiste / Courtesy the artist.

- Publié dans le numéro : 95

- Partage : ,

- Du même auteur : Luigi Serafini & Than Hussein Clark, Persona Everyware, Anna Solal, Resonating Spaces, Les frères Quistrebert,

articles liés

Performa Biennial, NYC

par Caroline Ferreira

Aurore Bagarry

par Patrice Joly

Camille Llobet

par Guillaume Lasserre